AMIRAL MOUCHEZ et le passage de Vénus devant le soleil quelques souvenirs

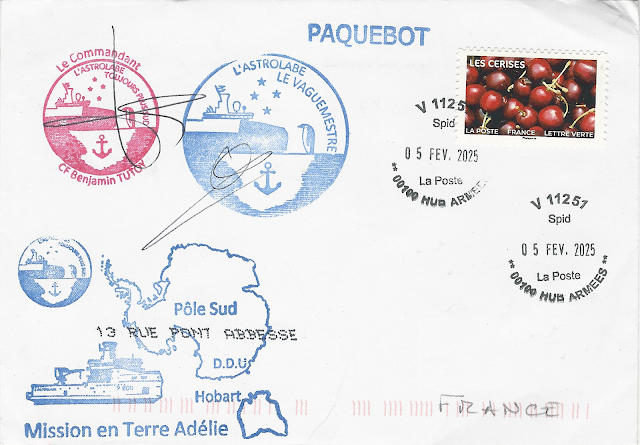

Quelques cartes et plis évoquant l'amiral Mouchez envoyés lors de l'OP4 2024. Certaines cartes sont signées des descendants de l'amiral Mouchez et par Isabelle Autissier.

Barthélemy et Matthias Lambert, descendants de l'Amiral Mouchez, rendront hommage à l’expédition scientifique pionnière de 1874 en déposant une plaque commémorative sur l’île Saint-Paul.En 1874, plusieurs pays envoient des missions pour observer le passage de Vénus devant le Soleil et récolter ainsi de précieuses informations sur la distance Terre-Soleil. L’Académie des sciences envoie six missions, dont trois dans l’hémisphère Sud. Sous la conduite du capitaine de vaisseau Ernest Mouchez (no 3), une mission aux îles Saint-Paul et Amsterdam est menée du 23 septembre 1874 au 8 janvier 1875, mission à laquelle participe Charles Vélain (no 4).

|

| Zone de mouillage St-Paul © JM Bergougniou |

Le transit de Vénus de 1874 est le premier transit de la planète du xixe siècle, huit ans avant le second en 1882. Comme les transits de 1761 et 1769 au siècle précédent, ces deux transits donnent lieu à de nombreuses observations autour du globe, afin de pouvoir mesurer précisément la valeur de l'unité astronomique, la distance entre la Terre et le Soleil. (Ch. Vélain)

|

| la caldeira de St-Paul St-Paul © JM Bergougniou |

l l |

| l'île St-Paul © JM Bergougniou Ce furent des pêcheurs, attirés par l'abondance extrême du poisson dans leurs parages, qui vinrent les visiter et s'y établir à différentes reprises. |

"le gouverneur de la Réunion crut devoir en prendre possession et y faire arborer le pavillon national, en les plaçant sous le commandement d'un capitaine au long cours français, Polonais d'origine, Adam Mieroslawski, qui était associé à cette entreprise. Mais le gouvernement métropolitain ne voulut pas ratifier cette prise de possession ; il fit substituer le pavillon du protectorat au afin de pavillon national, et les quelques soldats d'infanterie de marine qui composaient le poste d'occupation furent rapatriés

"le gouverneur de la Réunion crut devoir en prendre possession et y faire arborer le pavillon national, en les plaçant sous le commandement d'un capitaine au long cours français, Polonais d'origine, Adam Mieroslawski, qui était associé à cette entreprise. Mais le gouvernement métropolitain ne voulut pas ratifier cette prise de possession ; il fit substituer le pavillon du protectorat au afin de pavillon national, et les quelques soldats d'infanterie de marine qui composaient le poste d'occupation furent rapatriés  |

| l'île St-Paul © JM Bergougniou |

|

| Entrée du cratère St-Paul © JM Bergougniou |

» Côtes. — L'accès de l'île est très difficile; les côtes sont fermées par de hautes falaises ou des roches à pic, dont les (1) Reise der OEsterreichischen Fregate Novara um die Erde (Geologischer Theil, p. 39 à 70). Vienne, 1866. portions les plus basses n'ont pas moins d'une vingtaine de mètres. »

» Côtes. — L'accès de l'île est très difficile; les côtes sont fermées par de hautes falaises ou des roches à pic, dont les (1) Reise der OEsterreichischen Fregate Novara um die Erde (Geologischer Theil, p. 39 à 70). Vienne, 1866. portions les plus basses n'ont pas moins d'une vingtaine de mètres. »  |

| Entrée du cratère caldeira St-Paul © JM Bergougniou |

Le lac intérieur, de forme circulaire, a environ 1200 mètres dans son plus grand diamètre. L'imagination des anciens navigateurs s'était plu à le considérer comme un bassin sans fond. Les eaux y sont en réalité profondes, et son relief sous-marin d'après les sondages effectués par les officiers de la Dives, montre que les fonds tombent brusquement de tous côtés jusqu'à la profondeur de 20 à 25 mètres, puis descendent graduellement par une sorte de plateau incliné jusqu'à 5o mètres;

Le lac intérieur, de forme circulaire, a environ 1200 mètres dans son plus grand diamètre. L'imagination des anciens navigateurs s'était plu à le considérer comme un bassin sans fond. Les eaux y sont en réalité profondes, et son relief sous-marin d'après les sondages effectués par les officiers de la Dives, montre que les fonds tombent brusquement de tous côtés jusqu'à la profondeur de 20 à 25 mètres, puis descendent graduellement par une sorte de plateau incliné jusqu'à 5o mètres;  La température des sources thermales paraît également avoir sensiblement diminué depuis que nous les connaissons. Celles situées dans le nord du bassin, les seules qui aient été souvent visitées, atteignaient au siècle dernier, d'après les observations de Cox (1789) et du Dr Gillian, médecin de l'expédition de Macartney (1790), de 87 à 95 degrés; elles ne dépassent plus maintenant 71 degrés, et nous avons également trouvé de quelques degrés plus froides les sources étudiées en 1857 Par M de Hochstetter.

La température des sources thermales paraît également avoir sensiblement diminué depuis que nous les connaissons. Celles situées dans le nord du bassin, les seules qui aient été souvent visitées, atteignaient au siècle dernier, d'après les observations de Cox (1789) et du Dr Gillian, médecin de l'expédition de Macartney (1790), de 87 à 95 degrés; elles ne dépassent plus maintenant 71 degrés, et nous avons également trouvé de quelques degrés plus froides les sources étudiées en 1857 Par M de Hochstetter.  Les pêcheurs vantent les propriétés curatives des eaux thermales dont je viens de parler pour les contusions et les blessures ; nous avons eu plusieurs fois l'occasion de vérifier le fait. Quelquesunes d'entre elles, peu minéralisées, deviennent potables quand elles sont suffisamment refroidies; elles sont en cela précieuses, les sources d'eau douce faisant absolument défaut, car on ne peut considérer comme telles les eaux, toujours peu abondantes, qui se recueillent et persistent un certain temps après les pluies, soit dans des petits bassins creusés à la surface de quelques coulées de lave, soit dans des parties du sol tourbeux suffisamment argileuses, sur le versant extérieur de l'île.

Les pêcheurs vantent les propriétés curatives des eaux thermales dont je viens de parler pour les contusions et les blessures ; nous avons eu plusieurs fois l'occasion de vérifier le fait. Quelquesunes d'entre elles, peu minéralisées, deviennent potables quand elles sont suffisamment refroidies; elles sont en cela précieuses, les sources d'eau douce faisant absolument défaut, car on ne peut considérer comme telles les eaux, toujours peu abondantes, qui se recueillent et persistent un certain temps après les pluies, soit dans des petits bassins creusés à la surface de quelques coulées de lave, soit dans des parties du sol tourbeux suffisamment argileuses, sur le versant extérieur de l'île.  En 1874, Mouchez est désigné pour diriger une mission pour observer le passage de Vénus devant le soleil. Ce phénomène qui ne se produit qu'une fois par siècle l'amène sur l'île Saint-Paul.

En 1874, Mouchez est désigné pour diriger une mission pour observer le passage de Vénus devant le soleil. Ce phénomène qui ne se produit qu'une fois par siècle l'amène sur l'île Saint-Paul. Un paquebot emmène son équipe à la Réunion où ils embarquent sur l'aviso de transport La Dives.

Un paquebot emmène son équipe à la Réunion où ils embarquent sur l'aviso de transport La Dives. Pourquoi un observatoire de la marine à Paris, au parc Montsouris ?La réponse est contenue dans cette histoire, jusqu'alors oubliée, que Guy Boistel a patiemment reconstituée à partir des nombreuses archives du Bureau des longitudes, notamment.

Pourquoi un observatoire de la marine à Paris, au parc Montsouris ?La réponse est contenue dans cette histoire, jusqu'alors oubliée, que Guy Boistel a patiemment reconstituée à partir des nombreuses archives du Bureau des longitudes, notamment. |

| L'emplacement du campement et de l'observatoire St-Paul © DR |

|

| St-Paul © DR |

Après une nuit passée dans l'anxiété, car la Dives fatigue beaucoup sur son ancre, des hommes ainsi qu'un peu de matériel sont mis à terre. Mais le 24 vers 10 h 00, le mauvais temps se fait de nouveau sentir. La Dives tombe en travers, casse sa chaîne et part en dérive. Pendant trois jours consécutifs, ils vont subir une terrible dépression cyclonique ; " la plus forte tempête que j'ai jamais essuyée " dira plus tard Mouchez.

Le commandant Duperre est fortement contusionné par une chute.

Le commandant Duperre est fortement contusionné par une chute.

La Dives, revenue la veille de la Réunion, est mouillée à 400 mètres de l'observatoire. Son commandant est heureux du succès de l'observation, tout comme Mouchez. Les risques pris par ses hommes n'ont pas été vains et le navire s'en est bien sorti. En signe de satisfaction, il fait hisser des pavillons tricolores aux mats de la Dives et tirer cinq coups de canon.

La Dives, revenue la veille de la Réunion, est mouillée à 400 mètres de l'observatoire. Son commandant est heureux du succès de l'observation, tout comme Mouchez. Les risques pris par ses hommes n'ont pas été vains et le navire s'en est bien sorti. En signe de satisfaction, il fait hisser des pavillons tricolores aux mats de la Dives et tirer cinq coups de canon.

La Dives était un aviso transport mixte à trois mats de 1 600 tonnes lancé en 1870. Le navire possédait un moteur de 600 chevaux et était armé de six canons. Affecté à l'escadre de l'océan Indien, il était basé à Saint-Denis de la Réunion. Le bâtiment fut retiré du service actif le 5 janvier 1890.

La Dives était un aviso transport mixte à trois mats de 1 600 tonnes lancé en 1870. Le navire possédait un moteur de 600 chevaux et était armé de six canons. Affecté à l'escadre de l'océan Indien, il était basé à Saint-Denis de la Réunion. Le bâtiment fut retiré du service actif le 5 janvier 1890. Seul un autre navire à porté le nom de Dives. Il s'agit d'un bâtiment de débarquement de chars de 1 800 tonnes lancé en 1960. D'une puissance de 2 000 chevaux, il était armé de deux canons de 40 mm et de quatre canons de 20 mm. II fut retiré du service le 21 avril 1986.

Seul un autre navire à porté le nom de Dives. Il s'agit d'un bâtiment de débarquement de chars de 1 800 tonnes lancé en 1960. D'une puissance de 2 000 chevaux, il était armé de deux canons de 40 mm et de quatre canons de 20 mm. II fut retiré du service le 21 avril 1986.Sources

Observatoire de Paris

BnF Gallica

MISSION DE L'ILE SAINT-PAUL Recherches géologiques faites à Aden à la Réunion, aux îles Saint-Paul et Amsterdam, aux Seychelles par M. CH. VÉLAIN,

Vénus en vue

TAAF/IPEV

_btv1b105356323_1.jpeg)