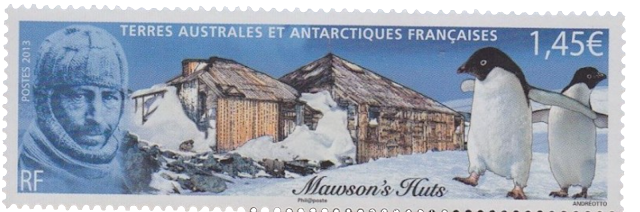

L'expédition antarctique australasienne eut lieu en Antarctique entre 1911 et 1914. Ce camp se situe au cap Denison, dans la baie du Commonwealth, dans l'est du Territoire antarctique australien. Mawson's Huts est l'un des rares sites encore existant de l'âge héroïque de l'exploration en Antarctique. Il est classé, ainsi que l'ensemble du cap Denison, comme site historique de l'Antarctique

|

| OE -9-03-1913 |

|

| OE 04-01-1914 |

Sur les Rivages glacés de l’Antarctique - Mawson L’Expédition par Gustave REGELSPERGER

On ne saurait affronter les contrées horriblement désolées qui constituent les deux calottes polaires de la terre sans avoir à redouter l’éternelle menace de la traîtrise des glaces. Après tant d’autres, l’expédition australienne du Dr Douglas Mawson a eu à en subir les terribles influences. Si le Dr Mawson n’avait pas pour objectif, quand il laissa la Tasmanie à la fin de 1911 sur le baleinier l’Aurora, commandé par le capitaine Davis, de renouveler les héroïques exploits d’Amundsen et de Scott au Pèle Sud, il n’en avait pas moins un programme d’exploration qui lui ouvrait infailliblement des perspectives de terribles obstacles à vaincre et de redoutables dangers à courir. Ce qu’il s’était proposé, c’était de reconnaître certains rivages de ce vaste continent austral, l'Antarctique, dont les contours ne sont encore dessinés sur les cartes que par fragments et dont pourtant la parfaite continuité semble de plus en plus s'affirmer. La partie vers laquelle l’expédition allait porter ses efforts était celle située au Sud de l’Australie, connue sous le nom de terre de Wilkes et où le grand voyageur français Dumont d’Urville avait, en 1840, découvert la terre Adélie et la côte Clarie.

A mi-chemin entre Hobart et les terres polaires, l’expédition dévia de la ligne droite et se porta vers l’Est pour aller toucher une île isolée au milieu de l'Océan Glacial Antarctique, méridional de la Nouvelle-Zélande, l’île Macquarie. Inhabitée et sans mouillage, dominée par des collines dénudées, entourée d’îlots rocheux, cette île déserte ne semblait guère devoir attirer les navigateurs. Que voulait y faire le Dr Mawson? Voulait-il entamer quelque négociation diplomatique avec la population ailée des pingouins qui vit en nombre immense sur ses côtes?

C’était peu probable et cependant voilà que quatre hommes furent débarqués sur l'île, puis L’Aurora reprit la direction du Sud. Qu’avaient fait ces quatre infortunés? Oh, rien de mal ! par cet exil prolongé qu’ils acceptaient, ces hommes dévoués, qui étaient aussi des savants, allaient rendre à l’expédition un service considérable, consistant à la maintenir en rapport continu avec le monde civilisé.

L’expédition devait en effet mettre à profit pour sa sécurité l’une des plus grandes découvertes des temps modernes, la télégraphie sans fil. Un poste, établi à l’île Macquarie, allait servir de relai entre la Nouvelle-Zélande et la station que le Dr Mawson se proposait d’installer à la terre Adélie. Les quatre braves gens qui étaient chargés de cette mission de confiance à l’île Macquarie, seuls représentants de l’espèce humaine parmi une gent ailée innombrable, n'avaient à courir aucun risque parmi elle; il n’en était pas de même des pingouins qui devaient fournir à leurs hôtes plus d'un rôti à leurs dépens.

Faisant route vers l’Extrême-Sud, l'Aurora rencontra quelques jours après les premières glaces, bientôt assez denses pour gêner sa marche. C’est après avoir longé, de l’Est à l’Ouest, une barrière de glace étendue que l'expédition, pouvant alors aller droit au Sud, vit apparaître le continent fameux dont elle voulait pénétrer les mystères. Elle découvrit, vers l’Est de la terre Adélie,une vaste baie, protégée par un archipel, dont elle fit sa principale base d’opérations. Le Dr Mawson l’appela Commonwealth bay, en reconnaissance du large concours que lui avait fourni la Fédération australienne. C’est là que s’installa le chef de l’expédition avec dix-sept compagnons. Mais il ne voulait pas se borner à ce seul centre d’action; il s’était proposé d’en faire établir un autre, très loin vers l’Ouest, de façon à tenir la terre de Wilkes par des points extrêmes, d’où deux escouades pourraient s’élancer vers l’inconnu.

L’Aurora fit un trajet de près d’un mois avant de trouver un point convenable pour établir la seconde base d’opération. Dans sa marche vers l'Ouest, le navire passa bientôt devant la place où Dumont d’Urville avait vu l’énorme falaise de glace qu’il avait appelée côte Clarie. Chose étrange ! il n’y en avait plus trace. Ainsi, dans ces régions pleines d’imprévu, la glace ne garde aucune fixité; elle se forme, se déforme, se déplace sans cesse. Qu’était-il advenu de cette barrière solide qui affectait les aspects d’une terre?

Elle avait été démolie sans doute, mise en pièces ci effritée, et ses débris flottants avaient dû être transportés vers des eaux plus tièdes et y fondre. Les plus hautes murailles de glace de l’Antarctique donnent des exemples de formidables effondrements. La façade de la Grande Barrière, que Shackleton, Amundsen, Scott gravirent pour prendre la route du pôle, est elle-même de cinquante kilomètres en arrière du point où elle se trouvait quand Ross la découvrit. Après un difficile voyage le long d’une banquise épaisse qui l'isolait du continent,

Elle avait été démolie sans doute, mise en pièces ci effritée, et ses débris flottants avaient dû être transportés vers des eaux plus tièdes et y fondre. Les plus hautes murailles de glace de l’Antarctique donnent des exemples de formidables effondrements. La façade de la Grande Barrière, que Shackleton, Amundsen, Scott gravirent pour prendre la route du pôle, est elle-même de cinquante kilomètres en arrière du point où elle se trouvait quand Ross la découvrit. Après un difficile voyage le long d’une banquise épaisse qui l'isolait du continent,

L'Aurora put enfin débarquer ses passagers à une faible distance de la terre de l’Empereur Guillaume II, non point sur un fragment de terre, mais sur un énorme glacier à la surface tourmentée qui ne pouvait certes pas faire espérer à l’escouade de Wild, forte de sept hommes, un séjour enchanteur.

Elle se trouvait là à 1,800 kilomètres à l’ouest de la station où était demeuré Mawson. L’un et l’autre groupe s’en allèrent explorer les environs. On peut penser si ce furent de pénibles et audacieuses randonnées. Dans la région où opérait Wild, la terre était recouverte d’une croûte de glace presque ininterrompue, très épaisse, où quelques roches, très rares, faisaient saillie et qui venait déborder fort avant sur la mer. Les courageux voyageurs n’en relevèrent pas moins toute une ligne de côtes, ce fut la terre de la Reine Mary, et, ayant pu atteindre le Gaussberg, sur la terre de l’Empereur Guillaume II, ils relièrent leurs propres découvertes à celles faites par Drygalski en 1902. Si peu favorisées qu’elles soient, ces régions étaient habitées, mais comme toujours par le seul peuple de l’Antarctique : les pingouins. Il y en avait de vraies armées, et ces sympathiques oiseaux vivaient là, gais et contents. Que fais lient pendant ce temps Mawson et ses compagnons à la terre Adélie? Eux non plus n’avaient pas un champ d’exploration commode. Le haut plateau que forme cette terre se dresse brusquement au-dessus de la mer et s’élève de plus en plus dans l’intérieur, vers la terre Victoria.

De ce côté, le lieutenant Bage s’avança à 48 kilomètres des quartiers d'hiver aux abords du pôle magnétique. En même temps, une autre reconnaissance était entreprise le long de la côte, en allant vers l'Est, par Mawson avec le Dr Merz et le lieutenant Ninnis. La région que traversaient ces trois intrépides pionniers était inconnue, ils l’appelèrent terre du Roi George V. Par malheur, elle devait être le théâtre de cruels événements. Plus encore dans les régions polaires qu’ail- leurs, la volonté et le courage peuvent être impuissants contre les surprises ou les agressions d’une nature hostile et in- domptable. Le 14 décembre 1912, la petite troupe s’avançait avec ses traîneaux sur un plateau glacé. Tout allait bien. Subitement, une de ces crevasses formidables comme en présentent les glaciers polaires, et que rien ne révélait, s’ouvrit sous le poids du traîneau que conduisait le lieutenant Ninnis. Le malheureux fut de suite englouti avec le véhicule, dans le gouffre aux parois lisses où la main ne rencontre aucune aspérité pour se raccrocher et au fond duquel le corps descend, descend toujours, jusqu’à ce qu’il ait son linceul de glace.

De ce côté, le lieutenant Bage s’avança à 48 kilomètres des quartiers d'hiver aux abords du pôle magnétique. En même temps, une autre reconnaissance était entreprise le long de la côte, en allant vers l'Est, par Mawson avec le Dr Merz et le lieutenant Ninnis. La région que traversaient ces trois intrépides pionniers était inconnue, ils l’appelèrent terre du Roi George V. Par malheur, elle devait être le théâtre de cruels événements. Plus encore dans les régions polaires qu’ail- leurs, la volonté et le courage peuvent être impuissants contre les surprises ou les agressions d’une nature hostile et in- domptable. Le 14 décembre 1912, la petite troupe s’avançait avec ses traîneaux sur un plateau glacé. Tout allait bien. Subitement, une de ces crevasses formidables comme en présentent les glaciers polaires, et que rien ne révélait, s’ouvrit sous le poids du traîneau que conduisait le lieutenant Ninnis. Le malheureux fut de suite englouti avec le véhicule, dans le gouffre aux parois lisses où la main ne rencontre aucune aspérité pour se raccrocher et au fond duquel le corps descend, descend toujours, jusqu’à ce qu’il ait son linceul de glace.

S’étant couché sur la neige, tout contre l’extrême rebord de l’ouverture béante, au risque d’y glisser à son tour, Mawson tenta de sonder du regard le fond du précipice, il ne put rien apercevoir. Il lança des appils désespérés, aucune parole ne monta des profondeurs de cette tombe. Il n’avait pas fallu plus de temps qu’à l’éclair qui foudroie pour que le drame fût consommé. Le Dr Merz, qui était en arrière, arriva, à son tour, à toute vitesse avec son traîneau. Les deux survivants se regardèrent pleins de douleur et de consternation. Pour comble d infortune, le traîneau englouti portait la principale charge de provisions, si bien que ces deux malheureux, qui étaient à près de 500 kilomètres de leurs quartiers d’hiver, n’avaient plus comme ressources que des vivres pour une dizaine de jours et avec cela la chair peu succulente que pouvaient leur fournir six chiens amaigris. D’abri contre les bourrasques, le froid horriblement pénétrant, la neige, ils n’en avaient plus; leur tente était tombée elle aussi dans le gouffre et il leur faudrait se contenter maintenant d’une unique couverture.

On peut comprendre quelles furent leurs angoisses. Mawson et Merz se sentirent perdus, néanmoins ils réagirent. Par suite de la pénurie de vivres, le salut n’était possible qu’en hâtant le retour. C’est ce que tentèrent les deux voyageurs. Ils marchèrent nuit et jour presque sans relâche, diminuant le temps du sommeil ; mais comme leur nourriture était de plus en plus réduite, ils virent, à ce régime, leurs forces s’affai- blir rapidement. Le Dr Merz ne put y résister et, vingt-cinq jours après l’accident de Ninnis, il succomba à son tour aux privations et aux fatigues. Le chef de l’expédition restait seul dans cet immense et horrible désert de glaces, presque dans la disette et complètement épuisé.

Il semblait qu’il n’eut plus qu’à attendre la mort. Quelle réserve d’énergie ne devait-il pas avoir en lui pour n’avoir pas cédé au désespoir et pour avoir pu triompher d’une situation qui semblait ne laisser aucune chance de salut? Pendant un mois, Mawson s’avança et souvent se traîna, torturé par la faim, à travers d’immenses glaciers tout sillonnés de crevasses où le moindre faux pas risquait de l’exposer au même sort que Ninnis. Un jour un pont de neige s’effondra aussi sous ses pas et il demeura suspendu au-dessus de l’abîme par le harnais de son traîneau. A deux reprises, Mawson essaya de remonter jusqu’au rebord de la crevasse, deux fois il retomba; ce ne fut qu’à la troisième tentative, après une lutte épuisante, qu’il put enfin sortir du tombeau où il croyait rester. Ce ne fut pas en vain que le Dr Mawson avait déployé une énergie surhumaine : contre tout espoir, il put atteindre à la fin un dépôt de vivres, le 29 janvier 1913, après 46 jours de souffrances inouïes. Ainsi que l’apprend une intéressante information de M. Charles Rabot, dans L’Illustration, tout le corps de l’explorateur, ulcéré parle froid, n’était qu’une plaie et il n’avait plus ni cheveux ni barbe. Ce ravitaillement le sauva et, quelques jours après, il arriva à ses quartiers d’hiver. Mais là, Mawson allait éprouver une déception nouvelle.

Son navire, L’Aurora. qui était revenu dans la baie du Common- wealth afin de le rapatrier, avait pendant un mois attendu son retour. Comme le chef de l’expédition ne paraissait pas, le navire venait de repartir afin d'aller délivrer de sa prison de glace de la terre de la Reine Mary, avant que l’approche en devienne impossible, l’escouade de Wild qui y aurait couru les plus grands dangers. Sur un radiotélégramme de Mawson, le capitaine Davis vira de bord pour revenir vers la côte, mais des coups de vent l’en empêchèrent et, d’ailleurs, il n’y avait plus de temps à perdre pour sauver Wild et ses compagnons. Ce fut après mille difficultés de navigation que, le 23 février, le navire arriva devant le glacier où les explorateurs attendaient avec impatience sa venue. En toute hâte se fit rembarquement et sans perdre un instant le navire s'éloigna, ayant déjà à lutter contre les glaces de la banquise, qui, s’épaississant et se rapprochant, risquaient de lui fermer la route en le retenant prisonnier. Mais si l’équipe de Wild avait pu être ramenée en Tasmanie, celle de Mawson était contrainte à faire un nouvel hivernage. Il fut bien pénible. D abord,la perte des deux vaillants compagnons de Mawson avait jeté un voile de tristesse sur tous les membres de l’expédition. Puis son chef était revenu tellement épuisé par les souffrances endurées, qu’il demeura environ deux mois entre la vie et la mort ; on le crut à jamais perdu et comme si ce n était pas assez de déboires et de malheureux sorts, un des hommes de l'expédition fut frappé de folie. Enfin, malgré un dur hivernage, Mawson revint à la santé et la saison s’acheva avec plus de calme.

Son navire, L’Aurora. qui était revenu dans la baie du Common- wealth afin de le rapatrier, avait pendant un mois attendu son retour. Comme le chef de l’expédition ne paraissait pas, le navire venait de repartir afin d'aller délivrer de sa prison de glace de la terre de la Reine Mary, avant que l’approche en devienne impossible, l’escouade de Wild qui y aurait couru les plus grands dangers. Sur un radiotélégramme de Mawson, le capitaine Davis vira de bord pour revenir vers la côte, mais des coups de vent l’en empêchèrent et, d’ailleurs, il n’y avait plus de temps à perdre pour sauver Wild et ses compagnons. Ce fut après mille difficultés de navigation que, le 23 février, le navire arriva devant le glacier où les explorateurs attendaient avec impatience sa venue. En toute hâte se fit rembarquement et sans perdre un instant le navire s'éloigna, ayant déjà à lutter contre les glaces de la banquise, qui, s’épaississant et se rapprochant, risquaient de lui fermer la route en le retenant prisonnier. Mais si l’équipe de Wild avait pu être ramenée en Tasmanie, celle de Mawson était contrainte à faire un nouvel hivernage. Il fut bien pénible. D abord,la perte des deux vaillants compagnons de Mawson avait jeté un voile de tristesse sur tous les membres de l’expédition. Puis son chef était revenu tellement épuisé par les souffrances endurées, qu’il demeura environ deux mois entre la vie et la mort ; on le crut à jamais perdu et comme si ce n était pas assez de déboires et de malheureux sorts, un des hommes de l'expédition fut frappé de folie. Enfin, malgré un dur hivernage, Mawson revint à la santé et la saison s’acheva avec plus de calme.

Les pauvres exilés surent bien employer leur temps au profit de la science et ils rédigèrent un curieux journal. le Blizzard Adelie, dont le titre faisait allusion à la fréquence des coups de vent sur la terre Adélie et où ils consignèrent leurs remarques sur les habitants de ces contrées, pingouins, phoques, pétrels des neiges qui, eux, bien adaptés au climat, n’ont jamais songé à se plaindre de leur sort. Le Dr Douglas Mawson, aujourd’hui rapatrié, est déjà passé une première fois par Paris en se rendant à Londres. Si, comme nous l’espérons, l’héroïque explorateur revient quelque jour parmi nous, il sera accueilli à Paris par des acclamations chaleureuses, acclamations bien méritées, car l’expédition aura apporté une contribution nouvelle des plus importantes à la connaissance du continent antarctique ; en même temps, l'intrépidité dont le Dr Mawson a fait preuve commande l’admiration.

Journal des voyages et des aventures de terre et de mer

Date d'édition : 1914-07-26

Les forces de l’ordre indiquent qu’en moyenne, deux kwassas sont interceptés dans les eaux mahoraises par jour. |

Les forces de l’ordre indiquent qu’en moyenne, deux kwassas sont interceptés dans les eaux mahoraises par jour. |

Dans le cadre du dispositif de lutte contre l’immigration illégale, trois navires de surveillance sont en permanence sur l’eau autour de Mayotte. | LAURENT BOUVIER

Dans le cadre du dispositif de lutte contre l’immigration illégale, trois navires de surveillance sont en permanence sur l’eau autour de Mayotte. | LAURENT BOUVIER

Mayotte est situé à moins de 70 km au sud-est de l’île d’Anjouan, une des trois qui composent l’archipel des Comores. | GOOGLE MAPS

Mayotte est situé à moins de 70 km au sud-est de l’île d’Anjouan, une des trois qui composent l’archipel des Comores. | GOOGLE MAPS

Jacques a effectué un périple de 1 000 km depuis les côtes africaines pour rejoindre Mayotte. | LAURENT BOUVIER

Jacques a effectué un périple de 1 000 km depuis les côtes africaines pour rejoindre Mayotte. | LAURENT BOUVIER

La Cimade s’inquiète du nombre d’enfants enfermés et expulsés qui ne cesse d’augmenter depuis plusieurs années. | LAURENT BOUVIER

La Cimade s’inquiète du nombre d’enfants enfermés et expulsés qui ne cesse d’augmenter depuis plusieurs années. | LAURENT BOUVIER