21 octobre 2023

1915 Billet de nécessité guerre monnaie argent 1914 1918 chambre de commerce paiement

La guerre et le Billet de nécessité

Une monnaie de nécessité est un moyen de paiement produit par un organisme public ou privé et qui, temporairement, complète la monnaie officielle émise par l’État quand celle-ci vient à manquer.

Plusieurs raisons expliquent cette rapide pénurie de monnaie métallique, qui perdurera pendant toute la guerre et au-delà, jusqu’en 1923 :

Plusieurs raisons expliquent cette rapide pénurie de monnaie métallique, qui perdurera pendant toute la guerre et au-delà, jusqu’en 1923 :- la thésaurisation : le climat d’incertitude créé par la guerre a amené les français à conserver leurs pièces d’or ou d’argent et ce, d’autant plus que l’instauration du cours forcé du franc ne leur permettait plus de s’en procurer auprès de la Banque de France. L’or des français fera d’ailleurs l’objet, à partir de 1915, d’une collecte destinée à financer l’effort de guerre, qui remportera un grand succès (cf. aussi ci-dessous) ;

- la substitution de règlements au comptant aux paiements à crédit qui étaient couramment pratiqués en temps de paix : cette substitution accroissait le besoin en espèces et en petite monnaie ;

- la situation particulière des territoires occupés, dès l’été 1914, par l’armée allemande, dans le Nord et l’Est de la France, et qui ne pouvaient donc plus être approvisionnés en moyens de paiements par la Banque de France.

- la situation particulière des territoires occupés, dès l’été 1914, par l’armée allemande, dans le Nord et l’Est de la France, et qui ne pouvaient donc plus être approvisionnés en moyens de paiements par la Banque de France.Les billets de nécessité ont été majoritairement émis par les Chambres de commerce, avec l’autorisation du gouvernement et par dérogation au privilège d’émission de la Banque de France. Le recours aux Chambres de commerce présentait un double avantage. Celui de la sécurité financière, du fait de leurs ressources propres mais également des dépôts de billets qu’elles étaient tenues de verser à la Banque de France en contrepartie de leurs émissions. Et celui de leur bonne connaissance de l’économie locale et donc des besoins effectifs en petite monnaie. Pendant la guerre de 1914-1918, plus d’une centaine de chambres de commerce ont ainsi émis des billets de nécessité.

À ceux-ci, se sont ajoutées les émissions de nombreuses municipalités et de quelques sociétés industrielles. Ces billets, d’une valeur faciale de 50 centimes, 1 F, 2 F, parfois plus, étaient toutefois d’un usage relativement restreint, à l’intérieur du champ d’action de la chambre de commerce, de la municipalité, voire de la région considérée.

À ceux-ci, se sont ajoutées les émissions de nombreuses municipalités et de quelques sociétés industrielles. Ces billets, d’une valeur faciale de 50 centimes, 1 F, 2 F, parfois plus, étaient toutefois d’un usage relativement restreint, à l’intérieur du champ d’action de la chambre de commerce, de la municipalité, voire de la région considérée. Dans les territoires occupés par l’armée allemande, la disparition pratiquement totale de la monnaie métallique, réquisitionnée par l’occupant, a conduit à des émissions considérables de billets de nécessité, réalisées sans l’aval du gouvernement français et, bien souvent, sans aucun dépôt de garantie correspondant.

Dans les territoires occupés par l’armée allemande, la disparition pratiquement totale de la monnaie métallique, réquisitionnée par l’occupant, a conduit à des émissions considérables de billets de nécessité, réalisées sans l’aval du gouvernement français et, bien souvent, sans aucun dépôt de garantie correspondant.20 octobre 2023

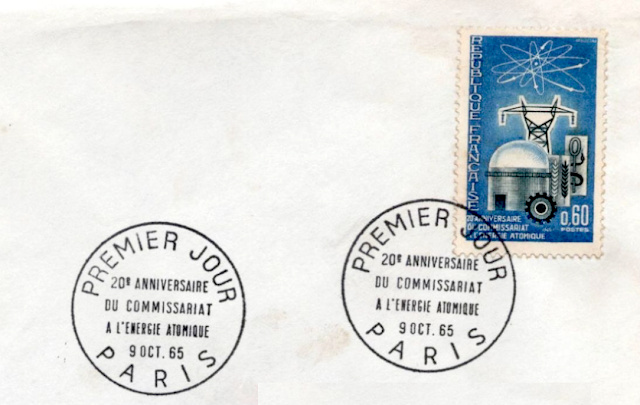

Jacques Chevallier et le Redoutable Ingenieur ravitailleur de force énergie atomique sous-marin cadarache

Jacques Chevallier et le Redoutable

Le bâtiment ravitailleur de forces Jacques Chevallier porte le nom d’un polytechnicien, ingénieur militaire du génie maritime français, reconnu comme étant le père du réacteur nucléaire du Redoutable, premier sous-marin nucléaire lanceur d’engins français.

Après vingt ans de service, ayant passé dix ans en plongée, effectué 58 patrouilles et parcouru dans les océans plus de trois fois la distance de la terre à la lune, sans que son activité ne soit marquée par un incident majeur entraînant l’interruption d’une de ses patrouilles.

Polytechnicien né le 28 décembre 1921, Jacques Chevallier a notamment travaillé à la conception et à la réalisation du prototype à terre du réacteur nucléaire de recherche sur la propulsion nucléaire navale à eau pressurisée, à Cadarache.

c

En outre, M. Chevallier est aussi à l’origine du réacteur nucléaire des sous-marins nucléaires lanceurs d’engins [SNLE] de la classe « Le Redoutable ». La construction du premier exemplaire avait été supervisée par l’amiral Bernard Louzeau, qui donnera son nom à une Frégate de Défense et d’Intervention [FDI].

Au cours de sa carrière, Jacques Chevallier a occupé les fonctions de directeur des applications militaires [DAM] au Commissariat à l’énergie atomique [CEA] entre 1972 et 1986, puis celles de Délégué général pour l’armement, jusqu’en 1988. Ce pionnier de la propulsion nucléaire navale en France s’est éteint en 2009.

Reportage sur la construction et l'architecture du sous-marin "Le Redoutable" dans l'arsenal de Cherbourg. Visite guidée de l'intérieur de l'engin avec les ouvriers au travail. A l'aide d'une maquette, l'ingénieur Général à l'origine du projet du sous-marin, explique les différentes parties, techniques et d'habitation, du bâtiment. Démonstration d'un lancer de missile avec le Gymnote, sous-marin expérimental à propulsion classique, et explication du principe de combustion par le commissaire en énergie atomique Jacques CHEVALLIER.

https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/caf86014593/le-plus-grand-sous-marin-du-monde

Nice-Matin

19 octobre 2023

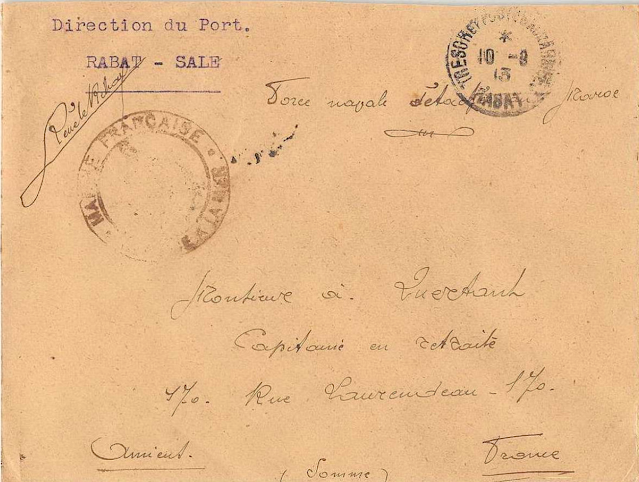

remorqueur Cannebière Rabat Salé Maroc Marseille Chanvre cannabis

remorqueur Cannebière

La Canebière, célèbre artère marseillaise, a été nommée ainsi en 1672 car la ville était un centre de commerce du canebe, mot occitan issu du latin cannabis signifiant « chanvre ».

En provençal, une plantation de chanvre s’appelle canebiera, d’où « Canebière » et « cannebière » (champ de chanvre).

— Remorqueur à vapeur Canebière, ex-Marseillais n°12, initialement affrété puis finalement acquis par l’État à Marseille.

En effet Marseille était l’un des plus grands comptoirs de chanvre au monde pour la fabrication et le commerce des élingues et cordages.

Elle a été construite au milieu du 17e siècle lors de l’agrandissement de la ville ordonné par Louis XIV, sur un ruisseau, le Jarret, qui menait dans une crique, l’actuel Vieux-Port. Le Jarret court toujours sous la Canebière, et sous le boulevard Sakakini qui prend souvent son nom. Son lit aurait été détourné au 11e siècle vers l’Huveaune tout en conservant une dérivation jusqu’en 1666 pour les besoins des tanneries et des jardins.

RABAT - SALE

Dans l'Antiquité, il se nommait Oued Sala en référence à la ville romaine Chellah. Plus tard, il a porté le nom de Oued Roumane. Ce n'est qu'au 13ème siècle qu'il devint Bouregreg, nom tiré du terme berbère "regrag" qui signifie "gravier".

Trait d'union entre Rabat et Salé, ce fleuve avait toujours posé problème pour sa traversée. Plusieurs ponts ont existé du temps des Almohades et au-delà permettant ainsi de relier les Andalous de Salé-le-Neuf (Rabat) et les Salétins de Salé-le-Vieux (Salé) au 17ème siècle.Tous ont été détruits par les flots, les conflits... et le premier pont routier moderne date de 1919. Il y eut avant le bac à vapeur en 1913.

Trait d'union entre Rabat et Salé, ce fleuve avait toujours posé problème pour sa traversée. Plusieurs ponts ont existé du temps des Almohades et au-delà permettant ainsi de relier les Andalous de Salé-le-Neuf (Rabat) et les Salétins de Salé-le-Vieux (Salé) au 17ème siècle.Tous ont été détruits par les flots, les conflits... et le premier pont routier moderne date de 1919. Il y eut avant le bac à vapeur en 1913.

16 octobre 2023

Croiseur Cuirassé Victor Hugo

Croiseur Cuirassé Victor Hugo

C'est un certificat de bonne conduite et de capacité qui nous permet aujourd'hui d'évoquer le croiseur cuirassé Victor Hugo

Le lancement du Victor-Hugo » Ce qu'est le nouveau

bâtiment.

La cérémonie dn lancement du VictorHugo a eu lieu hier à Lorient, par un temps un peu froid, gâté par quelques giboulées de temps en temps heureusement le soleil faisait son apparition et le temps était presque beau au moment du lancement.

A deux heures, quelques moments seulement avant que l'on s'apprête aux dernières opérations du lancement, toutes les tribunes, les terre pleins et les élévations environnantes étaient noires de monde. De l'énorme cale couverte, toute la partie arrière du bâtiment émerge et chacun se livre à des commentaires sur ce montre de fer, qui excite à bon titre la curiosité des spectateurs...

Apres avoir été mis en construction au port de Toulon et y avoir subi un commencement de montage, le Victor Hugo redémonté puis rembarqué pièce par pièce vint a Lorient où sa mise sur cale fût faite le 2 mars 1903.

La puissance offensive du Victor-Hugo sera de quatre canons de 194 mim, placés en deux tourelles fermées et situées à chaque extrémité avant et arrière, de seize canons de 161 mlm 7, disposés les uns en tourelles fermées, les autres en casemates qui sont ménagées de chaque côté en nombre égal, et de vingt-deux canons de 47 mlm à tir rapide répartis dans les hunes, les entreponts et les superstructures, de manière à assurer la protection contre les torpilleurs; enfin, de cinq tubes lançant des torpilles automobiles de 450 mlm. La protection du bâtiment consistera en une ceinture cuirassée courant de bout en bont et s'élevant, avec une épaisseur de 170 m[m, à 2 m. 40 au-dessus de la flottaison.

Indépendamment de ces machines motrices. le bâtiment a reçu ou recevra de nombreux appareils auxiliaires destinés il. assurer les différents services du bord, manoeuvre des tourelles, service des muni.tions, service des torpilles, manœuvres de la barre, des ancres et des embarcations, production de l'énergie électrique, ventila tion, service de lavage, d'incendie, de production d'eau doace, d'épuisemens en cas de voie d'eau, etc.,

Les soutes du Viclor-Hugo, pouvant prendre 2.100 tonnes de charbon et 100 tonnes de pétrole combustible facultatif pour lui, son rayon d'action, cet élément si considérable, sera très important.

Il pourra accomplir à l'allure de 10 noeuds 12.000 milles sans avoir besoin d'aucun ravitaillement en cours de route. Pourvu de 19 embarcations dont plusieurs à vapeur, aménagé pour porter le pavillon d un contre-amiral, le Victor- Hugo qui aura un équipage de 695 hommes et un état major de 38 officiers, aura coûté au Trésor une somme supérieure à trente millions de francs.

Il pourra accomplir à l'allure de 10 noeuds 12.000 milles sans avoir besoin d'aucun ravitaillement en cours de route. Pourvu de 19 embarcations dont plusieurs à vapeur, aménagé pour porter le pavillon d un contre-amiral, le Victor- Hugo qui aura un équipage de 695 hommes et un état major de 38 officiers, aura coûté au Trésor une somme supérieure à trente millions de francs.Le Victor Hugo est dû aux plans de M, Bertin, directeur de la section technique des constructions navales.

15 octobre 2023

BREST 96

BREST 96

Sans parole

Visitez le BRF Jacques Stosskopf de la Marine nationale à Oslo voyage escale à Oslo é et 3 février 2026

Visitez le BRF Jacques Stosskopf de la Marine nationale à Oslo Les 2 et 3 février 2026, le bâtiment ravitailleur de forces (BRF) BRF Jacque...

-

Bataille de Dakar canon de 240 mm C'est une carte postale de Dakar qui va nous servir de fil conducteur pour cet article. Elle représent...

-

le cambusard version navalisée du pinard Bonjour à tous, Il y a un siècle débutait le plus terrible holocauste que l’homme ait pu imagine...

-

L'affaire des Empoisonneurs en cartes postales Hanoï 1908 Pour ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances de l'Indochi...