Marius Bar Editeur de cartes postales

"J'avais un grand projet : mettre sur la toile l'intégralité de la collection que mes aïeux m'ont laissé en dépôt c'est désormais terminé après plus de 5 années de fastidieux et dur travail." Bernard Castel.

Depuis 1886 sans interruption Marius Bar exerce son activité en Provence, à Toulon. Tous les travaux proposés sur le site sont réalisés uniquement dans nos ateliers sans aucune intervention de sous-traitance, afin de maitriser les délais de livraison, la confidentialité mais surtout la qualité de notre travail.

- Issu d'une vieille famille marseillaise, Marius BAR après un long apprentissage à Toulon, ouvre un atelier de photographie au numéro 15 de la Place Puget. L'activité de portraitiste et les contacts qu'elle lui procure ne correspondent pas vraiment à son idéal esthétique, ce dynamique photographe passionné d'images et de lumière va orienter sa vie professionnelle sur deux grands thèmes : L'illustration et la Marine.

- Grâce à Monsieur Marius BAR, tout un passé est là devant nous, des temps à jamais révolus, qui sans son travail tomberaient dans l'oubli : les dernières diligences comme les premières automobiles, les tartanes à voile latine, les premiers sous-marins… Ce long parcours photographique lui donnera également la chance de croiser d'autres artistes, qui deviendront au fil du temps ses amis : les peintres Victor GENSOLLEN, Paulin BERTRAND, Paul LEVERE, François NARDI, les poètes François ARMAGNIN, Théodore BOTREL. Il réalisera divers reportages et portraits de l'Académicien Jean AICARD, dans le village de Solliès-Ville dont il était maire ou encore dans son mas gardéen.

- Grâce à Monsieur Marius BAR, tout un passé est là devant nous, des temps à jamais révolus, qui sans son travail tomberaient dans l'oubli : les dernières diligences comme les premières automobiles, les tartanes à voile latine, les premiers sous-marins… Ce long parcours photographique lui donnera également la chance de croiser d'autres artistes, qui deviendront au fil du temps ses amis : les peintres Victor GENSOLLEN, Paulin BERTRAND, Paul LEVERE, François NARDI, les poètes François ARMAGNIN, Théodore BOTREL. Il réalisera divers reportages et portraits de l'Académicien Jean AICARD, dans le village de Solliès-Ville dont il était maire ou encore dans son mas gardéen.

En 1886, il ouvre un atelier de photographie au 15 Place Puget. Là, le rez-de-chaussée est réservé au magasin, le premier étage au logement et le dernier à l'atelier et au salon de pose qui bénéficie d'un bel éclairage naturel, nécessaire pour les portraits.

En effet, démocratisé dès le Second Empire, le portrait photographique touche rapidement toutes les classes de la société et chacun peut désormais posséder, pour quelques sous, une image de soi que l'on compte bien léguer à la postérité. Et, si le réalisme de certains visages peut choquer, les retoucheurs corrigent pour un modeste supplément les erreurs de la Nature. Notables toulonnais ou simples employés, célébrités de passage et actrices en tournée, tous passent par son atelier.

Au début, il s'associe avec le photographe Paul Couadou. Mais, assez vite, ce dernier s'installe à son compte et déménage son atelier rue de Lorgues. Car Marius Bar est loin d'être le seul photographe de la ville. A la fin des années 1890, on n'en recense pas moins de onze sur la ville sans compter les trois négoces de fournitures pour photographie. […] A la mort de Marius Bar, on recense une trentaine de photographes installés à Toulon, preuve que si la photographie amateur se développe, la profession garde encore de beaux jours devant elle.

Loin de se contenter de l'activité, certes fort lucrative, de portraitiste Marius Bar parcourt les moindres recoins de Toulon et de ses alentours, photographiant tout autant les monuments d'une ville en pleine mutation que le charme pittoresque de ses habitants et leur vie quotidienne. Rien ne lui échappe, des grands évènements, comme la visite de l'Escadre russe ou la venue du Président Fallières, en passant par les dernières diligences, les premières automobiles, l'animation populaire du marché ou les élégances du boulevard de Strasbourg.

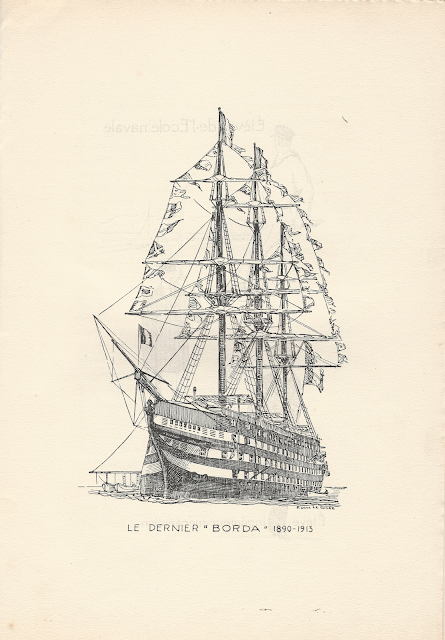

Passionné par la mer, Toulon lui offre un cadre idéal. Toute sa vie il va photographier les vaisseaux et la vie quotidienne des équipages de la Marine, les premiers sous-marins, les pêcheurs au travail, les tartanes à voile latine…

Il reçoit des commandes de reportage de la Marine, devient correspondant pour l'Illustration, ou pour des ouvrages spécialisés sur les navires de guerre comme les Flottes de Combat, publiés à partir de 1897 par le Commandant de Balincourt pour la Société Géographique Maritime et Coloniale, ou son équivalent britannique, le Jane's Fighting Ships.

Parallèlement il est aussi le photographe officiel de la ligne de chemin de fer du Sud France, dont la compagnie et les gares ont aujourd'hui disparu.

En 1906 il déménage pour des locaux plus vastes et mieux adaptés dans le quartier de St-Jean-du-Var, au 47 avenue Marceau : Le Clos des Lumières.

Très tôt intéressé par l'édition, il se lance dans la production de cartes postales. Les faisant dans un premier temps imprimer à Lyon, il acquiert rapidement une machine pouvant imprimer 16 cartes postales sur une feuille de format Jésus. Ainsi, il va pouvoir diffuser ses photographies à l'aide du procédé moins coûteux de la phototypie. Tous les bazars de la ville et les coopératives des unités de la Marine s'arrachent ces tirages bon marché.

Ce long parcours photographique lui donnera également la chance de croiser d'autres artistes qui deviendront ses amis, tels les peintres Victor Gensolen, Paulin Bertrand, Paul Léveré, François Nardi, les poètes François Armagnin, Théodore Botrel ou encore l'écrivain académique Jean Aicard.

Ayant deux filles de son mariage en 1892 avec Claire Aiguier, il transmet sa passion à ses gendres, Messieurs Bernard et Milhaud. Aujourd'hui c'est avec Bernard Castel, que les Editions Photographiques Marius Bar continuent de prospérer, tout en conservant précieusement un fonds documentaire riche de près de 120 ans d'existence.

Phototypie : C'est un procédé d'impression à plat à l'encre grasse à l'aide d'une feuille de gélatine bichromatée et insolée sous un négatif. Un bain fait ensuite gonfler les parties non insolées. Les creux des parties insolées prennent l'encre. La phototypie permet l'impression d'un document photographique sans tramage.

"J'avais un grand projet : mettre sur la toile l'intégralité de la collection que mes aïeux m'ont laissé en dépôt c'est désormais terminé après plus de 5 années de fastidieux et dur travail." Bernard Castel.

Depuis 1886 sans interruption Marius Bar exerce son activité en Provence, à Toulon. Tous les travaux proposés sur le site sont réalisés uniquement dans nos ateliers sans aucune intervention de sous-traitance, afin de maitriser les délais de livraison, la confidentialité mais surtout la qualité de notre travail.

- Issu d'une vieille famille marseillaise, Marius BAR après un long apprentissage à Toulon, ouvre un atelier de photographie au numéro 15 de la Place Puget. L'activité de portraitiste et les contacts qu'elle lui procure ne correspondent pas vraiment à son idéal esthétique, ce dynamique photographe passionné d'images et de lumière va orienter sa vie professionnelle sur deux grands thèmes : L'illustration et la Marine.

Le parcours

- Marius BAR parcourt sans cesse le paysage baigné par la belle lumière de Provence et va " le mettre en boîte " inlassablement. La ville de Toulon, ses quartiers, les bourgs avoisinants n'ont plus de secret pour cet œil avide d'image. L'extraordinaire procédé photographique lui permet de figer sur la plaque de verre l'instant présent, pour mieux le restituer ensuite sur papier sensible. - Grâce à Monsieur Marius BAR, tout un passé est là devant nous, des temps à jamais révolus, qui sans son travail tomberaient dans l'oubli : les dernières diligences comme les premières automobiles, les tartanes à voile latine, les premiers sous-marins… Ce long parcours photographique lui donnera également la chance de croiser d'autres artistes, qui deviendront au fil du temps ses amis : les peintres Victor GENSOLLEN, Paulin BERTRAND, Paul LEVERE, François NARDI, les poètes François ARMAGNIN, Théodore BOTREL. Il réalisera divers reportages et portraits de l'Académicien Jean AICARD, dans le village de Solliès-Ville dont il était maire ou encore dans son mas gardéen.

- Grâce à Monsieur Marius BAR, tout un passé est là devant nous, des temps à jamais révolus, qui sans son travail tomberaient dans l'oubli : les dernières diligences comme les premières automobiles, les tartanes à voile latine, les premiers sous-marins… Ce long parcours photographique lui donnera également la chance de croiser d'autres artistes, qui deviendront au fil du temps ses amis : les peintres Victor GENSOLLEN, Paulin BERTRAND, Paul LEVERE, François NARDI, les poètes François ARMAGNIN, Théodore BOTREL. Il réalisera divers reportages et portraits de l'Académicien Jean AICARD, dans le village de Solliès-Ville dont il était maire ou encore dans son mas gardéen.

- Passionné par la Marine, il consacrera à cet inépuisable sujet l'essentiel de sa vie d'homme d'image ; c'est un peu plus tard qu'il s'installe dans l'est de Toulon, dans des locaux plus vastes et mieux adaptés : " Le Clos des Lumières ".

- L'acquisition d'une machine pouvant imprimer 16 cartes postales sur une feuille de format " Jésus " va donner à Marius BAR la possibilité de diffuser ses photographies à l'aide d'un procédé moins coûteux : " la phototypie ". C'est l'âge d'or de la carte postale, les bazars et les coopératives des unités de la Marine devinrent les clients du talentueux photographe imprimeur. Cette spécialisation de photographie maritime lui donnera à diverses reprises l'occasion de réaliser des reportages sur la vie des marins à bord, et sur les grands événements toulonnais.

- Sa grande satisfaction sera de pouvoir transmettre, à la fin de sa vie, la passion de son métier à son gendre Monsieur BERNARD Rosin, qui remplaça le maître très malade en effectuant les prises de vues.

- Ce fut avec la quatrième génération, en la personne du petit-fils de Monsieur BERNARD, M. Bernard CASTEL, que l'entreprise se modernisa par l'acquisition de nouveaux locaux et de matériel de tirage, faisant appel aux techniques les plus récentes. Aujourd'hui, l'activité des Editions Photographiques Marius BARest essentiellement consacrée à l'imagerie numérique sous toutes ses formes destinée, aux photographes indépendants, particuliers, entreprises ou d'administrations de la région PACA, ainsi que la conception et la réalisation d'expositions thématiques ayant un dénominateur commun : le passé en image.

Marius Bar naît en 1862. Sa famille s'installe à Toulon et le met en apprentissage chez le photographe Pélissier, puis en 1879 chez le peintre photographe Lina Bonnot (dit L. Bill), qui sera son véritable maître, lui donnant un vrai regard d'artiste.

En 1886, il ouvre un atelier de photographie au 15 Place Puget. Là, le rez-de-chaussée est réservé au magasin, le premier étage au logement et le dernier à l'atelier et au salon de pose qui bénéficie d'un bel éclairage naturel, nécessaire pour les portraits.

En effet, démocratisé dès le Second Empire, le portrait photographique touche rapidement toutes les classes de la société et chacun peut désormais posséder, pour quelques sous, une image de soi que l'on compte bien léguer à la postérité. Et, si le réalisme de certains visages peut choquer, les retoucheurs corrigent pour un modeste supplément les erreurs de la Nature. Notables toulonnais ou simples employés, célébrités de passage et actrices en tournée, tous passent par son atelier.

Au début, il s'associe avec le photographe Paul Couadou. Mais, assez vite, ce dernier s'installe à son compte et déménage son atelier rue de Lorgues. Car Marius Bar est loin d'être le seul photographe de la ville. A la fin des années 1890, on n'en recense pas moins de onze sur la ville sans compter les trois négoces de fournitures pour photographie. […] A la mort de Marius Bar, on recense une trentaine de photographes installés à Toulon, preuve que si la photographie amateur se développe, la profession garde encore de beaux jours devant elle.

Loin de se contenter de l'activité, certes fort lucrative, de portraitiste Marius Bar parcourt les moindres recoins de Toulon et de ses alentours, photographiant tout autant les monuments d'une ville en pleine mutation que le charme pittoresque de ses habitants et leur vie quotidienne. Rien ne lui échappe, des grands évènements, comme la visite de l'Escadre russe ou la venue du Président Fallières, en passant par les dernières diligences, les premières automobiles, l'animation populaire du marché ou les élégances du boulevard de Strasbourg.

Passionné par la mer, Toulon lui offre un cadre idéal. Toute sa vie il va photographier les vaisseaux et la vie quotidienne des équipages de la Marine, les premiers sous-marins, les pêcheurs au travail, les tartanes à voile latine…

Il reçoit des commandes de reportage de la Marine, devient correspondant pour l'Illustration, ou pour des ouvrages spécialisés sur les navires de guerre comme les Flottes de Combat, publiés à partir de 1897 par le Commandant de Balincourt pour la Société Géographique Maritime et Coloniale, ou son équivalent britannique, le Jane's Fighting Ships.

Parallèlement il est aussi le photographe officiel de la ligne de chemin de fer du Sud France, dont la compagnie et les gares ont aujourd'hui disparu.

En 1906 il déménage pour des locaux plus vastes et mieux adaptés dans le quartier de St-Jean-du-Var, au 47 avenue Marceau : Le Clos des Lumières.

Très tôt intéressé par l'édition, il se lance dans la production de cartes postales. Les faisant dans un premier temps imprimer à Lyon, il acquiert rapidement une machine pouvant imprimer 16 cartes postales sur une feuille de format Jésus. Ainsi, il va pouvoir diffuser ses photographies à l'aide du procédé moins coûteux de la phototypie. Tous les bazars de la ville et les coopératives des unités de la Marine s'arrachent ces tirages bon marché.

Ce long parcours photographique lui donnera également la chance de croiser d'autres artistes qui deviendront ses amis, tels les peintres Victor Gensolen, Paulin Bertrand, Paul Léveré, François Nardi, les poètes François Armagnin, Théodore Botrel ou encore l'écrivain académique Jean Aicard.

Ayant deux filles de son mariage en 1892 avec Claire Aiguier, il transmet sa passion à ses gendres, Messieurs Bernard et Milhaud. Aujourd'hui c'est avec Bernard Castel, que les Editions Photographiques Marius Bar continuent de prospérer, tout en conservant précieusement un fonds documentaire riche de près de 120 ans d'existence.

Phototypie : C'est un procédé d'impression à plat à l'encre grasse à l'aide d'une feuille de gélatine bichromatée et insolée sous un négatif. Un bain fait ensuite gonfler les parties non insolées. Les creux des parties insolées prennent l'encre. La phototypie permet l'impression d'un document photographique sans tramage.

Bernard Castel nous communique

Sources :

Sources :

Site Marius Bar http://www.mariusbarnumerique.fr

rubrique : Boutique -> Navires/Warships

"je suis tombé ce matin par hasard sur le site de la Marcophilie Navale, que de souvenirs...

J'ai pensé qu'il serait peut être utile d'ajouter si vous le voulez bien cette adresse dans la liste des liens de votre propre site ?

J'ai pensé qu'il serait peut être utile d'ajouter si vous le voulez bien cette adresse dans la liste des liens de votre propre site ?