La Marine et les ballons guerre de 1870

La Marine, depuis la déclaration de guerre jusqu’au 16 février 1871, mit à la disposition de la défense nationale : 563 officiers, 20 ingénieurs hydrographes, 20.157 marins, 5.087 hommes d’artillerie de marine, 23.000 hommes d’infanterie de marine, plus de 1.000 canons de marine, ainsi qu’une grande quantité d’armements, de munitions et d’équipements divers.

Les canonniers marins qui armaient les forts furent rapidement les favoris des Parisiens.

Lorsque, sur la proposition de M. Rampont, directeur général des Postes, le gouverneur décida l'envoi de ballons montés, le nombre des aéronautes se trouvant insuffisant, M. Godard organisa à la gare d'Orléans une école composée de marins de bonne volonté qui fournirent pendant tout le siège aux besoins du service des ballons expédiés par cet aéronaute.

Un de ces ballons, monté par le matelot Prince, parti le 30 novembre de la gare d'Orléans, n'a pas reparu.

Un certain nombre de marins furent également mis à la disposition de MM. Yon et Dartois, chargés semblablement d'expédier des ballons en province. Le lieutenant-colonel de génie Usquin fut chargé de centraliser le service des ballons.

C’est à un officier du Génie, président de la commission scientifique de défense du territoire, que revient l’idée de réclamer plusieurs marins pour manœuvrer le treuil du ballon captif) chargé de l’observation des mouvements allemands et d’en demander seize autres pour mettre en œuvre un autre ballon.On fit appel à des marins, hommes d’équipage de la marine à voile, ils n’ignoraient rien des nœuds et savaient ravauder solidement une voilure. Gabiers habitués à grimper dans les huniers, pour carguer ou larguer les voiles, ils ne seraient pas effrayés par l’altitude, sauraient sentir le vent, apprécier leur position.

" Gabiers : Matelots de pont affectés à la manœuvre de la voilure, et à l’entretien du gréement. Les gabiers de jadis étaient agiles comme de véritables acrobates. Ils grimpaient, non seulement en se gambillant dans les enfléchures, mais à la force des poignets. Dans la mâture, leur loi était « une main pour soi, une main pour le bord »".

Ces apprentis aéronautes (navigateurs de l’air) vont participer à toutes les phases de la fabrication des ballons : de la coupe de l’étoffe pour la confection des fuseaux, à la couture de leur assemblage ; du maillage du filet qui enserre l’enveloppe, au tressage des brins d’osier de la nacelle.

Une fois l’enveloppe vernie pour assurer son étanchéité, le ballon est prêt à être gonflé et prendre l’air.

Une fois l’enveloppe vernie pour assurer son étanchéité, le ballon est prêt à être gonflé et prendre l’air.

L'apprenti aéronaute (navigateur de l’air, futur pilote, reçoit alors une formation théorique et pratique sur l’aérostation. Dans la nacelle suspendue du « ballon-école », il apprend à utiliser la corde de soupape, à lâcher le lest, à laisser filer le guiderope, l’ancre et le câble. Quand tout cela est assimilé, il est déclaré apte.

|

| Batterie d’artillerie de Marine sur la butte Montmartre (Jules Héreau 1829-1879) |

Vêtu d’une peau de mouton et coiffé de son bachi, voilà le marin, seul dans sa nacelle, devenu le « pacha » de son ballon.

Le temps pressant, il n’est pas question d’effectuer quelques essais d’ascensions captives et encore moins d’un vol libre avant la « mission ».

Pendant la durée du siège, soixante-huit ballons (dont trois non dénommés : N°5, 8 et 27) quittèrent la capitale et franchirent les lignes prussiennes.

|

| peinture sur plaque de verre pour être projetée |

Pendant la durée du siège, soixante-huit ballons quittèrent la capitale et franchirent les lignes prussiennes.

Pendant la durée du siège, soixante-huit ballons quittèrent la capitale et franchirent les lignes prussiennes.En se portant au-delà des lignes prussiennes pour acheminer en province les nouvelles de Paris, les sinistres aériens furent nombreux. Un grand nombre de messagers risquèrent leur vie, et quelques-uns la perdirent :

|

| Ville d'Orléans |

Tous ces ballons-poste n’atterrirent pas en France, loin s’en faut : cinq se posèrent en Belgique, trois en Hollande, un en Norvège après un vol de 1.250 km, un tomba en Prusse et un autre en Bavière, où les équipages furent faits prisonniers et internés.

Cinq autres ballons tombèrent dans les lignes ennemies et les équipages emmenés en captivité. Deux s’égarèrent en mer : le Jacquard, (N°35) monté par le matelot Alexandre Prince en mer du Nord et celui du soldat Émile Lacaze avec le Richard Wallace (N°67), qui se perdit dans l’immensité des flots de l’Atlantique.

Ballons-poste lancés pendant lê siège de Paris sous la conduite de marins

Le 16 octobre, le Jean-Bart, LABADIE, quartier maître de Bicêtre descendu à Évrechelles (Belgique).

Le 19 octobre, le Lafayette, JOSSEc, matelot de Bicêtre; descendu à Laugentre (Ardennes).

Le 25 octobre, le Montgolfier, HERVÉ, matelot de Bicêtre; descendu à Heclegenbert (Bas-Rhin).

Le 27 octobre, le Vauban, GUILLAUME, matelot de Bicêtre; descendu à Vignolle, près de Metz. s'est sauvé par la Belgique, emportant les dépêches.

Le 2 novembre, le Fulton, LE CLOARNEC, matelot de Bicêtre; descendu à Nort(Loire-înfërieure), mort de la petite vérole à son arrivée à Tours.

Le 4 novembre, le Galilée, HUSSON, matelot de Noisy; descendu près de Chartres, occupé par les Prussiens. Le voyageur seul s'est sauvé.

Le 8 novembre, la Gironde, GALLEY, timonier de Romainville; descendu à Granville (Eure).

Le 12 novembre, le Niepce, PAGANO, matelot de Romainville, porteur de l'appareil photo-microscopique. Tombe à Coolus (Marne), s'échappe; est accompagné du matelot Herbault, de Bicêtre, envoyé en mission spéciale~

Le 12 novembre, le Daguerre, JUDERT, matelot de Montrouge; descendu à Ferrières.

Le 20 novembre, L'archimède, BUFFET, matelot de Bicêtre; descendu à Castelzée, eh Hollande.

Le 28 novembre, le Jacquart, PRINCE, matelot de Montrouge; n'a jamais reparu..

Le 2 décembre, le Volta, CHAPELAtN, matelot de Montrouge; à 5 heures du matin, descendu à Beuvron (Loire-Inférieure).

Le 5 décembre, le Franklin MARCIA, matelot de Montrouge; parti à 1 heure.du matin. Tombé à Saint Aignan, près de Nantes.

Le 7 décembre, le Denis-Papin, DAUMALIN, matelot d'Ivry; descendu à la Ferté-Bernard (Sarthe).

Le 17 décembre, le Gutenberg, PERDUCHON, matetot de Rosny, emportant trois voyageurs; descendu à Montepreux (Marne), occupé par les Prussiens, se sauve emportant toutes les dépêches et les pigeons.

Le 17 décembre, le Parmentier, PAUL, matelot de Rosny; descendu près de Vitry-le-François, occupé par les Prussiens, se sauve, emportant toutes les dépêches officielles.

Le 18 décembre, le Davy, CHAUMONT, matelot de Rosny; descendu à Beaune (Yonne).

Le 22 décembre, le Lavoisier, LEDRET, matelot d'Ivry; tombé à Beaufort-en-Vallée (Maine-et-Loire).

Le 24 décembre, le Rouget de l'Isle, IHAN, matelot de Montrouge ballon particulier, parti à 2 heures 15 minutes du matin, emportant M. Garnier, son propriétaire; descendu à la Ferté-Macé (Orne).

Le 27 décembre, le Tourville, MOUTTET, matelot de Noisy; parti à 3 heures 45 du matin, descendu à Eymoutiers (Haute-Vienne); plié son ballon sur une rivière gelée.

Le 29 décembre, le Bayard, REGINENSI, matelot de Montrouge; parti à 4 heures du matin, arrivé à 10 heures 45 minutes du matin, descendu Lamotte-Achard (Vendée).

Les deux matelots Mouttet et Réginensi sont revenus à Paris en traversant les lignes prussiennes, porteurs de dépêches du gouvernement de Bordeaux.

Le 4 janvier 1871, le Newton, OURS, quartier maître de Noisy; parti à 4 heures du matin, descendu à Digny (Eure-etLoir), a sauvé les dépêches.

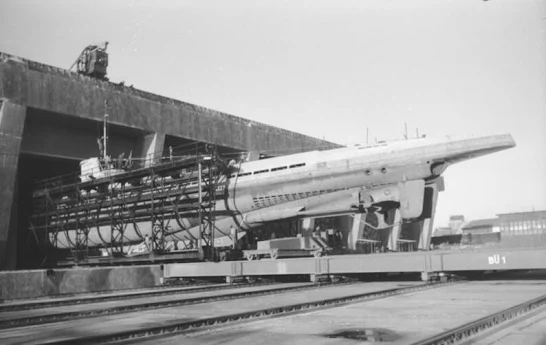

Le. 9 janvier, le Duquesne, ballon à hélice, système du vice-amiral Labrousse; parti, à 2 heures 58 minutes du

matin, conduit par RICHARD, matelot de Romainville, aidé par les trois matelots Aymond, Chemin et. Lallemagne, du fort d'Ivry; descendu à Lude (Marne).

Le 11 janvier, le Kepler, Roux, matelot de Rosny; parti à 3 heures 30 du matin; descendu à Laval (Mayenne).

Le 13 janvier, le Monge, RAOUL, matelot de Bicêtre; descendu à Arpheuil (Indre).

Le 15 janvier, le Vaucanson, CLARIOT, matelot de Montrouge; descendu à Erquinghen (Nord).

Le 22 janvier, le Général Daumesnil, ROBIN~ matelot de Bicêtre; 3 heures 50 du matin; descendu à Marchienne (Belgique).

Le 24 janvier, le Toricelli, BELY, matelot d'Ivry; 3 heures du matin; descendu à Fumechon (Oise), dépêches sauvées.

Le 28 janvier, le Général Cambronne TRISTAN, matelot d'Ivry; 5 heures 45 du matin; descendu dans la Sarthe,p rès de Mayenne..

67 ballons furent lancés pendant le siège, soit par M. Godard, soit par MM. Yon et Dartois.

Le nombre retenu est 67 mais, le non-dénommé no 1 est en fait un ballon libre. Il est retenu par les philatélistes car son courrier récupéré (donc oblitéré et daté) est renvoyé par un des ballons-montés suivants. Il s'agit donc indirectement du premier courrier accidenté de l'Aéropostale et parvenu ensuite aux destinataires.

On peut être étonné par la réussite des missions, compte tenu des conditions (ville assiégée, pilotes inexpérimentés, vols de nuit, transport de dynamite, etc.).

En effet, aucun des ballons lancés n'a connu de défaillance ni provoqué directement la mort des aéronautes.

Les deux disparitions en mer ont été provoquées par l'absence de moyen efficace de navigation, le pilote n'ayant pas estimé correctement la distance parcourue pour entamer sa descente.

Les accidents d'atterrissage ont été provoqués surtout par l'inexpérience des pilotes et par la présence des uhlans proches du point de chute.

Des records ont été battus (de vitesse et de distance). Certains vols ont atteint une grande altitude (peut-être 5 à 7 000 m).

Des tentatives d'améliorations techniques (direction par hélice et gouvernail) ont été faites, sans résultat.

Sources

|

| vice-amiral Baron DE LA RONCIÈRE-LE NOURY |

La Marine au siège de Paris par le vice amiral Baron DE LA RONCIÈRE-LE NOURY

Aux Marins

Ecole navale

http://ecole.nav.traditions.free.fr/pdf/1870_rieunier.pdf

https://www.military-photos.com/

https://www.image-est.fr/fiche-documentaire-siege-de-paris-1870-1442-26191-2-0.html