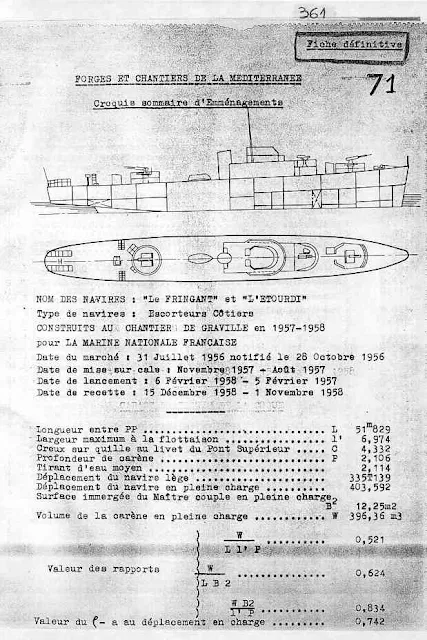

Le Fringant Escorteur-côtier garde-pêche

La classe L'Adroit est un type d'escorteur léger français inspiré des Patrol Coasters (PC), des patrouilleurs côtiers américains de classe PC-461. Construits pour la Marine nationale par des chantiers navals français après la Seconde Guerre mondiale, ils furent dénommés escorteurs côtiers.

Après la première série de 3 unités de la classe Le Fougueux, une seconde série de 11 escorteurs est construite. Ces petits bâtiments furent destinés à la lutte anti-sous-marine côtière.

| Le Fringant | P640 | Forges et Chantiers de Méditerranée au Havre | coulé comme cible en Atlantique le - |

|---|

Le Fringant et L'Agile serviront, en fin de carrière, pour la surveillance des pêches en mer d'Irlande et mer du Nord.

LE FRINGANT EN MER D'IRLANDE : SURVEIL

Entre deux missions en mer d'Irlande et sur les bancs du canal Saint-Georges et d'Ouest-Hébrides, l'escorteur côtier Le Fringant, commandé par le lieutenant de vaisseau Kanengieser, est intervenu la semaine dernière en baie de Seine à la demande d'un chalutier soviétique, pour permettre à son médecin-aspirant de soigner un marin russe.

Cette intervention a eu lieu au retour d'une mission d'un mois de surveillance des pêches. Au cours de cette mission l'officier des pêches nouvellement affecté à la flottille du Nord a pu prendre connaisance des problèmes qui se posent actuellement dans les zones fréquentées par les pêcheurs de Bretagne et de l'Atlantique.

Le Fringant a parcouru à cette occasion plus de 4000 milles marins. En un mois, il a reconnu une bonne centaine de chalutiers, la plupart soviétiques, roumains, polonais ou bulgares. Ces navires sont actuellement les plus actifs dans les eaux de l'Atlantique Nord Est et de la mer d'Irlande, en raison de leur tonnage unitaire assez important pour travailler par mauvais temps.

La mission du garde-pêche était du reste double : effectuer des contrôles au titre de la règlementation internationale des pêches et assister les nationaux. Sur ce second point, l'assistance du Fringant a été réduite en raison des tempêtes qui ont éloigné nos chalutiers. Deux interventions méritent toutefois d'être signalées : la réparation du Decca d'un bateau du Guilvinec, le Reun Couz, qui a été effectuée dans le délai record de cinq heures, et la fourniture de pain à la Petite Carine, de la Rochelle, dont la provision s'était avariée à la mer

L'AFFAIRE DE CORK

Avec son équipage, le « pacha » du Fringant a été toutefois placé aux premières loges pour suivre une affaire de mer sortant de l'ordinaire. ; la saisie du gros chalutier usine soviétique Bellomorye dérouté sur Cork, et dont le commandant a été traduit en justice pour avoir pêché dans les eaux territoriales irlandaises. Par une curieuse coïncidence, le Fringant avait été conduit quelques jours auparavant à contrôler le navire soviétique alors qu'il se trouvait en pêche avec toute une flottille, de façon tout à fait régulière cette fois. L'accueil des Soviétiques avait été cordial : tout était en règle — maillages et taille des espèces pêchées — et la visite s'était soldée par l'offre de vodka et de poisson frais !

Pendant la durée de cet intermède naval peu courant - des militaires irlandais ont investi le chalutier russe en mer, après les injonctions des patrouilleurs — de nombreuses négociations furent conduites au plus haut niveau, entre les autorités de l'Eire et les chargés d'affaire de l'ambassade soviétique à Dublin