La Meurthe timbre TAAF 2021

CROZET Tamaris

|

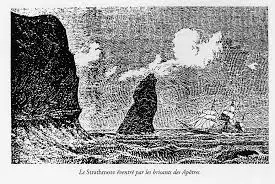

| Crozet Ile des Pingouins - Le Château - photo JM Bergougniou |

L'île - ou ce qu'il en reste - s'aligne au nord-ouest/sud-est, soit une direction orthogonale à celle des Apôtres.

L'île - ou ce qu'il en reste - s'aligne au nord-ouest/sud-est, soit une direction orthogonale à celle des Apôtres.

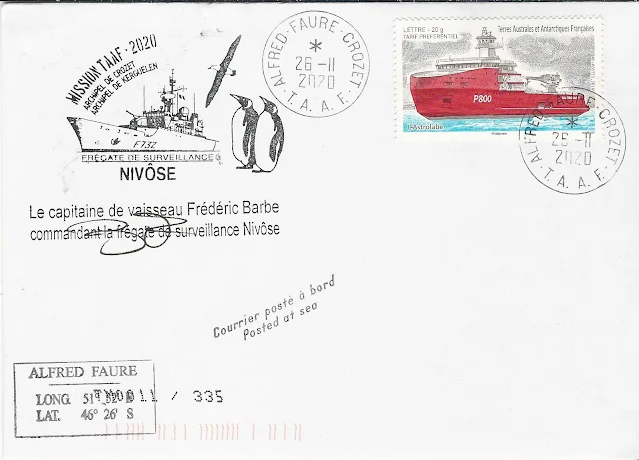

Ses falaises verticales montrent des dépôts bien stratifiés de hyaloclastites surmontées de brèches à gros blocs puis de coulées de laves vers de sommet : une séquence qui pourrait indiquer le passage d'éruptions sous-marines à des épanchements aériens. La philatélie des TAAF vient de sortirun timbre sur l'Aviso Meurthe. C'est l'occasion d'évoquer le naufrage du trois-mâts Tamaris dans les îles Froides de Crozet en 1887 et de la recherche des naufragés par la Meurthe.

La philatélie des TAAF vient de sortirun timbre sur l'Aviso Meurthe. C'est l'occasion d'évoquer le naufrage du trois-mâts Tamaris dans les îles Froides de Crozet en 1887 et de la recherche des naufragés par la Meurthe.

Carte de l'ile aux cochons photo JM Bergougniou

Dans sa chronique maritime du 17 octobre 1887, le journal Le Matin : L'Albatros qui a apporté à Fremantle la nouvelle du naufrage du trois-mâts Tamaris, de Bordeaux aux îles Crozet, a parcouru 2000 milles environ.

Crozet l'ile aux cochons photo JM Bergougniou

Les naufragés réfugiés sur ces îles n'ont probablement pas à souffrir de la faim alors même qu'ils n'auraient rien pu sauver des vivres du navire, car le poisson et le gibier ne manque pas.

Crozet l'ile aux cochons photo JM Bergougniou

L'aviso La Meurthe à Crozet

Le chateau de l'île des pingouins sert de fond à l'aviso La Meurthe et les

albatros rappellent la transmission du message de détresse

On attribue au navigateur français Marion Dufresne la découverte de l'île qui la nomma en 1772 « Île Inaccessible » mais on rapporte à l'Héroïne de l'avoir signalée officiellement pour la première fois en 1837. Au siècle, les chasseurs de phoques anglais et américains l'appelaient Penguin Island (île des manchots en français), plusieurs colonies de manchots y résidant.

FAITS DIVERS

DÉCOUVERTE DK NAUFRAGÉS

Sous ce titre, nous avons annoncé, d'après une dépêche de Rochefort, l'existence de treize naufragés réfugiés aux îles Crozet. Voici comment on a été informés du sort de ces malheureux :

Le ministre des affaires étrangères a reçu de ambassadeur d'Angleterre l'avis que le gouvernement de l'Australie du Sud avait adressé un télégramme : daté du 22 septembre, et disant qu'un albatros, trouvé mort sur la grève de Fremantle avait au cou un morceau de fer-blanc partant ces mots en français : Treize naufragés se sont rèfugies dans les îles Croxet le 4 août 1887.

On suppose que cette dépêche se rapporte à l'équipage du trois-mâts Tamaris de la maison Bordes et fils, de Bordeaux, parti le 13 décembre dernier pour Nouméa et qui était considéré comme perdu corps et biens par suite d'absence de nouvelles. Cet équipage se composait en effet de treize hommes.

|

| La dépêche de Brest - 17-10-1887 |

Le Tamaris est le navire de commerce qui dû se trouver dans ses parages à la date probable du naufrage. Le ministre, de la marine a fait prendre, auprès de la maison Bordes, un complète renseignement et un aviso de. la station de Madagascar va être envoyé aux îles Crozet daus la partie australe de l'Océan Indien, Pour apporter la nouvelle à Freemantle où on l'a trouvé mort, l'albatros avait dû faire un voyage d'environ 2,000 milles.

Carte Les apôtres photo JM Bergougniou

Carte Les apôtres photo JM Bergougniou

Les hommes de l'équipage du Tamaris ont dû trouver facilement à vivre en attendant les secours, car les îles où ils sont réfugiés abondent en poisson et en gibier ; de plus leur appel au secours était écrit sur une feuilla de fer-blanc, ce qui indique qu'ils ont dû sauver quelque Chose de leur navire, des boîtes de conserve probablement.

|

| Essai de couleur de la feuille La Meurthe |

"Cinquante ans plus tard, en décembre 1887, La Meurthe. à la recherche des rescapés du naufrage du trois-mâts Tamaris, qui s'était brisé le long des falaises de l'île des Pingouins ne trouva dans l'archipel que 7 hommes, installée sur l'île de l'Est.

|

| Ile des pingouins - les périades - photo JM Bergougniou |

C'étaient des chasseurs de phoques américains très satisfaits de leur campagne et qu un navire devait venir reprendre quelques mois plus tard. Ils ignoraient tout du naufrage du Tamaris dont les survivants s 'étaient réfugiés sur l'île aux Cochons de mars à septembre, époque à laquelle ils décidèrent de gagner l'île de la Possession avec leurs embarcations, ainsi qu'en faisait foi un document abandonné dans leur ancien campement. Cette tentative leur avait été fatale, car on n' entendit plus jamais parler d'eux."

La Croix

LE NAUFRAGE DU « TAMARIS »~ Le ministère de la marine a reçu hier matin la dépêche suivante du commandant de la Meurthe, venant de Mozambique La Meurthe est rentrée après avoir accompli la mission qui lui avait été confiée et qui consistait à rechercher les naufragés du- Tamaris. Le commandant de la Meurthe s'est rendu à l'île aux Cochons, où on lui avait dit que peut-être il recueillerait des renseignements sur les naufragés.-

|

| Crozet île de la Possession photo JM Bergougniou |

Là, on lui a fait connaître, qu'en effet, treize. naufragés du Tamaris étaient débarquées dans cette île, mais qu'ils avaient été obligés de la quitter, faute de vivres, le 30 septembre, pour se rendre dans l'île de la Procession, voisine de la précédente.

Le commandant de la Meurthe s'est rendu dans cette île et n'y a trouvé, pas plus que dans les îles voisines, aucune trace des naufragés Il conserve cependant quelque espoir qu'une goélette ou un bâtiment de pêche quelconque de ces parages a pu secourir les survivants du Tamiris embarqués sur la chaloupe dite Michel du nom de son patron.

On n'a donc plus aucune nouvelle des naufragé. depuis le 30 septembre, date à laquelle ils ont quitté l'île aux Cochons. Cette petite île fait partie du groupe des îies Crozet

Sources

La Croix

L'indépendant de Mascara

Les annales coloniales

La Dépêche de Brest : journal politique et maritime 1905-09-21

Le Matin

Les Annales coloniales : organe de la "France coloniale moderne" / directeur : Marcel Ruedel

France coloniale moderne. 1930-02-20

La philatélie des TAAF vient de sortirun timbre sur l'Aviso Meurthe. C'est l'occasion d'évoquer le naufrage du trois-mâts Tamaris dans les îles Froides de Crozet en 1887 et de la recherche des naufragés par la Meurthe.

La philatélie des TAAF vient de sortirun timbre sur l'Aviso Meurthe. C'est l'occasion d'évoquer le naufrage du trois-mâts Tamaris dans les îles Froides de Crozet en 1887 et de la recherche des naufragés par la Meurthe.