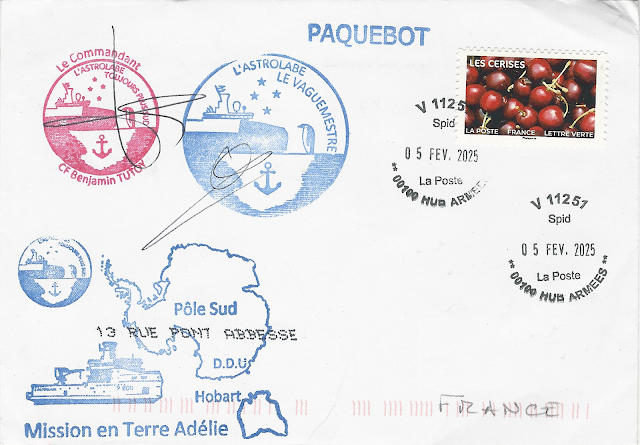

L'ASTROLABE HOBART SPID V 11251 5 février 2025

|

| L'ASTROLABE TàD SPID V 11251 00100 HUB ARMEES sur timbre français les cerises |

Marquée par une escale au pied de la station Dumont d’Urville du 26 au 30 janvier, cette rotation permet à l’Institut polaire de délivrer la fin du SAB (Special Antarctic Blend) nécessaire pour compléter les stocks de la station, ainsi que plusieurs tonnes de fret et denrées. Elle permet également aux Terres australes et antarctiques françaises de réaliser une mission patrimoine, environnement et télécommunications.

La remontée vers Hobart s’est faite avec presque 40 personnels techniques et scientifiques de l’Institut polaire français. Après cette campagne d’été sur la station, les chercheurs, de retour en métropole ou dans leur pays, travailleront sur les données récoltées.

|

|

| L'Astrolabe Flamme Hobart FEB. 2025 sur timbre australien Norfolk Island |

"L’Astrolabe" est arrivé à Hobart le 05 février (d’abord pour ravitailler, puis à quai). Et il en est reparti le 10 février au matin (en heure locale) pour faire la rotation R4 qui marque la fin de la campagne d’été en Terre Adélie. Arrivé le 15 février à proximité de DDU, il est parti vers l’Est (sans doute en support à une mission scientifique). Le lendemain "L’Astrolabe" est reparti vers DDU où il est arrivé le 18 février.

|

| TàD V11251 Spid La Poste 00100 HUB ARMEES 05 FEV.2025 Flamme Hobart |

Départ le 19 février (heure locale) en direction de Hobart : c’est le début de l’hivernage à DDU.

Arrivé en avance "L’Astrolabe", est resté dans une baie au sud de Kingston le 23 février, avant de venir à quai à Hobart le 24 février. Départ vers La Réunion le 01 mars.

Sources

https://www.defense.gouv.fr/marine/actualites/troisieme-rotation-antarctique-saison-lastrolabe

https://x.com/HobartAccueil/status/1891640195700642274

Marcophilie Navale

_btv1b105356323_1.jpeg)