Chalutier Rorqual Torpillage du croiseur auxiliaire GOLO II

Le chalutier Rorqual est lancé en 1908 en Grande-Bretagne sous ce nom de Rorqual pour le compte de la Société des Pêcheries du Golfe de Gascogne (J. Duvergier).

Le 11.12.1914 il est réquisitionné et conserve son nom, il est affecté en Mer Ionienne, Corfou.

Le 23.08.1917 avec le patrouilleur Géranium, participe au sauvetage des rescapés du Golo II puis en août 1917 il remorque jusqu’à Palerme le navire auxiliaire Saint-Joseph, torpillé le 28 août par le sous-marin UB-73 (KL Kurt Schapler).

Le 02.04.1919 il est déréquisitionné, restitué.

En 1922, il est transformé et rallongé, sa longueur est portée à 51,1 m et déplace 529 t

En 1931 : il est rebaptisé Vierge de Boulogne pour le compte de l’Armement Vve F. Delpierre & Fils et immatriculé à Boulogne. Inscrit au Lloyd’s Register

1930-1939

12.02.1940 : il fait naufrage près d’Omonville.

En 1931 : il est rebaptisé Vierge de Boulogne pour le compte de l’Armement Vve F. Delpierre & Fils et immatriculé à Boulogne. Inscrit au Lloyd’s Register

1930-1939

12.02.1940 : il fait naufrage près d’Omonville.

|

| Ouest-Eclair 29 mars 1914 |

Dans la presse le Rorqual se signale pour son arraisonnement par le croiseur islandais alors qu'il pêche dans les eaux territoriales islandaises en mars 1914.

Le GOLO II

Paquebot de la Cie Fraissinet, longueur 80m, croiseur-auxiliaire en 1914. Sa dernière escale étant Naples, il est torpillé le 22/08/1917 en Méditerranée occidentale (large de Corfou) par le sous-marin UC 22, .

"Il semble que le Golo II, patrouilleur et escorteur de convois, commandé par le lieutenant de vaisseau Lorin, transportait des officiers serbes et de nombreux permissionnaires qui ralliaient l'escadre d'Orient, ainsi que le courrier de l'armée navale. Il assurait une liaison Toulon-Bizerte-Malte-Corfou, lorsqu'il reçut une torpille par bâbord, dans le compartiment des machines.

Tandis que l'équipage et les passagers se jetaient à l'eau, une terrible détonation se fit entendre, provoquée par l'explosion des grenades d'attaque qui se trouvaient à bord. Le paquebot disparut comme une flèche, deux minutes seulement après le torpillage. Il ne resta sur la mer que quelques canots et radeaux, vite surchargés de naufragés, certains grièvement blessés. Ils dérivèrent 26 heures avant d'être recueillis par le patrouilleur Salambo et le chalutier Rorqual qui les débarquèrent à Corfou.

On rapporte par ailleurs que 37 marins militaires et 1 officier serbe perdirent la vie dans ce naufrage et que 4 officiers serbes furent faits prisonniers par le sous-marin. Le Golo II transportait 257 personnes.

Patrouilleur auxiliaire Rorqual — alors commandé par le premier maître de manœuvre Albert Louis Pierre Marie CHIFFLET —, Journal de bord n° 2/1917 — 23 juil. ~ 31 déc. 1917 — : Service historique de la Défense, Cote SSY 443, p. num. 84 et 85

Patrouilleur auxiliaire Rorqual — alors commandé par le premier maître de manœuvre Albert Louis Pierre Marie CHIFFLET —, Journal de bord n° 2/1917 — 23 juil. ~ 31 déc. 1917 — : Service historique de la Défense, Cote SSY 443, p. num. 84 et 85  « Mercredi 22 août 1917.

« Mercredi 22 août 1917....................................................................................................................................

18 h.30 — […] Fait route par ordre du C.P.C. à la recherche du Golo-II suivant une route Malte-Corfou.

Jeudi 23 août 1917.

7 h.30 — Aperçu un avion dans le N.-O.

7 h.55 — Aperçu un contre-torpilleur dans le S.-O.

8 h.30 — Donné un homme malade au Bisson [Torpilleur d'escadre Bisson, qui remorquait un avion].

10 h.00 — Aperçu les premières épaves [Point estimé : 38°30’ ~ 19°10’].

10 h.15 — Aperçu les embarcations des naufragés (2 groupes séparés).

10 h. 45 — Recueilli le 1er groupe de naufragés.

11 h. 15 — Recueilli le 2e groupe de naufragés.

12 h.00 — Route sur Corfou.

19 h.00 — Pris le chenal de sécurité.

23 h.00 — Rentré Corfou. Accosté le Tourville pour débarquer les naufragés. »

Journal officiel du 2 février 1918, p. 1.165.

J.O. 2-II-1918

— 28 août 1917 : Remorque jusqu’à Messine (Italie) le navire auxiliaire Saint-Joseph-II, avarié le même jour près de Corfou (Grèce) par une torpille lancée par le sous-marin allemand UB-73 (Kapitänleutnant Kurt SCHAPLER).

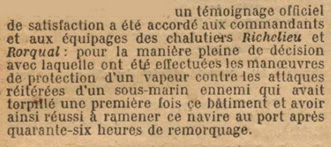

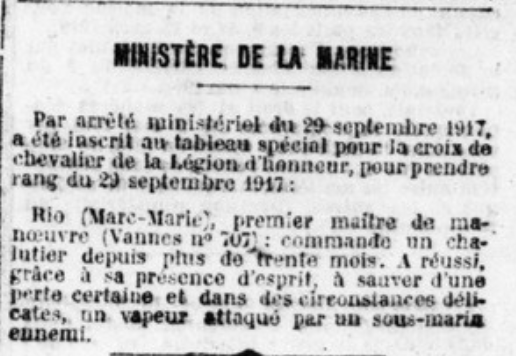

Par décision ministérielle du 29 septembre 1917 (J.O. 4 oct. 1917, p. 7.874), le témoignage officiel de satisfaction suivant fut ultérieurement décerné au commandant et à l’équipage du patrouilleur auxiliaire Rorqual, ainsi qu'au commandant et à l'équipage du patrouilleur auxiliaire Richelieu, chef de convoi.

J.O. 4-X-1917 -

J.O. 4-X-1917 -

Par décision ministérielle du 29 septembre 1917 (J.O. 4 oct. 1917, p. 7.874), le témoignage officiel de satisfaction suivant fut ultérieurement décerné au commandant et à l’équipage du patrouilleur auxiliaire Rorqual, ainsi qu'au commandant et à l'équipage du patrouilleur auxiliaire Richelieu, chef de convoi.

Dictionnaire des bâtiments de la flotte de guerre française de Colbert à nos jours, Tome II, 1870-2006, LV Jean-Michel Roche, Imp. Rezotel-Maury Millau, 2005

Répertoire des navires de guerre français, Jacques Vichot, Pierre Boucheix, refondu par Hubert Michéa, AAMM, 2003

French Warships of World War I, Jean Labayle-Couhat, Ian Allan Ltd, 1974

Ouest-Eclair

.jpg)