Louis Joseph Caffarelli Préfet maritime de Brest

Si les grands noms de la Marine, connus de tous comme Jean Bart ou Tourville

Si les grands noms de la Marine, connus de tous comme Jean Bart ou Tourville

ont donné leurs noms à des rues, des portes, certains noms restent plus méconnus. A Brest l'entrée de l'Arsenal se fait par la porte Caffarelli. Qui aujourd'hui connait Caffarelli? Qui se souvient qu'il fut le premier préfet maritime de Brest?

Des courriers de 1810-1812 vont nous permettre de le découvrir.

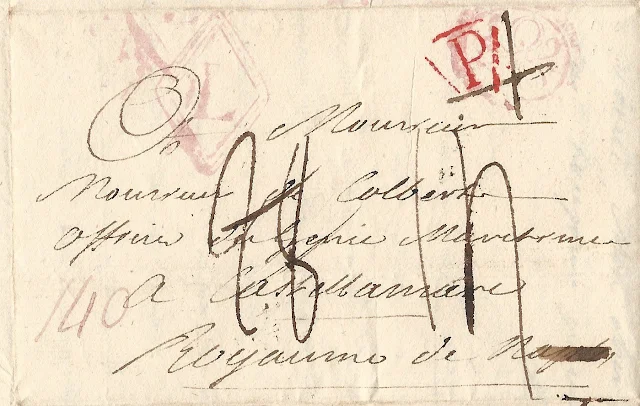

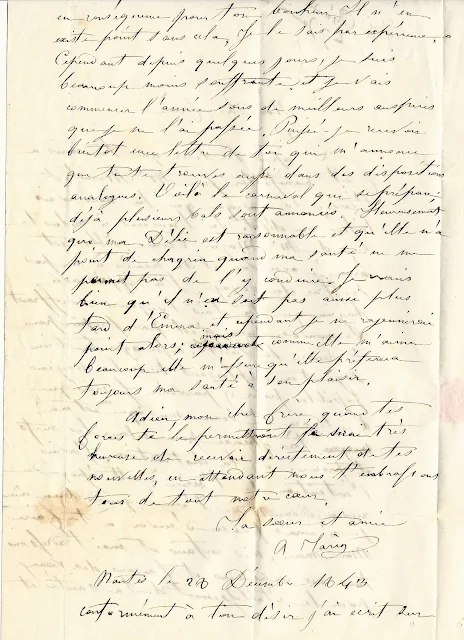

Lettre adressée à Monsieur de Colbert Ingénieur du génie Maritime à Castellammare Royaume de Naples

(La ville est située près de Naples dans la région de Campanie. Castellammare di Stabia se situe à proximité du Vésuve, célèbre volcan ayant participé à la destruction de Pompéi. Située en bord de mer, c'est également une station balnéaire principalement l'été.)

|

| lettre en Port Payé (P dans un triangle) |

Sous Joseph Bonaparte, qui était monté sur le trône de Naples le 30 mars 1806, la Marine fut organisée suivant les règles françaises. Une bonne impulsion fut donnée par le souverain suivant Joachim Murat avec la construction des bâtiments suivants: Navire de ligne de 74 canons Capri, Navire de ligne de 74 canons Gioacchino, Frégate Leticia, Frégate Carolina.

|

| Dateur APRILE 1812 AVRIL 1812 |

Signature de Caffarelli

Louis Marie Joseph de Caffarelli nait au château de Falga, le 21 février 1760, d'une famille noble d'origine italienne établie depuis deux siècles dans le Haut-Languedoc.

Il est le fils de Maximilien Pierre de Caffarelli du Falga (1725-1766), seigneur du Falga, et de Marguerite Louise d'Anceau de Lavelanet (1732-1786), elle-même fille de Jean-Louis d'Anceau, seigneur de Lavelanet (1701-1772).

|

| Bretagne Infanterie |

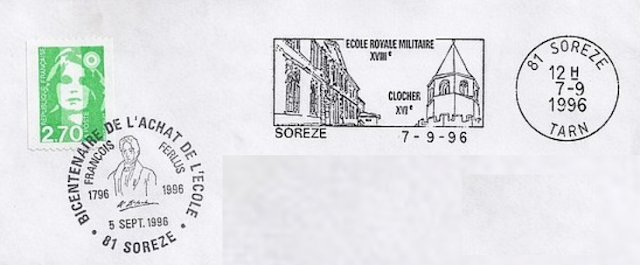

Élève (comme ses frères Maximilien, Charles-Ambroise, Auguste et Jean-Baptiste), de l'abbaye-école de Sorèze (1764-1774), il entra d'abord en qualité de cadet dans le régiment de Bretagne-infanterie, et peu de temps après dans la marine

Sous l'Ancien Régime, les gardes-marine sont de jeunes gentilshommes choisis et entretenus par le roi dans ses ports pour apprendre le service de la marine, et en faire des officiers. Ils sont organisés en compagnies, réparties dans les ports de Brest, de Toulon, et de Rochefort. Ce sont de ces compagnies que l'on tire tous les officiers de marine. Les compagnies des gardes-marine correspondaient sous l'ancien régime à l'École navale actuelle.

Il fit ses premières armes en Amérique, pendant la guerre de l'indépendance et prit part aux combats de Tobago, de la Chesapeake, de Saint Christophe et des Saintes (1780-1782). Il était, en 1783, dans l'escadre du comte d'Estaing

Il fit ses premières armes en Amérique, pendant la guerre de l'indépendance et prit part aux combats de Tobago, de la Chesapeake, de Saint Christophe et des Saintes (1780-1782). Il était, en 1783, dans l'escadre du comte d'Estaing

Parvenu au grade de lieutenant de vaisseau, à la veille de la Révolution française (mai 1786), il fut obligé de quitter le service pour rétablir sa santé altérée par les fatigues de la campagne précédente.

|

| plan de la baie de Tobago levé par le LV Caffarelli |

Lorsque la Révolution arrive, il est nommé procureur de sa commune du Falga (1790), puis maire en 1792. Il reprend du service dès l'année suivante.

Il sert alors comme auxiliaire dans le corps du génie de l'armée des Pyrénées-Orientales, et fit avec cette armée les trois campagnes qui furent suivies de la prise de Figuières et de Roses. Il rentra dans ses foyers à la paix de Bâle (1795).

Joseph était le frère du général Maximilien Caffarelli, mort en 1799 à Saint-Jean-d’Acre, très apprécié du général Bonaparte, il bénéficie au retour de celui-ci en France de toute la bienveillance du premier Consul.

À l'époque de la création du conseil d'État (4 nivôse an VIII : 25 décembre 1799), M. Caffarelli y fut appelé comme conseiller d'État en service ordinaire et immédiatement affecté à la section de la marine.

En 1810, M. Caffarelli fut un de ceux qui appuyèrent le plus vivement la proposition relative à une levée de marins dans les départements maritimes depuis douze ans jusqu'à quarante-cinq.

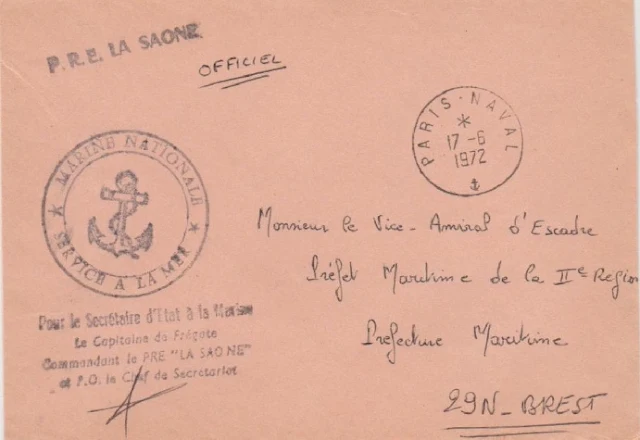

Le 1er thermidor an VIII, Caffarelli se rendit à Brest avec le titre de préfet maritime, et y demeura pendant neuf ans, après lesquels il fut nommé membre du conseil de la marine. Il y réorganise complètement l'arsenal et les services jusqu'en 1810, dont notamment le service de l'inscription maritime et celui des approvisionnements de la flotte. Il mit par ailleurs sur pied les écoles navales embarquées à Brest et à Toulon en 1811.

Il inaugure en 1802 une fontaine placée sur le quai de l'Arsenal de Brest. Surmontée d'une sculpture de Antoine Coysevox Amphytrite, don de la Nation à la municipalité de Brest, elle restera un des symboles du port militaire jusqu'à son déménagement dans les jardins de la préfecture maritime en 1912.

Il inaugure en 1802 une fontaine placée sur le quai de l'Arsenal de Brest. Surmontée d'une sculpture de Antoine Coysevox Amphytrite, don de la Nation à la municipalité de Brest, elle restera un des symboles du port militaire jusqu'à son déménagement dans les jardins de la préfecture maritime en 1912.

« L'intelligence, le zèle et l'activité avec lesquels il exerça ses fonctions préfectorales4 », lui valurent, le 9 vendémiaire an XII, la décoration de la Légion d'honneur, puis le titre de grand-officier de cette légion le 25 prairial suivant. Le collège électoral de la Haute-Garonne l'avait élu candidat au Sénat conservateur en 1804 et 1805 : il n'entra pas dans cette assemblée.

Amphitrite, déesse de la Mer, un des quatre groupes commandés pour la "rivière" du parc de Marly, faisait pendant au bas de la cascade à la statue de Neptune. Le modèle en plâtre est mis en place en 1699, et le marbre exécuté en 1705. Saisi au parc de Marly en 1796, le groupe ira décorer une fontaine à Brest en 1801.

|

| Amphitrite, déesse de la mer, un des quatre groupes commandés pour la "rivière" du parc de Marly, faisait pendant au bas de la cascade à la statue de Neptune. Le modèle en plâtre est mis en place en 1699, et le marbre exécuté en 1705. Saisi au parc de Marly en 1796, le groupe ira décorer une fontaine à Brest en 1801. |

Il était, entre-temps, passé en service extraordinaire (dès l'an IX). Il exerce, à partir de juillet 1800, la fonction de préfet maritime de Brest où il réorganise l'arsenal. De 1800 à 1810, il est inscrit sur la liste des conseillers d'État honoraires. En service ordinaire rattaché à la section de la marine de 1811 à 1813. Il était également membre du conseil de marine la même année. Il participe régulièrement aux séances du conseil ne destinées à organiser le grand programme de redressement naval voulu par Napoléon et mis en œuvre depuis l’été 1810.

Forfait était ministre de la marine. C'était un ingénieur distingué, ayant des connaissances variées, d'une grande expérience, tout disposé à accorder les crédits nécessaires à la remise en état de nos arsenaux et à la reconstitution de notre armement. Caffarelli trouva donc près de lui un appui sérieux, qui lui permit d'apporter dans son administration l'ordre si nécessaire. Il se consacra tout entier à la réorganisation administrative de l'arsenal et tout particulièrement à la division rationnelle des services, en même temps qu'aux travaux de toute nature que réclamait, d'une façon si urgente, l'état dans lequel se trouvaient les bâtiments dépendant du port.

"Et il ne se contenta pas de réorganiser. Ce fut lui qui créa la quatrième forme couverte à la suite du premier bassin de Pontaniou. Il fit étudier la construction de quatre nouvelles formes dans l'anse du Moulin à poudre et de six cales qui devaient être réparties en différents endroits de l'arsenal : l'exécution en fut ajournée par ordre de Bonaparte. Enfin, ce fut également lui qui organisa les Écoles flottantes de Brest et de Toulon et qui révisa l'Inscription maritime."

Il fait ainsi partie du groupe restreint initié dans ce programme, composé de Ganteaume, Decrès, Malouet et Najac, assistant et conseillant l’empereur dans cette entreprise. En dehors des questions de recrutement, Caffarelli, s’occupe en particulier de la coupe extraordinaire ordonnée dans les forêts publiques pour approvisionner les ports. Il est aussi consulté, en 1811, sur la question d’un réarmement soudain de l’escadre de Rochefort, destinée à rompre le blocus anglais du port. Il est fait grand officier de la Légion d'honneur en 1805, comte d'Empire en 1810, Grand croix de l'Ordre de la Réunion en 1813.

Napoléon l'avait fait comte de l'Empire le 15 juillet 181012.

sources :

TAILLEMITE, Etienne, "Dictionnaire des marins français", Paris, Tallandier, 2002.

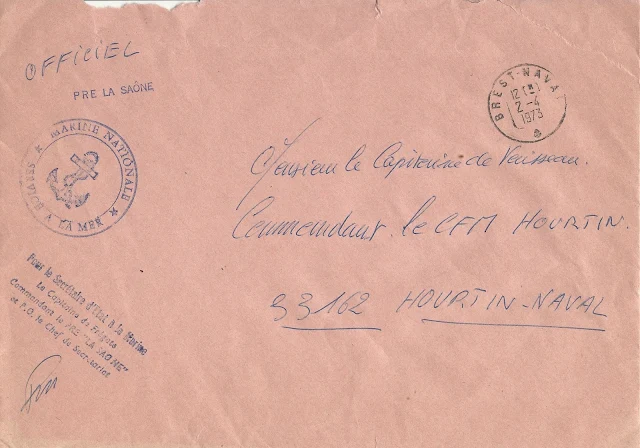

Symbole des Chantiers de France, le «Saône» sera bientôt démantelé