04 février 2026

1908 Croiseur D'Entrecasteaux Division navale de l'Extrême-Orient ordre d'affectation Indochine

23 février 2025

Amiral Charner croiseur cuirassé escorteur d'escadre Suisse Bretagne Saint-Brieuc Indochine

Amiral CHARNER

Le père de l'Amiral Charner appartenait à une très-ancienne famille de Suisse du nom de de Tscharner. Il vint en France vers 1789 pour prendre du service dans l'armée, mais son frère, qui était officier, lui représenta, qu'en ces temps troublés , pareille détermination était singulièrement inopportune et il le dissuada de ses projets.En 1790, diverses circonstances décidèrent M. Charner (qui avait francisé son nom en retranchant les deux premières lettres), à se fixer à Saint-Brieuc. Il établit une distillerie dans une maison de la rue Saint-Gouéno, maison aujourd'hui détruite .

Le 31 juillet 1841, après trois campagnes consécutives sur la Belle-Poule, Charner fut nommé capitaine de vaisseau.

L'Amiral Charner est un croiseur cuirassé de la marine française, navire de tête de la classe Amiral Charner.

Il rejoint, en 1896, les croiseurs de la mer Méditerranée, pour opérer en Crète. Puis il rejoint l'escadre d'Extrême-Orient, en 1901, remonte le Yangzi Jiang jusqu'à Hankou pour inaugurer le quai de la concession française.

Il revient en Méditerranée, dès 1905, et est mis en réserve à Toulon. Il opère la surveillance du canal de Suez en 1914, et participe, avec la Foudre, le Guichen, le Desaix et le D'Estrées, sous la conduite de l'amiral Darrieus, qui venait de prendre le relais de l'amiral Dartige du Fournet, à l'évacuation de 4100 Arméniens du Musa Dagh en septembre 1915.Lors de son trajet de retour de l'île de Castellorizo, après un arrêt à l'île de Rouad, il devait atteindre Port-Saïd mais il est torpillé le matin du 8 février 1916 par un sous-marin allemand de type U-21 sous le commandement du Kapitänleutnan Otto Hersing (1885-1960), précisément par 33° 21 N et 34° 54 E à 42 milles de Beyrouth et à 15 milles de Sour, l'ancienne Tyr. Ses 4 736 tonnes coulent en deux à quatre minutes et l'Amiral Charner s'immobilise à 1 500 mètres de profondeur. Il y eut 427 morts. Quatorze membres de l'équipage survivent au torpillage du navire et parviennent à se réfugier sur un radeau de fortune. Cependant, treize d'entre eux meurent avant d'être retrouvés par un chalutier. Il n'y a qu'un seul survivant, le quartier-maître canonnier Joseph-Marie Cariou

Il se distingue particulièrement au cours de la guerre de Crimée en 1855 puis comme commandant en chef des forces navales dans les mers de Chine et durant la campagne de Cochinchine en 1861. Il est également député en 1849, et sénateur de 1862 à sa mort.

Basé à Papeete de 1963 à 1980, Il est intégré à la division des avisos du Pacifique (Divavpaci) avec les Doudart de Lagrée, Protet, Cdt Rivière et EV Henry. Le Charner renoue toutefois avec la métropole tous les cinq ans, à l'occasion de grands carénages.

En 1980, il est affecté aux Forces maritimes de l'océan Indien avec comme port base Djibouti, et alterne de fréquentes missions opérationnelles en mer d'Oman et quelques missions de présence et de représentation dans le sud de la zone. En octobre 1987, l'aviso retourne à ses premiers amours et reprend la route du Pacifique pour trois années, où il est basé à Nouméa.

Le 8 juin 1990 il quitte définitivement Nouméa et rejoint la Métropole où il est retiré du service actif. Le bâtiment est remis à neuf pendant près de 4 mois à l'arsenal de Lorient et, le 28 janvier 1991, il reprend du service mais cette fois sous pavillon urugayen, et sous le nom de Montevideo.

13 août 2022

Des marins, des coloniaux, des cartes postales Femmes japonaises Indochine Tonkin

Que disent nos cartes postales?

La mer qu'on voit danser sous ce fameux trois mâts fin comme un oiseau... Ami lecteur, te souviens-tu de ce que l'on dit des marins? "Une femme dans chaque port!". Huffingtonpost 14/11/2012

Autre pays autre moeur

L’expansion coloniale, la découverte de l'Afrique, de l'Asie vont occasionner une prolifération des cartes et des courriers, chaque expéditeur souhaitant faire découvrir ce que lui même à découvert.

La Marine va être la principale pourvoyeuse de ces échanges. Nombre de cartes postales expédiées de Dakar, de Djibouti, du Tonkin, de l'Annam, de Nagasaki porte le cachet à l'Ancre "Service à la Mer".

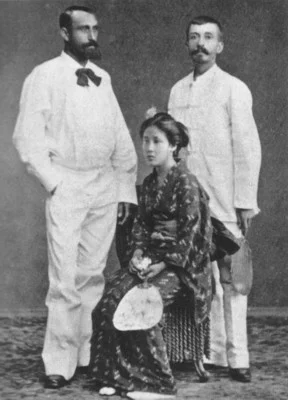

Outre les temples, les pagodes, les commerces, les cartes provenant de l'ancienne Indochine représentent notamment des femmes japonaises. Je me suis posé la question. Mais que faisaient-elles ces japonaises en Indochine au début des années 1900?

Et puis je me suis souvenu de Pierre Loti (surnommé ayant atteint ce grade) Pierre Loto Capitaine de vessie).

A son arrivée à Nagasaki, Loti épouse par contrat d'un mois renouvelable, une jeune Japonaise de 18 ans, Okané-San baptisée Kiku-San (Madame Chrysanthème).

Le mariage est souvent arrangé à la descente du bateau par marieur, un entremetteur, par un agent du port. Ce mariage est enregistré par la police locale. Il ne dure que le temps du séjour et la jeune fille pourra par la suite se marier avec un Japonais. Cette pratique est courante dans l'empire du Japon, même si elle s’avère coûteuse pour l'étranger!

L’imaginaire articulé autour des prostituées japonaises est nourri en grande partie par l’oeuvre de Pierre Loti, Madame Chrysanthème.

L’imaginaire articulé autour des prostituées japonaises est nourri en grande partie par l’oeuvre de Pierre Loti, Madame Chrysanthème. Contrairement aux prostituées européennes, la présence des prostitués japonaises est largement acceptée par les autorités coloniales du Tonkin, elles portent le nom de karayuki-san, elles sont présentes à Singapour, aux Philippines et en Indonésie où elles se comptent par milliers. Elles sont bien moins nombreuses en Indochine puisqu’un rapport japonais datant de 1914 en dénombre seulement 340 (officiellement)

Contrairement aux prostituées européennes, la présence des prostitués japonaises est largement acceptée par les autorités coloniales du Tonkin, elles portent le nom de karayuki-san, elles sont présentes à Singapour, aux Philippines et en Indonésie où elles se comptent par milliers. Elles sont bien moins nombreuses en Indochine puisqu’un rapport japonais datant de 1914 en dénombre seulement 340 (officiellement) "La Japonaise a depuis longtemps envahi les ports de l'Extrême-Orient: le Tonkin, depuis l'occupation française, a attiré l'attention des tenanciers et, actuellement, les maisons de prostitution s'élèvent jusqu'à la frontière de Chine, dans tous les centres où se trouve une agglomération européenne suffisante."

"La Japonaise a depuis longtemps envahi les ports de l'Extrême-Orient: le Tonkin, depuis l'occupation française, a attiré l'attention des tenanciers et, actuellement, les maisons de prostitution s'élèvent jusqu'à la frontière de Chine, dans tous les centres où se trouve une agglomération européenne suffisante." "On a dit et répété que les prostituées japonaises qui vont chercher, en dehors de leur pays d'origine, le droit d'exercer leur industrie spéciale, visaient à se constituer une dot pour rentrer ensuite dans leur pays, y choisir un époux et se consacrer exclusivement, par la suite, aux devoirs du foyer, à l'éducation des enfants qu'elles peuvent concevoir.

"On a dit et répété que les prostituées japonaises qui vont chercher, en dehors de leur pays d'origine, le droit d'exercer leur industrie spéciale, visaient à se constituer une dot pour rentrer ensuite dans leur pays, y choisir un époux et se consacrer exclusivement, par la suite, aux devoirs du foyer, à l'éducation des enfants qu'elles peuvent concevoir.24 octobre 2021

BAN Cát Lái Indochine Saïgon aéronautique navale

BAN Cát Lái

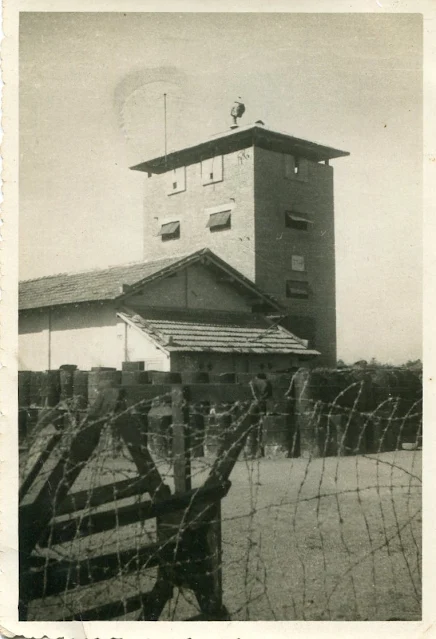

En 1929, une instruction ministérielle décide la création d'une base d'hydravions sur la rivière Donnaï, près du village de Cát Lái situé à une dizaine de kilomètres de Saïgon.

Son insigne représente une jonque noire sur fond rouge. En effet, « Cát Lái » signifie en vietnamien « L'homme qui tient la barre sur un bateau ».

En 1933, lorsque l'Armée de l'air est créée, la base lui est transférée et passe à l'Aviation coloniale. Douze ans plus tard, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et au début de la guerre d'Indochine, la base revient dans le giron de la Marine.

Elle est officiellement rouverte le , lors de la constitution de l'escadrille 8S qui y sera stationnée jusqu'à sa fermeture en 1956. Elle abritera également l'escadrille 9S entre sa création en et sa dissolution en . Elle servait notamment de dépôt d'essence.

La base était dotée des infrastructures suivantes : une grue pour mettre à l’eau les hydravions, des réservoirs construits par les Japonais durant l'Occupation, un château d'eau,

une infirmerie dotée d’une ambulance, des logements pour les équipages, pour les familles des officiers et officiers mariniers, et en bordure du Donnaï, un mess officiers avec un maître d'hôtel, et la maison du commandant de la base.

Si la vie quotidienne était bien plus confortable que pour les soldats du Corps expéditionnaire qui traquaient les Viet Minh sur le terrain, elle n’était pas exempte de dangers : en dépit du mur d’enceinte, des cinq tours de surveillance aux angles et des miradors qui délimitaient le périmètre, la base subit un attaque Viet en février 1949 . La route toute droite qui menait à Saïgon, via Thủ Đức, était dangereuse du fait des embuscades fréquentes. La BAN disposait d’un half-track avec lequel le personnel faisait de temps à autre des patrouilles pour l'« ouverture » de la route jusqu'à un poste de garde situé sur la route, bien avant d'arriver à la base.

Sources

https://www.anciens-cols-bleus.net/t9113-les-b-a-n-cat-lai-indochine

le BRF Jacques Stosskopf quitte Toulon 16 janvier 2026 DLD

le BRF Jacques Stosskopf quitte Toulon 16 janvier 2026 Le 16 janvier 2026, le bâtiment ravitailleur de forces (BRF) Jacques Stosskopf a appa...

-

Bataille de Dakar canon de 240 mm C'est une carte postale de Dakar qui va nous servir de fil conducteur pour cet article. Elle représent...

-

le cambusard version navalisée du pinard Bonjour à tous, Il y a un siècle débutait le plus terrible holocauste que l’homme ait pu imagine...

-

L'affaire des Empoisonneurs en cartes postales Hanoï 1908 Pour ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances de l'Indochi...

_btv1b105356323_1.jpeg)

c

c