Amiral Lefebvrier Despointes

Il prend part à la guerre de Crimée et au siège de Petropavlovsk en 1854.

Malade, il meurt quelque temps plus tard, le 5 mars 1855, à bord de son navire, au large du Pérou. Son corps est ramené en France en 1856. Il est enterré à Lorient au cimetière de Carnel.

Nouvelle Calédonie

Le vingt-quatre septembre 1853, l’amiral Auguste Febvrier-Despointes hissait les couleurs françaises à Balade, à l’extrême nord de la Nouvelle-Calédonie, prenant ainsi possession de l’ensemble du territoire au nom de la France. Repartant peu après, il laissa l’un de ses officiers, le capitaine de vaisseau Tardy de Montravel, gérer cette nouvelle colonie. C’est ce dernier qui fonde Port de France, rebaptisée en 1866 Nouméa.

Cette terre n’était plus inconnue.

Elle fut découverte par James Cook en 1774, qui, à cette occasion, la baptisa en souvenir de l’Écosse de ses ancêtres. À la différence de beaucoup de terres voisines, la Nouvelle-Calédonie ne changea jamais de nom. Ce furent ensuite principalement des navigateurs français qui complétèrent la découverte. Jean-François de La Pérouse, tout d’abord, explora la côte occidentale avec ses navires la Boussole et l’Astrolabe, en 1788, avant d’aller se naufrager à Vanikoro. Antoine Bruny d’Entrecasteaux ensuite, en 1792, entreprit l’exploration de la Grande Terre, et enfin Jules Dumont d’Urville, en 1827, cartographia les îles Loyauté.

Les premiers à suivre les explorateurs furent des trafiquants, chasseurs de baleines, trafiquants de bois de santal, et surtout chasseurs de main-d’oeuvre pour les plantations australiennes. On se battit un peu, des bandits anglais dominèrent le lot. Un nommé Richards s’installa à Hienghène en 1843, un autre, nommé Paddon, à l’île Nou en 1851.

Mais presque en même temps, dès le milieu du XIX e siècle, des missionnaires chrétiens entreprennent de convertir les habitants du territoire. Des protestants de la « London Missionary Society » arrivent à l’île des Pins et à Maré dès 1840. Les catholiques suivent très peu de temps après avec Monseigneur Douarre en 1843 et la mission de Pouébo fondée en 1847.

Tout cela est anarchique. La Nouvelle-Calédonie est repérée mais elle est toujours une terre sans maître, sinon de multiples chefferies locales.

Napoléon III pendant cette période, probablement inspiré par l’exemple anglais en Australie, cherche une terre lointaine pour y installer une colonie pénitentiaire. Il donne l’ordre à plusieurs navires français croisant dans le Pacifique de prendre possession de la Nouvelle-Calédonie dans ce dessein, sous la condition que la Grande-Bretagne n’ait pas revendiqué ce territoire auparavant. Ce ne fut pas le cas, et Febvrier-Despointes fut le premier à se trouver en condition d’exécuter l’ordre impérial.

Un premier contingent de 250 bagnards arrive dès mai 1854. Puis les convois se font réguliers, l’île reçoit son premier gouverneur, le contre-amiral Charles Guillain, et le statut de colonie en 1860. Les bagnards construisent les routes et les infrastructures. Le 29 septembre 1872 arrive un nouveau convoi de déportés, célèbre celui-là, qui transporte les condamnés de la Commune de 1871, parmi lesquels Louise Michel et Henri de Rochefort qui sera le seul à réussir à s’en évader. L’île recevra en tout 22 000 « transportés ».

La colonisation est brutale. À diverses reprises, l’armée chasse purement et simplement les Kanaks de leurs terres et de leurs villages pour les attribuer soit aux bagnards libérés soit aux colons libres qui viennent aussi s’installer. Des révoltes ont lieu, durement réprimées. La plus grave se produit en 1878, elle dure sept mois et ne se termine que lorsqu’un des chefs coutumiers de l’île abat l’instigateur de la révolte. Elle aura fait plus de 1 000 morts. Il y en aura de nombreuses autres, les dernières en 1984 et 1988.En 1864, l’ingénieur Jules Garnier découvre le nickel. La société « Le Nickel » fondée en 1880 succède à de petites mines personnelles. Du coup Chinois, Indonésiens, Japonais arrivent sur l’île à côté des Français. En 1898, le gouverneur Paul Feuillet, jugeant l’existence du pénitencier incompatible avec une colonisation efficace par un peuplement plus abondant, demande et obtient sa suppression.

La Nouvelle-Calédonie va dès lors se peupler assez rapidement grâce au nickel et à l’agriculture. Elle fournit beaucoup d’hommes au bataillon du Pacifique qui combat en France pendant la guerre de 1914-1918. Le territoire y perd près de 1 500 hommes. Affaiblie par cette saignée et par le manque de dynamisme du marché du nickel, la Nouvelle-Calédonie vit l’entre-deux-guerres dans une certaine léthargie.

Puis vient la Seconde Guerre mondiale. La Nouvelle-Calédonie est l’un des premiers territoires à rallier la France libre. Cela permet aux Américains de la choisir comme l’une des bases de départ de leur reconquête du Pacifique. 40 000 GI’s y débarquent le 10 mars 1942, ils seront en tout un million à y passer. Ce rôle de « porte avions » est un facteur de réveil. L’après-guerre et surtout le commencement de la guerre froide vont faciliter l’essor du nickel. La population augmente, autant par la natalité que par l’immigration.

Cette croissance se fait dans un équilibre à peu près stable des communautés : 40% d’Européens appelés Caldoches, 40 % de Mélanésiens ou Kanaks, et 20 % rassemblant de nombreuses communautés, Wallisiens, Vietnamiens, Polynésiens, Indiens, Philippins, quelques Chinois, en tout 180 000 habitants vers 1980.

Les rapports sont tendus. Autant les deux principales communautés sont équivalentes en nombre, autant la domination économique blanche est absolument totale. Nous sommes indiscutablement en plein colonialisme.

De fait, d’ailleurs, la loi Defferre pour l’Outre-mer, de 1956, celle qui va permettre la décolonisation progressive de l’Afrique noire sans une goutte de sang versée, s’applique à la Nouvelle-Calédonie : une Assemblée du Territoire est élue, comme le sont d’autre part les communes, et le Haut-Commissaire préside un gouvernement issu de l’Assemblée.

Mais mystérieusement, sans aucune consultation et sans motif annoncé, une loi, furtivement votée en 1963, supprime le Gouvernement, dissout l’Assemblée et redonne tous les pouvoirs au Haut-Commissaire. Ainsi débute une période de méfiance et de tensions qui vont aller croissant. Plusieurs statuts sont proposés par MM. Lemoine, Pisani puis Pons. Tous sont rejetés par l’une ou l’autre communauté. Le 5 mai 1988, un incident particulièrement violent à l’île d’Ouvéa fait 19 morts kanaks et deux militaires français.

Nommé Premier ministre cinq jours après ces événements, il me faudra confier à une « mission du dialogue » composée d’un pasteur protestant, d’un prêtre catholique, d’un ancien grand maître franc-maçon et d’un magistrat, accompagnés d’un préfet et d’un sous-préfet, le soin d’explorer pendant quatre semaines les conditions dans lesquelles les communautés pourraient recommencer à se parler entre elles et avec le gouvernement de la République.

Cette mission a rendu possibles les négociations officielles qui se déroulèrent à Paris. L’accord Matignon fut signé le 26 juin 1988, portant statut provisoire pour dix ans. Dix ans après jour pour jour, le 5 mai 1998, le Premier ministre Lionel Jospin pouvait signer l’accord de Nouméa qui conférait à l’île une autonomie encore plus largement définie et créait la citoyenneté calédonienne. Dans quinze ans, la Nouvelle-Calédonie pourra décider si elle souhaite l’indépendance complète ou non. L’île vit aujourd’hui en paix et n’a plus guère d’autre problème que son développement économique. La France a su mettre une belle fin à une histoire qui fut tragique.

Michel Rocard

Dictionnaire des marins français (Étienne Taillemite - 1982, P. 118.) :

«Febvrier-Despointes (Auguste) (1796-1855), né au Vauclin (Martinique), le 29 avril 1796. Entré à l'École de marine de Brest en septembre 1811, aspirant de 1re classe en août 1814, il embarqua sur la Duchesse-d'Angoulême aux Antilles, commanda la goélette Marie envoyée à la Guadeloupe pendant les Cent-Jours et rentra en France sur l'Actéon. Élève de 1re classe en mai 1816. Il servit sur l'Hermione à la station du Brésil, sur l'Écureuil au Sénégal (1817-1818). Enseigne de vaisseau en janvier 1817, il embarqua l'année suivante sur la Duchesse-de-Berry et fit campagne en Méditerranée à Terre-Neuve et aux Antilles (1818-1822). Resté dans ces eaux, il navigua sur la Diligente et la Béarnaise puis commanda la goélette Légère avec laquelle il fit naufrage le 24 janvier 1823 sur les côtes de Porto Rico. Promu lieutenant de vaisseau en août 1824 après avoir reçu les félicitations du Conseil de guerre, il commanda l'Infatigable à la Réunion et aux Antilles puis servit en Méditerranée sur la Vestale a la station d'Alger et du Levant (1827-1828). Passé ensuite sur l'Amazone, il fit une nouvelle campagne aux Antilles et y commanda le Rhône (1828-1829). Après un embarquement sur la Médée en 1832, il commanda l'Alcyone sur les côtes d'Algérie, stationna dans la région d'Oran et se distingua par l'appui donné à l'armée lors de la prise de Mostaganem. Capitaine de corvette en janvier 1833, il passa en 1835 sur la Terpsichore, commanda en 1836 l'Astrée aux Antilles, le Griffon sur les côtes d'Espagne (1836-1837) et la Créole à la station du Levant (1840-1843).

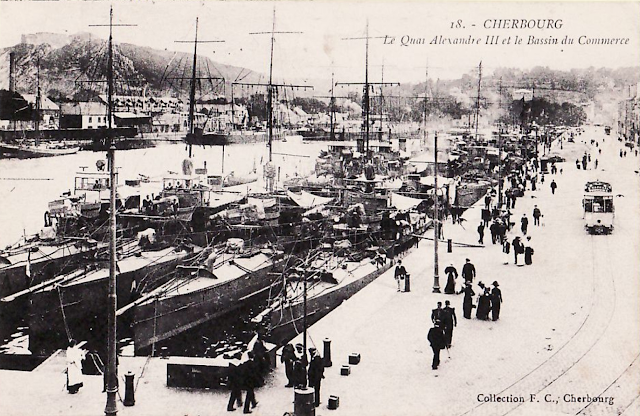

Capitaine de vaisseau en novembre 1843, il commanda successivement l'Armide en 1846 et la Néréide l'année suivante. Commandant en mai 1848 la station navale de la Réunion, il arbora son pavillon sur l'Oise, l'Artémise et la Reine Blanche et rentra en France en octobre 1850. Contre-amiral en avril 1851, major général à Brest en Novembre, suivant Febvrier-Despointes reçut en septembre 1852 le commandement de la division navale de l’Océanie et des côtes occidentales d’Amérique avec pavillon sur la frégate la Forte.

Capitaine de vaisseau en novembre 1843, il commanda successivement l'Armide en 1846 et la Néréide l'année suivante. Commandant en mai 1848 la station navale de la Réunion, il arbora son pavillon sur l'Oise, l'Artémise et la Reine Blanche et rentra en France en octobre 1850. Contre-amiral en avril 1851, major général à Brest en Novembre, suivant Febvrier-Despointes reçut en septembre 1852 le commandement de la division navale de l’Océanie et des côtes occidentales d’Amérique avec pavillon sur la frégate la Forte.