LOME TOGO Novembre 1986

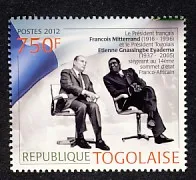

C'est à l'occasion de la visite de 1983 que le gouvernement Togolais a émis une série de timbre pour célébrer les relations Franco-Togolaise.François Mitterrand s'est rendu au TOGO en 1983 puis en 1986.

Du 13 au 15, François Mitterrand commence sa troisième série de visites officielles en Afrique par le Togo. Il s'entretient avec le président, le général Gnassingbe Eyadema, dans un climat cordial.

Les 15 et 16, François Mitterrand est au Bénin où, lors d'un dîner offert par le président Kerekou, il met en garde la Libye contre toute nouvelle intervention dans le conflit tchadien. Cet avertissement s'adresse aussi au Bénin qui a longtemps soutenu Tripoli dans cette affaire.

Les 17 et 18, le président français est au Gabon où l'accueil est chaleureux. Cependant, le président Omar Bongo adresse un sévère avertissement aux coopérants français pas assez « dociles » et demande publiquement l'aide de la France pour la construction d'une centrale nucléaire. Le voyage se termine par l'inauguration du deuxième tronçon du transgabonais.

François Mitterrand est revenu en 1986 au TOGO

Du 13 au 15, la treizième conférence des chefs d'États de France et d'Afrique francophone a lieu à Lomé au Togo en présence du président François Mitterrand et du Premier ministre Jacques Chirac. Pour éviter que se renouvellent les dépassements financiers du sommet de Bujumbura de 1984, l'enveloppe débloquée par la France pour aider le Togo dans l'organisation a été fixée à 10 millions de francs.

Ce sommet est marqué par deux prises de position importantes de François Mitterrand : à propos du Tchad, après le ralliement d'une partie de l'opposition au gouvernement d'Hissène Habré, la France s'engage à maintenir et même peut-être à accroître son aide militaire, puisqu'une guerre tchado-libyenne a succédé à une guerre civile ; d'autre part, l'idée d'un plan Marshall des pays du Nord au bénéfice des pays du Sud, lancée par le président Eyadema, hôte du sommet, est reprise par François Mitterrand. Le chef de l'État français, qui avait commencé sa tournée africaine par une visite en Guinée, les 12 et 13, quitte Lomé pour se rendre au Mali, les 15 et 16, puis au Burkina, les 17 et 18, tandis que Jacques Chirac fait deux escales, à l'aller au Congo et au retour en Côte-d'Ivoire. Universalis

XIIe Lomé 13 décembre 1986

Président français : François Mitterrand. Le Premier ministre, Jacques Chirac assiste également à la réunion. Un symbole de la cohabitation politique.

Le Liberia et le Soudan sont représentés pour la première fois à un haut niveau : Samuel Doe et Ali Hassan Taj Eddin conseiller spécial du nouveau président Sadiq al-Mahdi pour les questions africaines. Le sommet compte un invité spécial : Jacques François membre du Conseil national de gouvernement mis en place par le général Namphy, à Haïti.

Au Tchad : Goukouni Weddeye se retourne contre ses alliés libyens et fait alliance avec Hissène Habré. L'unité retrouvée des Tchadiens est saluée mais le dispositif militaire français (Epervier) est toujours en place pour contenir les troupes libyennes.

Le Togo sort tout juste d'une attaque commando (23 septembre) et le président Gnassingbé Eyadema qui a fait appel aux militaires français dans le cadre des accords de défense, dénonce «les forces ennemies de la paix qui exporte la violence terroriste».

François Mitterrand appuie la proposition de plan Marshall pour les États africains soumise par le président togolais, en donnant cinq lignes de conduite : assurer une croissance élevée et durable aux pays en voie de développement, augmenter les aides publiques à ces pays, ouvrir les marchés du Nord aux produits de ces pays, résoudre le problème de l'endettement et progresser vers le désarmement.

François Mitterrand appuie la proposition de plan Marshall pour les États africains soumise par le président togolais, en donnant cinq lignes de conduite : assurer une croissance élevée et durable aux pays en voie de développement, augmenter les aides publiques à ces pays, ouvrir les marchés du Nord aux produits de ces pays, résoudre le problème de l'endettement et progresser vers le désarmement.

Soutien à nouveau au référendum au Sahara occidental et condamnation du régime d'apartheid en Afrique du Sud.

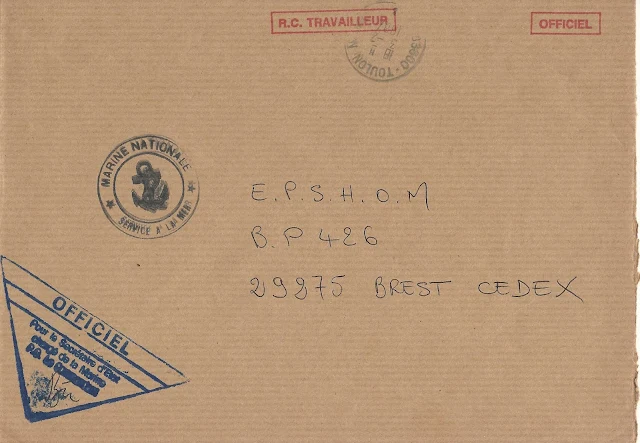

Je sors les reliques...

Je sors les reliques...

Rencontre du Président François Mitterrand dans les jardins de l'Ambassade de France à Lomé

Sources

« 13-18 novembre 1986 - France – Afrique. Sommet franco-africain au Togo », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 19 août 2018. URL : http://www.universalis.fr/evenement/13-18-novembre-1986-france-afrique-sommet-franco-africain-au-togo/