Académie du Var Préfet maritime Toulon Emeriau de Beauverger

Je continue à préparer ma présentation pour le congrès de la Marcophilie navale à Brest 2019. Elle portera sur les préfets maritimes du consulat au second Empire. Suite à la rédaction d'un article pour le prochain numéro de notre journal, j'ai eu envie, aujourd'hui, de vous parler de Emeriau de Beauverger parfois écrit Boisverger.

Maurice Julien Emeriau, de Beauverger, comte et Pair de France, est né le 20 octobre 1762 à Carhaix dans l'actuelle rue... Général-Lambert. Au numéro 21 de cette artère, il est encore possible de découvrir une modeste plaque commémorant l'événement. Après une vie au service de la Marine, l'Amiral Emeriau est décédé à Toulon, en 1845.

Carhaix

"Un meurtre a été commis le 12 septembre 1875 dans la rue Amiral-Emeriau, anciennement dénommée rue du Sel, en raison du commerce qui s'y pratiquait à l'époque. Alors que toute la région du Poher était enflammée par la colère des paysans surchargés d'impôts, le duc De Chaulnes a envoyé quatre régiments à Carhaix pour juguler la rébellion.

|

| Papier timbré |

Le gouverneur de Bretagne voulait rétablir l'ordre, là où les Bonnets rouges, menés par Sébastien Le Balp, semaient la terreur. L'ancien notaire de Kergloff a, d'ailleurs, été assassiné quelques jours plus tôt par le marquis de Montgaillard, seigneur de Ty Meur, en Poullaouën. Ce dernier a eu à peine le temps de savourer sa victoire qu'il est mort à son tour une dizaine de jours plus tard dans les circonstances suivantes. " Le Télégramme

L'embuscade de la rue du Sel

Ce 12 septembre, le marquis de Montgaillard se rendait auprès de M. de Paullac, commandant les troupes de Carhaix. Il était accompagné de l'abbé Touchard, fils d'un médecin de la ville et d'un simple valet. Il a emprunté la rue du Pavé (rue Brizeux), la rue du Fil (rue Félix-Faure), la rue des Augustins (rue Général-Lambert) et s'est engagé dans la petite rue du Sel, pour rejoindre la garnison locale. Celle-ci se dressait là où, bien plus tard, se trouvait la gendarmerie, lieu où est installée actuellement la Maison des services publics. La rue du Sel était alors close à son extrémité sud par la porte de Motreff. Le marquis de Montgaillard est tombé dans l'embuscade que lui avaient tendue deux partisans du duc de Chaulnes (M. de Pontgan et Bernard de Beaumont). Ils l'attendaient, cachés au fond de la rue. Il était 3 heures et demie. Ils l'ont assassiné ainsi que le père Touchard.

Le Télégramme

Une carrière de marin

Maxime Julien Émeriau de Beauverger, né à Carhaix (Finistère), en France, le 20 octobre 1762, mort à Toulon le 2 février 1845, est un officier de marine qui, ayant commencé comme mousse dans la Marine royale française a fait une brillante carrière qui l'a mené, sous la Révolution, puis sous l'Empire, au grade d'amiral et à la Pairie de France. Son père, un petit noble breton était receveur des devoirs de campagne au département de Carhaix et sa mère, Suzanne Pourcelet, était la fille d'un maire de Carhaix et la sœur d'un bailli du Roi et subdélégué de l'Intendance de la Province.

La guerre d'Amérique

Descendant d'une ancienne famille réputée être d'origine écossaise, il commença sa carrière à moins de treize ans dans la Marine royale comme volontaire en septembre 1775 sur le transport malouin, la Silphe. En août 1778, il sert ensuite sur le vaisseau L'Intrépide au sein de la flotte du comte d'Orvilliers et participe à la bataille d'Ouessant en 1778.

|

| Combat d'Ouessant, juillet 1778 Huile sur toile par Théodore Gudin |

Il passe ensuite comme enseigne de vaisseau deux ans sur le vaisseau le Diadème au sein de l'escadre aux ordres de l'amiral d'Estaing et participe à toute la campagne d'Amérique : prise de la Grenade en juillet 1779 où il est blessé, puis au opération de Savannah lors de laquelle il est de nouveau blessé, cette fois à l'œil. Il sert sous La Motte Picquet au combat de la baie du Fort-Royal, à la Martinique (1781). Nommé lieutenant de frégate à 19 ans, il fait la campagne sous le comte de Grasse comme officier d'état-major, sur différents vaisseaux dont le Triomphant ; en avril 1782, il participe notamment aux combats de l'île Saint-Christophe ; il subit encore deux blessures lors de la bataille des Saintes.

|

| La bataille des Saintes Thomas Whitcombe |

Le Congrès des États-Unis lui confère, à dix-huit ans, la prestigieuse décoration de la croix de l'Ordre de Cincinnatus. À la paix, il navigue quelque temps comme capitaine au commerce sur la Marie-Hélène de Morlaix sur lequel il est second capitaine quand il va à Lisbonne et en revient, lors d'une campagne de 5 mois.

Comme beaucoup des anciens officiers bleus de la guerre d'Amérique, il est réintégré en 1786 comme sous-lieutenant de vaisseau. Il effectue plusieurs campagnes à destination des Antilles successivement sur les flûtes le Chameau et le Mulet ainsi que sur le vaisseau le Patriote puis la frégate la Fine jusqu'en 1791.

|

| Siège de Toulon par Fort |

Les guerres de la Révolution

Juste revenu en Bretagne à l'été 1789, il repart à la Martinique sur une frégate, puis, lorsqu'il revient à Brest, il obtient de la commune de Brest un certificat de civisme, ce qui indique qu'il accepte le nouveau régime.Il est promu lieutenant de vaisseau au 1er janvier 1792 et commande la corvette le Cerf en 1793.

Commandant la corvette, l'Embuscade à partir de septembre 1793, il est présent à Saint-Domingue au moment de la révolte des esclaves qu'il doit combattre à terre à plusieurs reprises. La ville de Cap Français (Saint Domingue/Haïti). ayant été incendiée, il convoie les réfugiés vers New-York.

Il y supervise l'achat de 50 000 barils de farine de blé et autres denrées, alors que la France est menacée par la famine. Son vaisseau participe à l'escorte du grand convoi de 400 navires de commerce d'Amérique jusqu'à Brest sous les ordres du contre-amiral Van Stabel.

Le 7 décembre 1794, il est promu capitaine de vaisseau et commande successivement les vaisseaux de 74 Le Conquérant et Le Timoléon au sein de l'escadre de la Méditerranée sous les ordres de l'amiral Pierre Martin. La fiche de son dossier de promotion, signée par l'amiral Villaret de Joyeuse porte : "Ses mœurs sont dures, il n'est enclin, ni au vin, ni au jeu, remplit ses devoirs avec la plus grande exactitude, il est aimé des équipages."

Il participe à plusieurs batailles navales : bataille du Cap Noli, celle des îles d'Hyères, etc.

Nommé chef de division au début de 1797, il est désigné commandant du flambant neuf Spartiate qui est incorporé à la flotte de l'amiral Brueys destinée à assurer le transport des troupes et la protection de l'armée du général Bonaparte lors de l'expédition d'Égypte. Le 19 mai 1798 (30 floréal) le corps expéditionnaire français quitte Toulon, et s'empare au passage de Malte le 11 juin. C'est Le Spartiate qui force le premier l'accès au port de La Valette.

Puis le corps expéditionnaire poursuit sa route échappant miraculeusement à la chasse lancée par Nelson et débarque à Alexandrie le 1er juillet.

|

| Destruction de L'Orient à la Bataille du Nil George Arnald |

Le 1er août 1798, Nelson surprend la flotte que Brueys avait aligné à l'ancre, derrière la flèche d'Aboukir, à quelques miles d'Alexandrie. Malgré l'heure avancée l'amiral anglais attaque aussitôt: c'est la 1re bataille d'Aboukir. Les vaisseaux français sont attaqués un par un, des deux bords, de façon croisée, comme au casse-pipe, par les navires anglais dont la moitié s'est glissée entre la côte et la ligne d'ancrage, et l'autre remonte la ligne côté large. Emeriau sur Le Spartiate, troisième de la ligne de bataille, est au cœur de l'action où il s'illustre remarquablement. Après avoir été encore blessé deux fois, résisté plusieurs heures à des vaisseaux ennemis qui faisaient croiser leurs feux sur le Spartiate, touché sous la ligne de flottaison par 49 impacts côté babord et 27 côté tribord, Emeriau est contraint d'amener son drapeau, le nouveau pavillon tricolore de la République. Il aura auparavant rendu coup pour coup au Vanguard sur lequel se trouvait l'amiral Nelson. Celui-ci ordonna qu'on rende son épée « à un homme si digne de la porter. »

Libéré en novembre et il est affecté à terre à Toulon pour se remettre de ses blessures.

Promu contre-amiral en juillet 1802, il commande une escadre sur le 80 canons L'Indomptable lors de la désastreuse expédition de Saint-Domingue et assure la défense de Port-au-Prince. Il rentre en France après avoir échappé de peu à une puissante flotte anglaise.

En juin 1803, il commande à Ostende une division de la flottille préparée pour l'invasion de la Grande-Bretagne projetée par Napoléon Bonaparte, mais le projet est abandonné. A nouveau, chef de division où il se retrouve sur le Jemmapes, il est chargé de mener une flotte de Lorient à Rochefort, en dépit du Blocus continental.

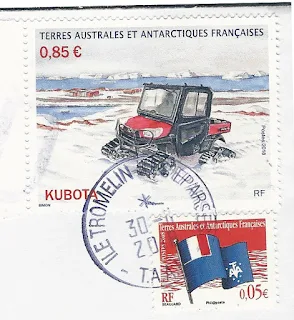

Préfet maritime puis commandant en chef à Toulon

|

| Bonaparte au siège de Toulon en 1793 par Edouard DETAILLE |

Il est nommé, fin 1803, préfet maritime de la 6e région maritime, à Toulon, où il laisse le souvenir d'un bon administrateur. Début 1811, il prend le commandement en chef de l'escadre de la Méditerranée en tant que vice-amiral. La flotte est bloquée en rade par la grande escadre britannique aux ordres de l'amiral Lord Exmouth (Edward Pellew) jusqu'à la fin de l'Empire et il ne pourra envoyer occasionnellement en mission que quelques petites divisions, le plus souvent limitées à quelques frégates.

En octobre 1809, il se marie avec Marie Anne Barbe Victoire Lemaistre, fille d'un commissaire écrivain de la marine, et dont il adopte les deux enfants issus d'une union précédente. Ceux-ci feront une carrière dans la Marine royale. Il lui naît une fille.

Dans les premiers mois de 1812, Napoléon le fait venir à Paris pour, officiellement, participer à un conseil de guerre ; en fait l'Empereur fatigué de Denis Decrès veut sonder Émeriau comme possible successeur du ministre. Toutefois, probablement jugé trop indépendant et trop peu courtisan, il ne sera pas retenu et reprendra son commandement à Toulon en avril 1812 : Decrès a sauvé sa place.

En 1813, il est nommé inspecteur général des côtes de la Ligurie et dut déployer beaucoup d'habileté pour amener les Anglais à ne pas poursuivre une attaque à Toulon, alors qu'il n'y avait que 1 800 hommes contre 20 000.

À la chute de l'Empire, il négocia avec l'amiral Lord Exmouth pour obtenir un armistice et la libération de 4 000 prisonniers. Ainsi, la flotte de Toulon ne fut pas livrée, mais seulement désarmée.

Il garde son commandement lors de la Première Restauration et se voit attribuer la croix de Saint-Louis le 8 juin 1814.

Il est nommé Pair de France lors des Cent-Jours sans avoir le temps de siéger, mais cela est pris comme prétexte pour sa mise en retraite en 1816 par la Seconde Restauration. Malgré ses courriers et demandes d'audience, il resta en disgrâce, ayant pourtant offert de servir à la tête d'une escadre ou comme gouverneur de la Guadeloupe ou comme conseiller d'État. La Monarchie de Juillet le fit de nouveau Pair de France en 1831, mais il ne se mit guère en valeur.

Émeriau de Beauverger était franc-maçon, membre de quatre Loges : "la Mère Loge Écossaise" et "Paix et Parfaite Union" de Toulon, "L'Amitié à l'Épreuve" et "Les Amis Fidèles de Saint Napoléon" à Marseille.

Lors de l'expédition de Nicolas Baudin dans les mers australes de 1800 à 1803, on nomma Île Émeriau, ce qui fut reconnu comme un cap en 1821 et rebaptisé Emeriau Point sur la carte de l'Australie.

source :

Le Télégramme 2006

Bertrand Malvaux

Bertrand Malvaux