CORFOU 11 janvier 1916 Occupation par les troupes françaises

|

| Carte photo représentant 3 marins envoyée par Alfred à sa soeur Corfou 28-5-1916 le nom du bâtiment est illisible |

Athènes, 12 janvier. Les ministres des puissances alliées ont remis, hier, la note suivante au gouvernement hellénique :

Les gouvernements alliés ont chargé leurs représentants à Athènes d’exposer au gouvernement hellénique qu’ils considéraient comme un devoir de stricte humanité de transporter le plus tôt possible une partie de l’armée serbe sur un point voisin de la côte albanaise où elle se trouve actuellement, afin de sauver ces soldats héroïques de la famine et de la destruction.

Après une étude minutieuse des conditions dans lesquelles cette évacuation devant être réalisée, les gouvernements alliés ont reconnu que, seule, l’île de Corfou pourrait offrir les facilités nécessaires au point de vue de la santé des troupes serbes, de la rapidité et de la sécurité du transport, ainsi que des commodités de ravitaillement ; ils ont pensé que la Grèce ne saurait s’opposer au transfert à Corfou des Serbes, qui sont ses alliés, et qui ne feront qu’un bref séjour dans cette île, où la population les accueillera certainement avec la sympathie qui leur est due. Il ne s’agit à aucun degré d’une occupation, toutes garanties ont été données à ce sujet au gouvernement hellénique, aussi bien pour Corfou que pour les autres parties du territoire grec dont les troupes anglo-françaises ont dû se servir momentanément depuis le commencement de la guerre actuelle.

[Publiée le 13 janv. 1916]

Le débarquement des troupes françaises

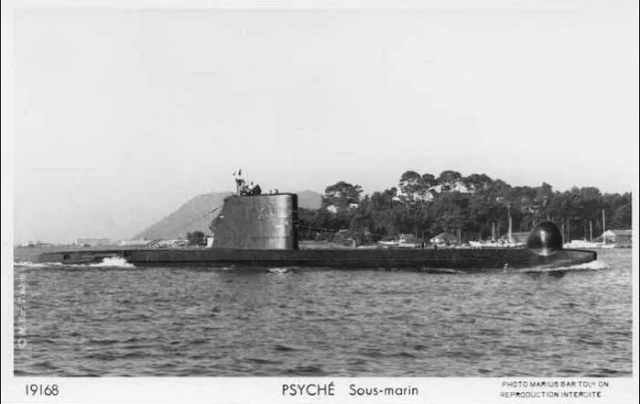

On ne se servit pas de transports. Tous les hommes, les canons, les mulets et les chevaux, tous les vivres et les fourrages furent embarqués sur des croiseurs français, qui partirent dimanche matin d’un certain port. Escortés par une flottille de contre-torpilleurs, les croiseurs se dirigèrent à la vitesse de neuf nœuds sur le cap Aspro, à l’extrémité méridionale de l’île, où ils arrivèrent très tard dans la soirée de lundi. Tous feux éteints et précédés des vigilants contre- torpilleurs, les croiseurs se glissèrent dans l’étroit canal qui sépare Corfou de la côte. Ce ne fut pas la partie la moins dangereuse du voyage, car le canal de Corfou a été longtemps infesté par les sous-marins ennemis, et quatre croiseurs chargés de troupes auraient été une belle proie pour les pirates de la mer.

A 2 heures du matin, les navires français entrèrent furtivement dans le port de Corfou et jetèrent l’ancre. Les canots chargés de soldats s’amarrèrent le long du quai, et la première compagnie de chasseurs alpins sauta à terre et s’établit sur le quai de la Marine, avant que Corfou endormi ait eu le temps de se rendre compte de ce qui se passait.

M. Bengui, consul de France, et M. Metis, vice-consul d’Italie, attendaient l’arrivée du détachement français. Les premières troupes débarquées, guidées par le consul, se dirigèrent vers un hôtel de la ville, où elles prirent au lit le principal espion allemand. Celui-ci, comme s’il sentait venir le danger, avait quitté sa demeure plus tôt dans la soirée et avait cherché asile dans un hôtel obscur, où les soldats français lui mirent la main au collet.

Immédiatement avant le débarquement, les consuls alliés informèrent officiellement le préfet de l’opération projetée. Mystérieusement, ce renseignement s’était répandu, car le représentant de l’Allemagne avait fui le consulat en costume de nuit et s’était réfugié dans une chaumière obscure. Sa cachette fut rapidement révélée aux alliés, mais, jusqu’à présent, ils ne se sont pas donné la peine de l’arrêter.

Le débarquement avait duré cinq heures.

[Daily Chronicle]

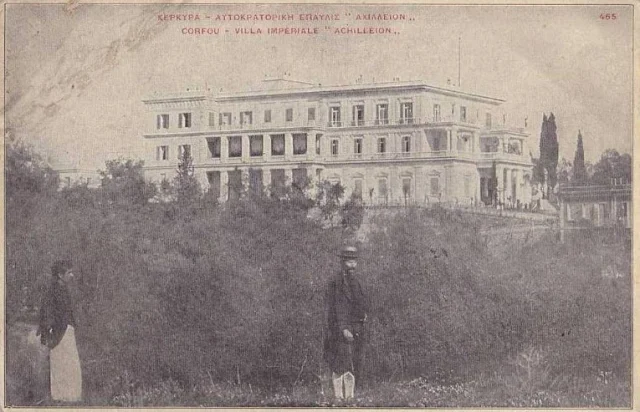

Prise de possession de la villa du Kaiser

La prise de l’Achilléion fut une opération qui vaut la peine d’être contée. Dès que les premières chaloupes arrivèrent sur le quai de Corfou, un lieutenant de vaisseau, accompagné de deux matelots torpilleurs mineurs et d’une douzaine d’Alpins, fut chargé d’aller en auto jusqu’à l’Achilléion et d’occuper la villa de l’empereur Guillaume, dont le petit port, assurait-on, était particulièrement accueillant aux sous-marins allemands. Trois autos franchirent rapidement les dix kilomètres et, vers 4h30 du matin, stoppèrent devant les grilles impériales.

Les ordres donnés étaient : Faites-vous ouvrir ; en cas de résistance, faites sauter la porte, saisissez gens et papiers, placez vos hommes, dans de bons postes, envoyez une auto pour prévenir, et attendez des renforts.

Le lieutenant dispose ses hommes, leur recommande de ne s’étonner de rien et de ne laisser sertir personne. Il se rend à la porte d’une maisonnette où loge l’intendant et voit une lumière filtrer. Se retournant vers ses hommes, il crie d’une voix de stentor : – Bataillon, halte !

Aussitôt, la lumière s’éteint. - Bon, se dit-il, nous sommes attendus.

Il heurte la porte et appelle : - Bontemps ! (c’est le nom du régisseur).

Un vieux bonhomme, tout tremblant et ému, apparaît à la fenêtre : – Que désirez-vous ?

- Ouvrez immédiatement !

Le vieux hésite. - Ouvrez, ou je fais sauter la porte.

Et le lieutenant fit jouer sa lampe électrique de poche.

Cinq minutes se passent ; enfin, la porte s’ouvre. Le lieutenant veut visiter.

- C’est impossible, dit Bontemps ; l’électricité ne marche pas et il fait nuit.

- Nous avons des lampes de poche, réplique l’officier. En avant !

La perquisition commence. D’ailleurs, le jour naît. Rien dans l’appartement de l’empereur, sauf des meubles de mauvais goût ; dans son cabinet de travail, une selle de cheval montée sur vis, faisant fonction de fauteuil de bureau.

La perquisition continue. Dans l’appartement du régisseur, on saisit des papiers et, dans un tiroir du bureau, des cartouches de revolver.

- Où est l’arme ? demande-t-on.

Le régisseur sort de son pantalon un revolver qui a la dimension d’un tromblon calabrais, et le livre. La visite des jardins et des dépendances se fait très minutieusement.

Un grand diable à casque à mèche, orné de lunettes qui ressemblent à des hublots, est amené par les Alpins, plus mort que vif. C’est le naturaliste !

Il se trouble, tremble comme une feuille et dit en gémissant : - Je demande la grâce de mourir sur place !

L’officier, souriant et magnanime, répond : – Cette grâce vous sera accordée.

Mais malgré les supplications du vieux qui ne cesse de dire : – J’ai des plantes très rares, très rares ; si vous me gardez, elles vont mourir, le lieutenant ne se laisse pas émouvoir par le botaniste, et l’envoie à Corfou.

Le jour est venu complètement. C’est l’heure d’arborer les couleurs. L’officier dépêche un matelot pour démonter une couronne impériale qui domine la hampe où flottait autrefois le pavillon des Hohenzollern et y hisse le drapeau français. L’homme grimpe et revient furieux : la couronne et la hampe ne font qu’un ; il faudrait tout jeter bas.

- Soit, fait l’officier. Provisoirement, nous profiterons de la hampe impériale pour faire flotter nos couleurs. Ce matin, dit-il en se tournant vers l’unique Alpin l’accompagnant – tous les autres étant en sentinelles, – vous ferez une hampe pour remplacer celle-ci.

On hisse les couleurs, avec toute la solennité que permet la maigre escorte de l’officier. Le matelot fait le salut, l’Alpin présente les armes et l’officier se découvre. Et soudain, des bois d’oliviers où serpente la route de Corfou, une grande clameur monte vers l’Achilléion.

C’est la compagnie d’Alpins chargée d’occuper la propriété de Guillaume II qui, arrivant en marche accélérée, a aperçu les trois couleurs flottant, à la brise matinale, sur le palais blanc de l’empereur.

Robert Vaucher

[Illustration, 19 févr. 1916]

Sources :

http://aufildesmotsetdelhistoire.unblog.fr/2014/01/20/le-11-janvier-1916-loccupation-de-corfou-par-les-francais/

[Publiée le 13 janv. 1916]

Le débarquement des troupes françaises

On ne se servit pas de transports. Tous les hommes, les canons, les mulets et les chevaux, tous les vivres et les fourrages furent embarqués sur des croiseurs français, qui partirent dimanche matin d’un certain port. Escortés par une flottille de contre-torpilleurs, les croiseurs se dirigèrent à la vitesse de neuf nœuds sur le cap Aspro, à l’extrémité méridionale de l’île, où ils arrivèrent très tard dans la soirée de lundi. Tous feux éteints et précédés des vigilants contre- torpilleurs, les croiseurs se glissèrent dans l’étroit canal qui sépare Corfou de la côte. Ce ne fut pas la partie la moins dangereuse du voyage, car le canal de Corfou a été longtemps infesté par les sous-marins ennemis, et quatre croiseurs chargés de troupes auraient été une belle proie pour les pirates de la mer.

A 2 heures du matin, les navires français entrèrent furtivement dans le port de Corfou et jetèrent l’ancre. Les canots chargés de soldats s’amarrèrent le long du quai, et la première compagnie de chasseurs alpins sauta à terre et s’établit sur le quai de la Marine, avant que Corfou endormi ait eu le temps de se rendre compte de ce qui se passait.

M. Bengui, consul de France, et M. Metis, vice-consul d’Italie, attendaient l’arrivée du détachement français. Les premières troupes débarquées, guidées par le consul, se dirigèrent vers un hôtel de la ville, où elles prirent au lit le principal espion allemand. Celui-ci, comme s’il sentait venir le danger, avait quitté sa demeure plus tôt dans la soirée et avait cherché asile dans un hôtel obscur, où les soldats français lui mirent la main au collet.

Immédiatement avant le débarquement, les consuls alliés informèrent officiellement le préfet de l’opération projetée. Mystérieusement, ce renseignement s’était répandu, car le représentant de l’Allemagne avait fui le consulat en costume de nuit et s’était réfugié dans une chaumière obscure. Sa cachette fut rapidement révélée aux alliés, mais, jusqu’à présent, ils ne se sont pas donné la peine de l’arrêter.

Le débarquement avait duré cinq heures.

[Daily Chronicle]

Prise de possession de la villa du Kaiser

La prise de l’Achilléion fut une opération qui vaut la peine d’être contée. Dès que les premières chaloupes arrivèrent sur le quai de Corfou, un lieutenant de vaisseau, accompagné de deux matelots torpilleurs mineurs et d’une douzaine d’Alpins, fut chargé d’aller en auto jusqu’à l’Achilléion et d’occuper la villa de l’empereur Guillaume, dont le petit port, assurait-on, était particulièrement accueillant aux sous-marins allemands. Trois autos franchirent rapidement les dix kilomètres et, vers 4h30 du matin, stoppèrent devant les grilles impériales.

Les ordres donnés étaient : Faites-vous ouvrir ; en cas de résistance, faites sauter la porte, saisissez gens et papiers, placez vos hommes, dans de bons postes, envoyez une auto pour prévenir, et attendez des renforts.

Le lieutenant dispose ses hommes, leur recommande de ne s’étonner de rien et de ne laisser sertir personne. Il se rend à la porte d’une maisonnette où loge l’intendant et voit une lumière filtrer. Se retournant vers ses hommes, il crie d’une voix de stentor : – Bataillon, halte !

Aussitôt, la lumière s’éteint. - Bon, se dit-il, nous sommes attendus.

Il heurte la porte et appelle : - Bontemps ! (c’est le nom du régisseur).

Un vieux bonhomme, tout tremblant et ému, apparaît à la fenêtre : – Que désirez-vous ?

- Ouvrez immédiatement !

Le vieux hésite. - Ouvrez, ou je fais sauter la porte.

Et le lieutenant fit jouer sa lampe électrique de poche.

Cinq minutes se passent ; enfin, la porte s’ouvre. Le lieutenant veut visiter.

- C’est impossible, dit Bontemps ; l’électricité ne marche pas et il fait nuit.

- Nous avons des lampes de poche, réplique l’officier. En avant !

La perquisition commence. D’ailleurs, le jour naît. Rien dans l’appartement de l’empereur, sauf des meubles de mauvais goût ; dans son cabinet de travail, une selle de cheval montée sur vis, faisant fonction de fauteuil de bureau.

La perquisition continue. Dans l’appartement du régisseur, on saisit des papiers et, dans un tiroir du bureau, des cartouches de revolver.

- Où est l’arme ? demande-t-on.

Le régisseur sort de son pantalon un revolver qui a la dimension d’un tromblon calabrais, et le livre. La visite des jardins et des dépendances se fait très minutieusement.

Un grand diable à casque à mèche, orné de lunettes qui ressemblent à des hublots, est amené par les Alpins, plus mort que vif. C’est le naturaliste !

Il se trouble, tremble comme une feuille et dit en gémissant : - Je demande la grâce de mourir sur place !

L’officier, souriant et magnanime, répond : – Cette grâce vous sera accordée.

Mais malgré les supplications du vieux qui ne cesse de dire : – J’ai des plantes très rares, très rares ; si vous me gardez, elles vont mourir, le lieutenant ne se laisse pas émouvoir par le botaniste, et l’envoie à Corfou.

Le jour est venu complètement. C’est l’heure d’arborer les couleurs. L’officier dépêche un matelot pour démonter une couronne impériale qui domine la hampe où flottait autrefois le pavillon des Hohenzollern et y hisse le drapeau français. L’homme grimpe et revient furieux : la couronne et la hampe ne font qu’un ; il faudrait tout jeter bas.

- Soit, fait l’officier. Provisoirement, nous profiterons de la hampe impériale pour faire flotter nos couleurs. Ce matin, dit-il en se tournant vers l’unique Alpin l’accompagnant – tous les autres étant en sentinelles, – vous ferez une hampe pour remplacer celle-ci.

On hisse les couleurs, avec toute la solennité que permet la maigre escorte de l’officier. Le matelot fait le salut, l’Alpin présente les armes et l’officier se découvre. Et soudain, des bois d’oliviers où serpente la route de Corfou, une grande clameur monte vers l’Achilléion.

C’est la compagnie d’Alpins chargée d’occuper la propriété de Guillaume II qui, arrivant en marche accélérée, a aperçu les trois couleurs flottant, à la brise matinale, sur le palais blanc de l’empereur.

Robert Vaucher

[Illustration, 19 févr. 1916]

L’ILLUSTRATION 3807 GUYNEMER/ ROME/ CORFOU/ TEXTE DE LOTI/ CAMEROUN/

19 février 1916 le tableau d’honneur de la guerre planche 157 à 160Page 169 le peuple de Rome au palais Farnèse dessinPage 170 le voyage des ministres français en Italie 2 photosPage 171 les grandes heuresPage 172 le prince assassiné Yousouf Yzeddin- texte de Pierre LotiPages 173/174 les Etats Unis et la guerrePage 175 A Corfou la rencontre d’un sous marin ennemi 1 photo/ l’occupation de l’Achilleion 1 photoPages 1761 à 79 l’occupation de Corfou par les alpins français 14 photosPages 180/181 6 photos des cotes 119 et 140Pages 182/183 au Maroc arrivée de la colonne Simon sur le plateau du camp d’Oued Amelil photoPages 184 à 188 la conquête du Cameroun 6 photos 2 cartesPages 189/190 portrait hors texte couleur du général GouraudPage 191 l’aviateur Guynemer sur son Nieuport de chasse photoPage 192 le cardinal Luçon archevêque de Reims dans sa cathédralePages 193/194 la guerre 80° semaine 1 cartePage 195 l’occupation de Karabouroun par les alliés 3 photos/ arrivée à Salonique d’un avion allemand capturé 1 photoPage 196 l’incendie de Bergen 2 photos/ prise d’un paquebot anglais par un corsaire allemand 2 photos

http://aufildesmotsetdelhistoire.unblog.fr/2014/01/20/le-11-janvier-1916-loccupation-de-corfou-par-les-francais/