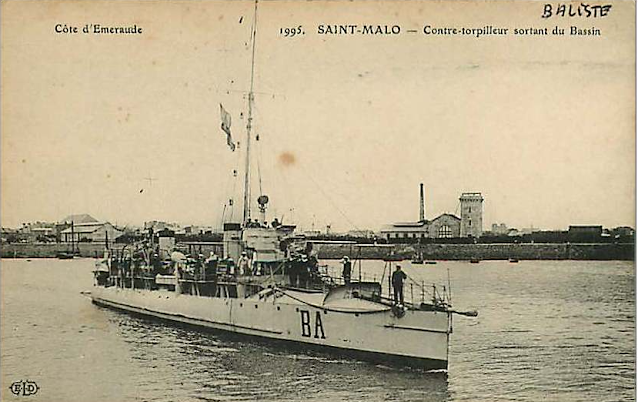

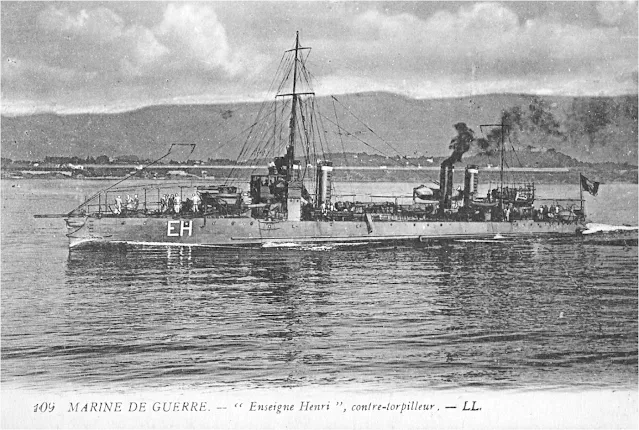

Torpilleur Enseigne Henry 1914-1918

L'ATHOS

Lancé le 25 juillet 1914 à Dunkerque, mais remorqué à St Nazaire pour y être terminé. Paquebot frère du PORTHOS , il est mis en service en novembre 1915. Après avoir servi quelques temps comme navire-hôpital, il est réquisitionné pour les services postaux, mais il ne naviguera qu'un peu plus d'un an.

Parti de Marseille pour Yokohama le 29 octobre 1916, il en repart le 26 décembre, embarquant à Hong Kong 950 coolies chinois, et à Djibouti 850 tirailleurs... Il n'arrivera jamais à Marseille.

Rapport sur le torpillage de l'Athos

Commandant,

Conformément aux ordres de Monsieur le Capitaine de frégate, commandant la Provence-IV, j’ai appareillé de Milo, le 16 février, à 5 h du matin, sous les ordres du commandant du Mameluck, pour me rendre à La Sude prendre avec lui l’escorte du paquebot Athos.

Fort frais de N. ¼ N.-E., mer grosse. A 12 h 20, je mouillai en rade de La Sude. Je quittai cette rade le même jour à 15 h, avec le Mameluck, pour aller prendre au large l’escorte de l’Athos. Ce bâtiment devait primitivement rentrer à La Sude vers 11 h du matin ; mais, retardé par le mauvais temps et abandonné pour cette raison par son escorte anglaise, il avait signalé son arrivée vers 16 h au large de l’entrée.

Je pris poste à bâbord de l’Athos, à 700 mètres, relevant sa passerelle à 10° sur l’arrière du travers. Je me tins à cette position jusqu’à la nuit. Je repris ce poste le lendemain matin au petit jour et le conservai jusqu’au moment où l’Athos fut torpillé.

Dès que nous eûmes franchi le canal de Cerigotto, la mer tomba et, le 17 dans la matinée, il faisait calme ; visibilité bonne.

Le 17, à 9 h 25, par 35°25 et 19°20 E. Greenwich, nous croisâmes par tribord, à 5 ou 6 milles par le travers, un quatre-mâts goélette dont la nationalité ne put être distinguée. Il me parut être un des voiliers américains que j’avais vus précédemment dans le port du Pirée. Je crois devoir vous signaler cette rencontre, bien que je ne pense pas qu’il y ait lieu d’établir une corrélation entre elle et le torpillage de l’Athos qui se produisit à 40 milles plus loin.

A 12 h 40, il commença à se mâter et, à 12 h 41, il s’enfonçait verticalement et disparaissait.

A 12 h 44, j’amenai mes deux berthons sur le bord de la zone des épaves.

A 12 h 48, je stoppai au milieu des embarcations et des radeaux et manoeuvrai pour ramasser du bord les gens qui se trouvaient à l’eau, en presque totalité des sénégalais et des chinois. Il n’étaient d’ailleurs pas en très grand nombre et furent très rapidement ramassés directement du bord dans la région où je me trouvais, ou recueillis par les embarcations que je renvoyais au fur et à mesure, une fois déchargées. J’estime que vers 13 h 05, il n’y avait plus personne dans l’eau.

J’avais complété les armements de quelques embarcations de l’Athos avec le personnel que j’avais disponible, c’est-à-dire le quart de chauffeurs et de mécaniciens non de service, sous la direction du 1er Maître mécanicien. Mr l’Enseigne de vaisseau de 2e classe de Verdelhan des Molles, sur la brillante conduite duquel j’aurai à revenir, avait pris place dans un berthon afin de transmettre mes ordres aux embarcations et de les diriger.

A 13 h 20, je mis en marche et fis route sur un sillage qui m’avait été signalé. Je tirai trois coups de canon, obus A.

A 13 h 25, je stoppai de nouveau au milieu des embarcations.

A 13 h 32, ayant environ 600 personnes à bord (614 après pointage à l’arrivée) et ne pouvant plus en prendre d’autres, je décidai de protéger les opérations du Mameluck qui avait encore quelques radeaux non déchargés près de lui, et remis en marche. Je commençai en même temps à mettre un peu d’ordre à bord et à répartir le personnel entre les postes, appartements, machines, chaufferies et soutes à charbon.

Je communiquai avec le Mameluck et il fut décidé que nous prendrions chacun la moitié des embarcations à la remorque. Je revins à 13 h 48 près des embarcations, stoppai près d’elles et leur donnai l’ordre de se grouper et de se prendre mutuellement à la remorque. Puis j’allai explorer la zone des épaves jusqu’au point origine et m’assurai qu’il n’y avait aucun survivant oublié.

A 14 h 07, je pris cinq embarcations à la remorque et mis en route à 3 nœuds ; mais les remorques cassèrent successivement et les points d’attache cédèrent. Il fallut après plusieurs tentatives renoncer à tout remorquage. Le commandant du Mameluck, qui s’était trouvé aux prises avec les mêmes difficultés, m’informa alors que nous restions à garder les embarcations jusqu’à l’arrivée de la Baliste et de la Moqueuse qui avaient annoncé leur ralliement.

Nous restâmes croiser Nord-Sud près des embarcations jusqu’à l’arrivée de la Baliste, vers 20 h 30.

A 22 h, la Moqueuse rallia. Je lui donnai ordre de m’accoster afin d’opérer le transbordement d’une partie de mon personnel. J’estimai en effet, puisque la Moqueuse était là, qu’il était plus prudent d’évacuer environ 200 hommes. Toutes les apparences semblaient présager un changement de temps, le baromètre baissait légèrement, la brise passait à l’O.-S.-O. et l’horizon était chargé dans l’Ouest. J’étais en outre à 210 milles de La Valette.

La Moqueuse m’accosta à 22 h 35 et me quitta à 22 h 48, ayant près de 255 survivants.

Je fis route aussitôt à 15 nœuds 5 sur La Valette où j’arrivai le 18 à 12 h 47.

De l’enquête forcément un peu sommaire à laquelle j’ai pu procéder, il semble résulter que la torpille, lancée à 1000 ou 1200 mètres, a frappé sous une inclinaison d’environ 45° sur l’arrière du travers. S’il en est bien ainsi, en admettant 35 nœuds comme vitesse de la torpille, celle-ci aurait été lancée à 450 mètres environ sur l’arrière de l’Enseigne-Henry. Son sillage n’a été vu par personne à mon bord. Je n’ai à aucun moment vu le sous-marin. J’ai ouvert le feu, par acquis de conscience, sur un sillage problématique. Je n’ai pas jugé devoir lancer de grenades au hasard, étant donné mon très faible approvisionnement de ces engins ; je n’en possède en effet que quatre, nombre réglementaire, deux simples et deux jumelées. J’ai estimé devoir les garder pour le cas où j’apercevrais, ne fût-ce qu’un instant, le périscope ou un sillage certain.

De l’enquête forcément un peu sommaire à laquelle j’ai pu procéder, il semble résulter que la torpille, lancée à 1000 ou 1200 mètres, a frappé sous une inclinaison d’environ 45° sur l’arrière du travers. S’il en est bien ainsi, en admettant 35 nœuds comme vitesse de la torpille, celle-ci aurait été lancée à 450 mètres environ sur l’arrière de l’Enseigne-Henry. Son sillage n’a été vu par personne à mon bord. Je n’ai à aucun moment vu le sous-marin. J’ai ouvert le feu, par acquis de conscience, sur un sillage problématique. Je n’ai pas jugé devoir lancer de grenades au hasard, étant donné mon très faible approvisionnement de ces engins ; je n’en possède en effet que quatre, nombre réglementaire, deux simples et deux jumelées. J’ai estimé devoir les garder pour le cas où j’apercevrais, ne fût-ce qu’un instant, le périscope ou un sillage certain.J’avais pu recueillir à bord de l’Enseigne-Henry :

- Femmes…………………………………......................... 20

- Enfants……………………………………......................... 6

- Femmes de chambre………………………..................2

- Passagers civils……………………………...................18

- Marins de l’Etat permissionnaires……..............22

- Officiers de l’Athos…………………………..................5

- Officiers et adjudants…………………….................17

- Militaires européens……………………….................24

- Equipage de l’Athos……………………….................35

- Boys annamites……………………………...................11

- Tirailleurs sénégalais……………………................132

- Chinois……………………………………….......................39

- Blessés………………………………………......................28

-----

359

+ Transbordés sur la Moqueuse 255

-----

Total : 614

Mon second, Mr l’Enseigne de vaisseau de 2e classe Hue, m’ayant demandé de faire sortir les couleurs, cette cérémonie fut l’occasion d’une manifestation qui, après les heures dramatiques de la journée, fut émotionnante et non sans grandeur : tous les survivants, debout sur le pont et découverts, saluèrent le pavillon de trois cris de « Vive la France ! » et de trois hourras.

Je vais en terminant, Commandant, rendre hommage au calme, au sang-froid, à l’entrain et à l’absolu dévouement dont tous, officiers et équipage de l’Enseigne-Henry, ont fait preuve au cours de ces tragiques évènements.

Signé : Marcel Traub.

sources:

https://forum.pages14-18.com/viewtopic.php?t=43396

Messageries Maritimes