Mission Peau 1923 1924 Kerguelen

Etienne Peau travaille au Muséum du Havre. Mais les liens qu’il peut développer, à l’occasion de missions ou d’organisation d’expositions, avec les différents ministres et les autorités scientifiques françaises, ne semblent pas très bien perçus par l’Administration locale (Le Havre) ni par ses collègues. Est-ce une jalousie mal contrôlée qui fera « oublier » à M. Cailliatte, président de la Société des Amis de l’Institut Océanographique, de citer Étienne Peau dans le comité d’organisation du VIII e Congrès des pêches maritimes de Boulogne?

Nous ne pouvons l’affirmer mais la chose est possible, car le même rapporteur mentionne, en revanche et avec beaucoup d’éloges, la participation du vice-président, Gaston Lefèvre, au comité de ce même congrès.

La position administrative - fort inconfortable à la longue - qu’Étienne Peau occupe au sein de l’équipe du Muséum du Havre, ne paraît finalement guère enviable. Le climat de défiance qui s’instaure progressivement entre l’un des agents travaillant au Muséum et Étienne Peau, puis entre ce dernier et la classe politique dirigeante, explique mieux pourquoi les autorités municipales lui accordant, en octobre 1923, de partir aux îles Kerguelen, le font, en lui donnant congé et sous réserve qu’il signe une décharge dégageant la Ville de toute responsabilité. Étienne Peau, devant l’intérêt scientifique de la mission, accepte mais, par cette mesure, il se voit privé de toute aide si un accident lui arrive durant son expédition.

LA MISSION AUX KERGUELEN

L’aventure débute le 21 janvier 1923 lorsque René Bossière, en tant qu’administrateur délégué de la Compagnie générale des îles Kerguelen, Saint-Paul et Amsterdam, sollicite, par écrit, une audience auprès de Léon Meyer, maire du Havre, en présence du docteur Loir et d’Étienne Peau . C’est au cours de cet entretien que René Bossière fait part d’une mission aux Kerguelen pour laquelle il avait pressenti Étienne Peau. Et il présente l’expédition comme un avantage pour le Muséum de telle sorte que le maire du Havre accepte la proposition. Les conditions de départ d’Étienne Peau, dont les clauses sont dictées par l’Administration municipale, seront très sévères

Une mission scientifique officielle.

Peau obtient du professeur Alfred Lacroix que cette mission devienne une expédition officielle, subventionnée par le Ministère de la Marine Marchande. Cette prise en charge des frais par l’État n’est qu’une conséquence directe de la volonté de Raymond Poincaré, ministre des Affaires étrangères, de commissionner Étienne Peau afin qu’il puisse affirmer les droits de souveraineté de la France sur l’archipel Crozet. C’est donc, simultanément, en tant que Commissaire du Gouvernement de la République, pour les Crozet, puis comme scientifique pour Kerguelen, sur recommandation des frères Bossière, que Peau doit s’embarquer pour les mers australes. Devant la double tâche à accomplir par Peau, il n’est donc pas faux de parler d’une mission officielle gouvernementale jusqu’à Crozet.

Insister sur le caractère privé de l’expédition pour la longue escale à Kerguelen, comme le font Janichon et de Marliave est contestable du fait du subventionnement ministériel et de la caution scientifique apportée, depuis Paris, par le Muséum national d’histoire naturelle. Étienne Peau est, par ailleurs, reconnu comme « géologue prospecteur » dans une publication de ce même Muséum sur les Kerguelen

Sous le patronage de la Société de Géographie Commerciale, de la Ligue Coloniale et de la Société des Amis de l’Institut Océanographique, M. Etienne Peau, le distingué conservateur-adjoint du Muséum du Havre, fit une conférence sur son voyage d’études aux îles de Kerguelen, accompagnée de projections de vues et d’un film cinématographique du plus haut intérêt. Nos concitoyens n’ont pas oublié que M. Etienne Peau fut chargé, l’an dernier, par le Muséum National de Paris, ainsi que par la Société des îles de Kerguelen, Saint-Paul et Amsterdanm, de diverses missions dans l’archipel de Kerguelen, a rapporté de son séjour dans cette lointaine colonie française, d’intéressantes observations et une documentation photographique très précise. On a pu également admirer, depuis près de quatre mois, la magnifique collection d’échantillons de la faune et de la flore- de Kerguelen, que M. Etienne Peau a exposée dans notre Muséum. Notre éminent concitoyen fit d’abord l’historique de la découverte de cet archipel, situé au Sud de l’Océan Indien, à égale distance entre le Cap de Bonne-Espérance ét l’Océanie, découverte qui fut faite, en 1772, par le navigateur français Yves de Kerguélen-Trémarec, alors à la recherche d’un continent qu’il croyait trouver dans ces parages. Puis de fort jolies vues panoramiques de l’île furent projetées sur l’écran, accompagnées des commentaires détaillés de M. Etienne Peau, que nous allons résumer.

L’archipel comprend plusieurs centaines d’îlots et rochers, mais l’île principale, appelée île Kerguélen ou de la Désolation, a 300,000 hectares de superficie et peut être comparée à la Corse. Comme les îles océaniennes, elle est de formation volcanique, constituée de basaltes. Ses côtes, extraordinairement découpées, sont comparables à celles de la Norvège, en ce qu’elles forment de nombreux fjords. Le climat n’est pas très froid, mais il sévit un vent formidable qui, faisant le tour du Monde suivant la zone antarctique, balaie presque continuellement l’archipel. Au plus fort de l’été, le thermomètre accuse 38° au soleil, mais en hiver il ne descend pas à plus de 8° au-dessous de zéro. Cependant, de nombreux monts et pics sont couverts de neiges et de glaces perpétuelles. Le plus haut, le Mont Ross, cache les 1.960 mètres de sa cîme farouche dans des nuages presqu’aussi continuels. Dans un cadre magnifique et pittoresque, vit une faune riche de diversité ; auprès des phoques et éléphants de mer dont la graisse fournit la plus belle ressource de l’île, évoluent de superbes albatros, des chionis, qui sont les seuls oiseaux de l’île, aux pattes non palmées, charmants oiseaux peu farouches ; des manchots papous et royaux, en très grand nombre, des pétrels damiers aux aîles noires et blanches, de grands oiseaux de proie dénommés skuas, des mouettes, etc.

Par contre dans l’intérieur de l'île surtout au Nord, ce n’est généralement qu'un désert cahotique, sans végétation, où ne s'aventurent aucun oiseau et où aucun animal ne semble vivre... Dans le Sud, où le vent est plus clément, règne une végétation luxuriante, arrosée par de nombreux cours d'eau coupés par des chutes et des cascades magnifiques l’une d’elles a 900 mètres de profondeur. La principale végétation est constituée par une herbe à fleur rouge, nommée acœna, qui constitue un excellent pâturage pour l’élevage des animaux de boucherie et dont les fleurs, torrifiées, donnent un thé excellent et l’une similitude parfaite avec le thé ordinaire.

M. Etienne Peau estime que l’élevage du mouton réussira parfaitement à Kerguelen, et que nous avons là une ressource magnifique dont il faut tirer parti sans retard. Le distingué conférencier parle également de la grande ressource actuelle de l’île, l’industrie de l’huile de phoque, qui est encore susceptible de se développer grandement. La Factorerie Française, établie en 1899, au lieu dit « Port-Jeanne-d’Arc », par notre concitoyen, M. Bossière, occupe 180 personnes des nationalités les plus diverses, à tuer et dépouiller les phoques, dont la graisse fera de l’huile, à son tour transformée en glycérine et margarine.

Entre autres ressources, on découvre au niveau du sol des traces de houille qui permettent tous les espoirs. Le film que M. Etienne Peau présenta hier soir, constitue la première bande cinématographique « tournée » aux îles Kerguélen, et les Havrais en ont eu la primeur. Il retrace d’abord les escales de M. Peau à son voyage d’aller. On sait que M. Etienne Peau parti du Havre le 6 octobre 1923, en compagnie de son fils, s’embarqua à Barry, sur le bateau-citerne Oural, qui allait chercher de l’huile à Kerguélen. Le navire traversa l’Océan, passant au large des îles Canaries, du Cap Vert, de Sainte-Hélène et de l’Ascension, et fit escale au Cap de Bonne-Espérance. De là, en 16 jours, en passant près des îles Crozet, découvertes en 1772, par le capitaine français Marion. L’Oural atteignit Port-Jeanne-d’Arc. En plus de jolies vues panoramiques, le film nous montra la chasse aux phoques, chasse peu dangereuse d’ailleurs, car on tue ces bêtes à coup de fusil sur le rivage. L’on vit aussi de très curieuses scènes de la vie des manchots, singuliers « volatiles », dont les ailes atrophiées ne peuvent servir que de nageoires, excellentes d’ailleurs. Et, après que M. Etienne Peau nous eut montré tout l’avantage qu’il y aurait à coloniser cette terre, dont l’air est excessivement salubre, le film se termina par ces lignes qui résument toute la conférence de notre distingué concitoyen : « Kerguélen est une colonie française trop peu connue — ou méconnue — riche de ressources, séjour rêvé du touriste et de l’artiste. »

Le Petit Havre 6 décembre 1924

Philatéliste (il est propriétaire au Havre d'une boutique de philatélie), il prend soin d’envoyer plusieurs courriers au cours de son périple, qui sont des raretés qui intéressent les collectionneurs.

Sa mission a un retentissement certain. Son rapport est déposé aux archives du Ministère des Colonies et il prononce une série de conférences dont une en présence du maréchal Foch. Il publie également le compte-rendu de son voyage dans la presse spécialisée.

Il dénonce les massacres inconsidérés d’éléphants de mer et d’otaries à fourrure commis par les Norvégiens sous-traitants des frères Bossière ainsi que ceux complètement gratuits des oiseaux, pourtant, comme il l’écrit lui-même, "le plus bel ornement de ces îles lointaines". Son indignation provoque un réveil des consciences et en conséquence, en décembre 1924, le Congrès international pour la protection de la faune sauvage élabore une proposition appelant à la création d’un parc national aux Kerguelen. C’est chose faite dès 1925.

La réussite de son expédition lui vaut d’être promu officier de l’instruction publique (Palmes Académiques) et il est fait chevalier de l’Étoile d’Anjouan au titre de Madagascar, dont Kerguelen dépend à l’époque.

Il finit cependant par être contraint de démissionner de son poste de conservateur adjoint en 1927, ce qui le plonge dans de sérieux soucis financiers. Malgré ses sollicitations, il n’obtient plus de missions scientifiques.

Bulletin trimestriel de la société géologique de Normandie et des amis du muséum du Havre tome 85 1998

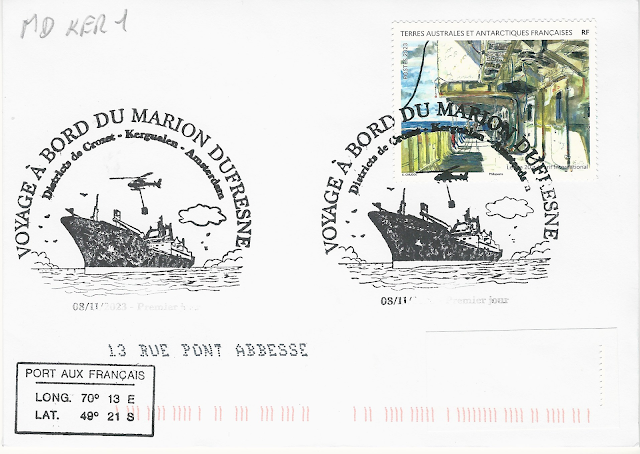

Consciente de l’attrait de cette résidence en territoires isolés, l’administration supérieure a souhaité relancer les résidences artistiques sous une forme renouvelée, en proposant un partenariat « art & culture » à l’artiste Gorg One, déjà sensibilisé aux enjeux de ces territoires hors du commun.

Consciente de l’attrait de cette résidence en territoires isolés, l’administration supérieure a souhaité relancer les résidences artistiques sous une forme renouvelée, en proposant un partenariat « art & culture » à l’artiste Gorg One, déjà sensibilisé aux enjeux de ces territoires hors du commun. L’artiste envisage cette performance comme une opportunité de fusionner son style unique avec les réflexions suscitées par son voyage à bord du Marion Dufresne. Cette œuvre sera réalisée dans la continuité des œuvres réalisées dans les territoires.

L’artiste envisage cette performance comme une opportunité de fusionner son style unique avec les réflexions suscitées par son voyage à bord du Marion Dufresne. Cette œuvre sera réalisée dans la continuité des œuvres réalisées dans les territoires.