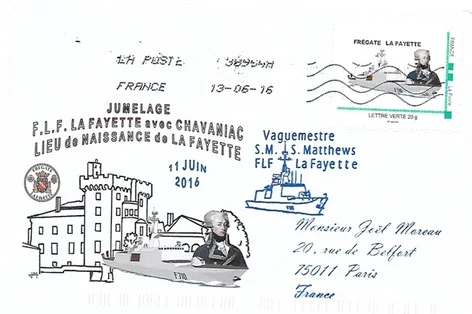

BREST 2e dépôt

|

| Georges Leygues visitant la cuisine du 2e dépôt |

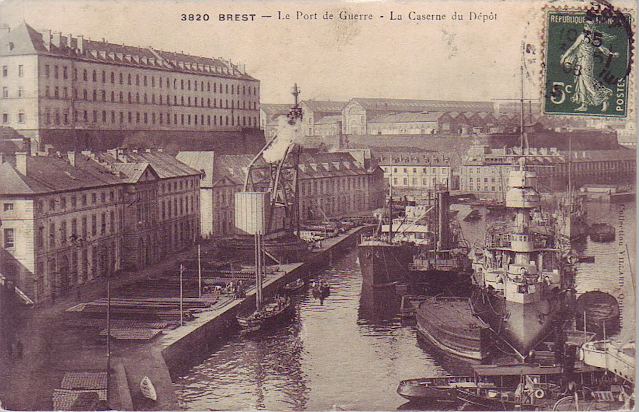

"L’arsenal de Brest, créé en 1631 par Richelieu, est devenu au 19e siècle un gigantesque complexe militaro-industriel niché au cœur de la ville, le long des rives de la Penfeld, qui illustre la mainmise de l’État sur le territoire breton. À Brest, la véritable richesse est la construction navale due au savoir-faire des ouvriers et des maître-charpentiers. La mise en œuvre adéquate des processus d’approvisionnement – notamment en poudre à canon, bois, fer, chanvre (pour la corderie), pierres de taille et chaux (pour les fortifications) – était aussi un apport d’importance. L’histoire des sciences et techniques dans le domaine maritime et militaire, la marine étant bel et bien une arme moderne, se confond avec l’histoire de la ville et le développement de l’arsenal. Pour Seignelay, fils aîné de Jean-Baptiste Colbert et futur secrétaire d’État à la Marine, l’arsenal de Brest c’est avant tout « les grands et larges quais, la régularité des bâtiments construits dans toute cette étendue et le nombre de cinquante gros vaisseaux de guerre ». Au 18e siècle, l’architecture des bâtiments de l’arsenal de Choquet de Lindu n’est-elle pas avant tout française ? Pour Émile Souvestre dans son Voyage dans le Finistère, de 1835, « Ce qui vous saisit à l’aspect de cette grande ligne de bâtiments, c’est une expression de force et de puissance ».

La décision de création du bureau fut communiquée par la même dépêche ministérielle du 2 mars 1917 relative à l’ouverture d’un bureau naval secondaire dans l’enceinte de l’arsenal de Toulon. Les conditions locales étaient cependant différentes puisqu’il n’existait pas, sur la côte Atlantique, d’organisation semblable aux Postes Navales en Méditerranée. Il fallut donc imaginer dès cette date, non un bureau naval, mais un bureau civil dépendant de la Direction Départementale des Postes du Finistère. Il se posa aussi un problème de locaux et le préfet maritime proposa d’installer le bureau dans un baraquement, comme c’était déjà le cas pour un bureau de poste américain.

Les négociations financières et administratives entre le ministère de la marine d’une part et celui du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes d’autre part, s’enlisèrent pendant plus d’un an. La décision de création effective ne survint que le 24 avril 1918, il y était bien précisé que, comme à Toulon, il s’agissait d’un bureau de plein exercice.

L'arsenal de Brest est isolé de la ville par un mur de sûreté, plusieurs portes permettent d'y accéder : du nord au sud, porte de l'Arrière-Garde, porte de Kervallon, porte de la Brasserie, porte du Carpon, porte de la Corderie, porte Tourville, porte Jean Bart, porte Caffarelli, porte Surcouf, porte de la Grande Rivière et la porte des Quatre Pompes.

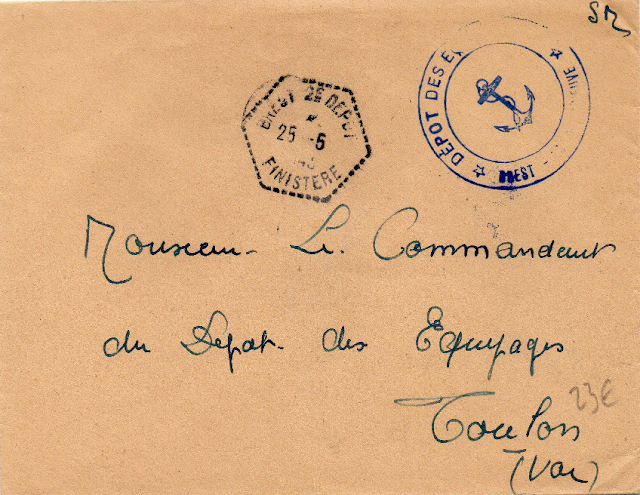

Les dépôts des équipages de la flotte sont des lieux de transit où sont casernés les marins en attente d'un embarquement, d'une affectation etc .... Les dépôts des équipages hébergent également des centres de formation de la marine.

Les circonscriptions des arrondissements maritimes sont fixées par les dispositions du décret du 15 février 1882 : cinq arrondissements eux-mêmes divisés en sous-arrondissement et quartier puis en syndicat auxquels il faut ajouter un sixième arrondissement algéro-tunisien non numéroté comprenant deux sous-arrondissements : Bizerte et Alger. 1 er dépôt de la Flotte : Cherbourg 2 e dépôt de la Flotte : Brest 3 e dépôt de la Flotte : Lorient 4 e dépôt de la Flotte : Rochefort 5 e dépôt de la Flotte : Toulon L’organisation de la Marine, fixée par les décrets des 18 décembre 1909 et 29 septembre 1913, est identique dans chacun des arrondissements

Jusqu'à la moitié du XVIII e siècle, les matelots en attente d'embarquement étaient logés chez les hôtesses où ils prenaient également leurs repas. C'est Maurepas, secrétaire d'État à la Marine, qui imagina l'adoption de l'idée de la construction d'un lieu propre à l'organisation de la vie des équipages».

«Après avoir levé rapidement un simple hangar, un édifice pour recevoir les hommes fut bâti. L'endroit choisi concerna la rive droite de la Penfeld, le plateau de « Milin-Avel» (moulin à vent) acquis par la Marine aux descendants de la famille Le Gac de l'Armorique. C'est Choquet de Lindu qui édifia en 1766-67, en ce lieu, deux bâtiments en équerre long chacun de plus de 100 m dominant la Penfeld et son port.

Elle abrita pendant sa construction, suite à l'échec catastrophique de la colonisation de la Guyane sous Choiseul, une partie des colons échappés de cette désastreuse expédition (1763). De ce fait, cette caserne de marins prit le nom de «Cayenne» qu'elle garda longtemps dans la tradition orale.

Rapidement insuffisants, ces bâtiments durent être rehaussés entre 1842 et 1845 et le nom officiel de cette caserne devint le «deuxième dépôt des équipages de la flotte».

A la fois lieu de passage, d'attente et de tri, le deuxième dépôt logeait en permanence 3.200 marins. Des milliers d'appelés y ont fait leurs classes, des milliers de matelots y ont attendu une nouvelle affectation. Deux fois par an, les nouvelles recrues y arrivaient en civil pour y être transformées très vite en matelots de troisième classe; ainsi amarinés, ils étaient dirigés vers l'une des nombreuses spécialités offertes par la Marine».

«L'aubette de la rue Jean-Bart franchie, tout ce petit monde se retrouvait grouillant dans les rues de Recouvrance. Tout ce quartier vivait au rythme du deuxième dépôt, des entrées et des sorties de ces marins aux pompons rouges, nostalgie de la mémoire. Cette caserne détruite comme beaucoup d'autres lieux en 1944, a laissé la place à de nouveaux bâtiments, le «centre de vie» où les marins de passage sont aujourd'hui logés mais en nombre bien inférieur et ils ne portent plus l'uniforme. Une partie de la grande cour a été aménagée en square. Seule une rue pérennisait ce nom de «caserne des marins» le long des grilles de l'Arsenal. Mais en mars 1997, la ville finissait les travaux de démolition de l'îlot de vieux immeubles séparant cette voie de la rue du Quartier-Maître-Bondon. C'est maintenant un parking. Ce fut un bol d'air pour les riverains, mais c'est encore un pan d'histoire qui a disparu».

Demandée dès 1935 par l’autorité maritime, la réouverture du bureau d’arsenal de Brest eut lieu le 16 avril 1937, la préfecture maritime ayant fortement insisté pour que celle-ci se fît avant le début des grandes manœuvres navales prévues pour cette époque.

Le nouveau bureau fonctionna comme son prédécesseur : implantation dans l’arsenal pour le service exclusif de la marine, rattachement à Brest principal et mêmes activités, personnel mixte rémunéré par la Marine. Il cessa de fonctionner le 2 septembre 1939 date à laquelle locaux et bureaux furent affectés au nouveau bureau de Brest Naval créé dans le cadre de la Poste Navale de temps de guerre.

Ce bureau utilisa un TàD différent des précédents, mais portant la même inscription que l’un d’eux, libellée BREST – ARSENAL / FINISTERE, et deux griffes horizontales.

Le premier aout, ils atteignent le feu de Bishop Rock au large des îles Scilly à une vingtaine de nautiques des côtes de Cornouaille. C’est complètement hébétés par ces deux mois en mer que nos amis entrent dans le Port- Sainte-Marie.

Le premier aout, ils atteignent le feu de Bishop Rock au large des îles Scilly à une vingtaine de nautiques des côtes de Cornouaille. C’est complètement hébétés par ces deux mois en mer que nos amis entrent dans le Port- Sainte-Marie.