Pierre Messmer est né le 20 mars 1916 à Vincennes, son père était industriel.

Après des études secondaires aux lycées Charlemagne et Louis-le-Grand, Bachelier en 1933, il est breveté de l'Ecole nationale de la France d'Outre-mer (1934-1937), docteur en droit (1938) et diplômé de l'Ecole des langues orientales.

Elève administrateur des colonies, EOR à Saint-Cyr, Pierre Messmer effectue son service militaire de 1937 à 1939 au 12e Régiment de tirailleurs sénégalais (12e RTS).

Au moment de la déclaration de guerre, il est maintenu sous les drapeaux, au 12e RTS, comme sous-lieutenant.

Il effectue un stage d'observateur en avion à Tours et est replié dans le Puy de Dôme, à quelques kilomètres de la base d'Aulnat, lorsque, entendant, le 17 juin 1940, le discours du maréchal Pétain à la radio, il décide immédiatement, avec le lieutenant Jean Simon, de tout faire pour continuer le combat.

Tous deux prennent la direction du sud de la France et, au moyen d'une moto puis en auto-stop, arrivent à Marseille, d'où ils parviennent, grâce à la complicité du commandant de marine marchande Vuillemin, à se faire embarquer comme hommes d'équipage à bord d'un cargo italien, le Capo Olmo, qui se prépare à partir en convoi pour l'Afrique du Nord.

Au cours du voyage, le commandant Vuillemin, Pierre Messmer et Jean Simon, avec quelques camarades embarqués clandestinement mais contre l'avis des officiers du bord, déroutent le Capo Olmo vers Gibraltar après avoir convaincu l'équipage.

Le bâtiment rallie ensuite Liverpool, le 17 juillet 1940, apportant à la France libre, outre une trentaine de volontaires, une précieuse cargaison de matières premières et d'avions Glenn Martin en pièces détachées dont la vente permettra de payer les frais de fonctionnement de la France Libre pendant près de trois mois.

Pierre Messmer s'engage alors dans les Forces françaises libres et est affecté, à sa demande, à la 13e Demi-brigade de Légion étrangère (13e DBLE). Chef de section à la 3e compagnie commandée par Jacques de Lamaze, il participe aux opérations de Dakar et du Gabon entre septembre et novembre 1940.

Il se distingue ensuite lors de la campagne d'Erythrée où, sa section étant déjà fortement éprouvée, il s'empare, dans la nuit du 13 au 14 mars 1941, des pentes du Sud du Grand Willy. De nouveau, le 8 avril, à Massaoua, il enlève à la mitraillette et à la grenade, par une habile manoeuvre, deux fortins ennemis puissamment armés, capturant trois officiers et 70 marins.

Deux fois cité, il est décoré de la Croix de la Libération par le général de Gaulle au camp de Qastina en Palestine à l'issue de la campagne d'Erythrée, le 26 mai 1941. Il combat ensuite lors de la douloureuse campagne de Syrie comme commandant de la 3e compagnie.

En septembre 1941, Pierre Messmer est promu capitaine.

Au sein de la 1ère Brigade française libre commandée par le général Koenig, la 13e DBLE participe ensuite à la campagne de Libye et à la défense de Bir-Hakeim. Au cours du siège de Bir-Hakeim, Pierre Messmer qui commande une compagnie du 3e Bataillon de Légion, relève dans des conditions difficiles et au contact de l'ennemi, une autre compagnie particulièrement éprouvée. Il parvient ainsi à maintenir, malgré de furieux assauts ennemis, l'intégrité de la position.

Au cours de la bataille d'El Alamein, dans la nuit du 23 au 24 octobre 1942, il entraîne sa compagnie à l'assaut de la position solidement défendue de Nag-rala, infligeant de lourdes pertes à l'ennemi. Par la suite, son activité suit toutes les campagnes de son unité.

Au cours de la bataille d'El Alamein, dans la nuit du 23 au 24 octobre 1942, il entraîne sa compagnie à l'assaut de la position solidement défendue de Nag-rala, infligeant de lourdes pertes à l'ennemi. Par la suite, son activité suit toutes les campagnes de son unité.

En juillet 1943, après la campagne de Tunisie, Pierre Messmer est envoyé en mission aux Antilles où règne une agitation militaire et civile importante.

De retour en Angleterre en octobre 1943, le capitaine Messmer suit un stage parachutiste dans le but d'être envoyé en France mais finalement, en janvier 1944, il est affecté, à Londres, à l'Etat-major du général Koenig, nommé commandant en chef des Forces françaises en Angleterre et des Forces françaises de l'Intérieur.

Le capitaine Messmer débarque en août 1944 en Normandie ; il dirige vers Paris le convoi de l'Etat-major et entre dans la capitale, dont Koenig a été nommé gouverneur militaire, le 25 août en même temps que la 2e DB.

En janvier 1945, promu commandant, il est envoyé à Calcutta pour y créer une Mission militaire de liaison administrative en qualité de commissaire de la République par intérim.

Parachuté le 25 août 1945 au Tonkin pour y créer une nouvelle mission, il est fait prisonnier par le Viet-Minh. Après deux mois de captivité, il s'évade dans des conditions particulièrement difficiles et rejoint les forces françaises.

Secrétaire général du comité interministériel de l'Indochine en 1946, il est ensuite directeur de cabinet d'Emile Bollaert, haut-commissaire en Indochine.

|

|

Il redevient ensuite administrateur en chef de la France d'Outre-mer en 1950, puis gouverneur de Mauritanie (1952) et de Côte d'Ivoire (1954-1956).

Haut-commissaire de la République au Cameroun en 1956-1958, puis Haut-commissaire et gouverneur général en AEF puis en AOF en 1958 et 1959, Pierre Messmer est ministre des Armées de 1960 à 1969, ministre d'Etat chargé des DOM-TOM (1971-1972) et Premier ministre de juillet 1972 au mois de mai 1974.

Pierre Messmer est également député UDR puis RPR de Moselle (1968-1988), conseiller régional (1968-1992) et président du Conseil régional de Lorraine, conseiller général de Moselle (mars 1970-mars 1982) et maire de Sarrebourg pendant 18 ans (1971-1989).

Il préside le groupe RPR à l'Assemblée nationale de 1986 à 1988.

Pierre Messmer est par ailleurs membre de l'Académie des sciences d'Outre-mer depuis 1976 et membre, depuis 1988, de l'Académie des sciences morales et politiques avant d'en devenir le secrétaire perpétuel (1995-1998). Il est également Chancelier de l'Institut de France (1998-2005) puis chancelier honoraire.

Par ailleurs président de l'Institut Charles de Gaulle (1992-1995) puis de la Fondation Charles de Gaulle (1995-1998), Pierre Messmer est élu, le 25 mars 1999, à l'Académie française au fauteuil de Maurice Schumann.

En octobre 2001, Pierre Messmer succède au général d'armée Jean Simon à la présidence de la Fondation de la France libre.

Par décret du Président de la République du 6 juin 2006, Pierre Messmer est nommé Chancelier de l'Ordre de la Libération en remplacement du général d'armée Alain de Boissieu décédé.

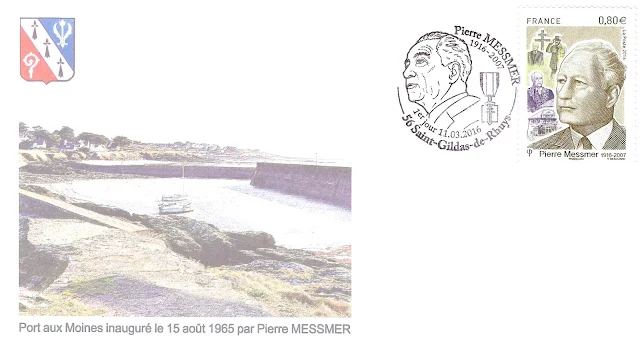

Pierre Messmer est décédé le 29 août 2007 à l'Hôpital du Val-de-Grâce à Paris. Il est inhumé à Saint-Gildas de Rhuys dans le Morbihan.

• Grand Croix de la Légion d'Honneur

• Compagnon de la Libération - décret du 23 juin 1941

• Croix de Guerre 39/45 (6 citations)

• Médaille de la Résistance

• Médaille des Evadés

• Médaille Coloniale avec agrafes "AFL", "Erythrée" - "Lybie" - "Bir-Hakeim", "Tunisie 42-43", "Extrême-Orient"

• Médaille Commémorative 39/45

• Officier de l'American Legion

• Commandeur du Nichan Iftikhar (Tunisie)

• Commandeur de l'Ordre Royal du Cambodge

Sources : Ordre national de la libération

http://www.ouest-france.fr/bretagne/vannes-56000/saint-gildas-de-rhuys-un-timbre-leffigie-de-pierre-messmer-4073430

Merci à Stéphane Chabot