LA MARINE FRANÇAISE EN DEUILL'abordage du Bison par le Georges Leygues a fait dix-huit victimes

LES CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT

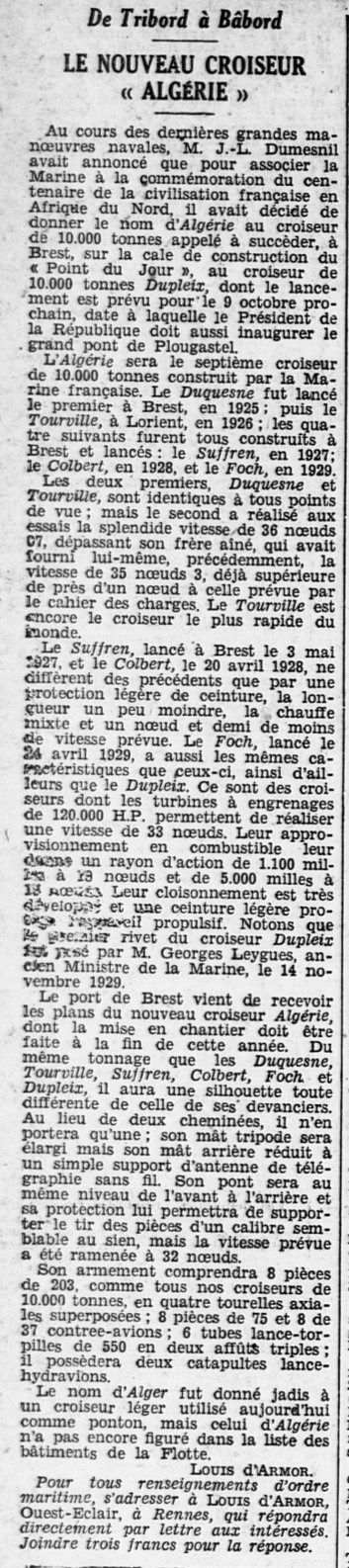

Ce qui reste de l'avant du « Bison », sectionné juste à hauteur de la cloison étanche de la passerelle

L'abordage du contre torpilleur « Bison » par le croiseur « GeorgesLeygues » que « L'Ouest-Eclair » relatait hier a malheureusement des conséquences plus graves que celles qui avaient été tout d'abord annoncées. Aux trois morts s'ajoutent 15 disparus dont le sort ne laisse aucun espoir. Sur la liste funèbre de ces 18 victimes, nous relevons les noms de nombreux marins appartenant à la région de l'Ouest qui, une fois de plus, paye un lourd tribut à la défense maritime.e

« L'Ouest-Eclair" s'incline devant la douleur des familles éprouvées par ce deuil et leur exprime ses condoléances émues.

Paris, 9 février. Le Ministère de la Marine communique les noms des quinze disparus : Jean Pascoèt, second-maître mécanicien, de Guissény (Finistère); Henri Boucon, quartier-maitre canonnier, d'Heyrieux (Isére); Marcel Lanque, matelot canonnier. de Boulogne-sur-Seine; Ernest Sonnette, matelot sans spécialité, d'Etaples (Pas-de-Calais): Jean Simon, matelot gabier, de l'ile de Batz: François Caous. matelot timonier, de Ploubazlanec: Marcel Caruan maitre timonier de Djerda (Tunisien), Armand Sauvage, matelot boulanger, de Saint-Malo, Marie-Françols Boulic. matelot sans spécialité, de Plougastel-Daoulas, Raymond Gérard, quartier-maitre mécanicien, d'Olizy-sur-Chiers (Meuse), Marcel Prigent, matelot canonnier. ancien pupille de l'Assistance Publique de Quimper, Yves Baron, quartier-maître fusilier, de Plounévcz-Lochrist (Finistère); Marcel Cazcau. quartier-maitre cuisinier, Saint Pierre au-Pott (Seine-Inférieure);

Courteaux, matelot canonnier, et Daouben. matelot gabier.

Ajoutons à ce communiqué que le matelot Courteaux, 506 C 35, était venu récemment du 2e dépôt en exécution de l'ordre 142 E.M.A.B. escadre du 25 janvier, et que le matelot Daouben, embarqué sur l'Alcyon, était en subsistance sur le Bison.

Les obsèques auront lieu samedi à Lorient

Nous recevons de la Marine le communiqué suivant

Les obsèques solennelles des victimes de l'accident du Bison auront lieu à Lorient. le samedi 11 février, en présence du vice-amiral Darlan, chef d'Etat-Major général de la Marine, représentant M. le Ministre de la Marine.

La levée des corps se fera place d'Armes. 10 heures. Un service religieux sera célébré en l'église Saint-Louis. En se rendant à la gare, le cortège s'arrêtera devant le monument aux Morts pour y déposer une couronne offerte par le ministre de la Marine à la mémoire de tous les disparus.

Le Vice Amiral, commandant la Marine. invite la population de Lorient à se joindre au deuil de la Marine pour honorer ceux qui sont morts à con service.

LE TRAGIQUE ABORDAGE DU BISON Le contre-torpilleur amputé a été remorqué, hier matin, dans le port de Lorient

Lorient, le 9 février (de notre rédaction, par téléphone)

Il faut remonter à l'année 1902 pour retrouver l'équivalent d'un drame de la mer aussi tragique dans le sens des abordages que celui qui s'est produit le 7 février 1939. dans les eaux finistériennes.

Le cuirassé Brennus coupait en deux au cours de manœuvres navales, en Méditerranée, la Framée, commandée par l'héroïque lieutenant de vaisseau de Mauduit du Plessis, de Lanester, près Lorient, qui refusait la bouée qu'on lui tendait pour la passer à un quartier-maître, alors que lui, préférait s'engloutir avec son bâtiment.

Ce matin nous avons assisté à un événement maritime qui compte parmi les plus' poignants, l'arrivée dans les eaux lorientaises du contre-torpilleur Bison, qui depuis plus de 30 heures, admirablement soutenu par les courageux équipages des remorqueurs de Lorient et de Brest, naviguait dans les circonstances les plus difficiles à une toute petite allure.

Comme je vous le signalais hier, on craignait, d'ailleurs, pour le sort du bâtiment car le temps avait singulièrement fraichi mercredi soir. Des rafales s'élevaient dans le sud-ouest et toute la nuit le vent soufflait à allure de tempête. Quand ce matin au petit jour le convoi apparut aux atterrages de Groix, on pouvait dire, selon le vieux dicton maritime Qui voit Groix, voit sa joie.

A Lorient, sur les quais du port de pêche, la foule attend l'entrée du convoi remorqué

Et le bâtiment s'engagea vers 9 h. 30, dans les passes de Port-Louis et de Lorient, la marche contrariée par les forts courants du jusant. Sur les plages de Larmor, de Kernevel et surtout sur les quais au port de pêche, une foule énorme stationnait, silencieuse et émue.

Lorsque le Bison passa devant les chalutiers à vapeur, on entendit des bruits de sirène qui, par trois fois, saluaient le valeureux bâtiment amputé de tout son avant.

Spectacle tragique et impressionnant. car à ce moment tous songeaient au plus profond du coeur à ces braves officiers mariniers et matelots, engloutis avec l'étrave du navire dans les eaux de Penmarc'h. Il était 10 h. 30, quand le Bison, après une manœuvre impeccable des remorqueurs pénétra dans le port militaire, à l'estacade, la jetée était noire de monde.

|

| Matelots de l'équipage du Bison |

Tous commentaient avec émotion l'affreux accident. A bord du croiseur Condé, le bâtiment des célèbres fusiliers-marins et sur tous les navires amarrés, le long des quais de l'Arsenal. les équipages étaient à la bande. Les sonneries de clairon saluaient le pavillon du Bison qui flottait à l'arrière et la marque du contre-amiral Donval. commandant la 2e flottille de torpilleurs, cependant que la garde -présentait les armes.

Le tragique bilan

Le vice-amiral de Penfentenyo saluait le Bison dès son arrivée au quai des Roumains et montait à bord. En- Sn, le bâtiment prenait son amarrage, le long du Vaudreuil et de la vieille Melpomène. On apprenait à ce moment que le bilan de la catastrophe était le suivant trois morts et quinze disparus.

A propos de morts, signalons et rectifions au sujet du cadavre d'un second maître qui a été débarqué du Bison à midi C'est celui du second maître Léon Georges, de Saint-Pierre Quilbignon, qu'une mauvaise interprétation, par la Marine d'un télégramme officier, situait sur le Georges-Leygues, comme nous l'avons annoncé hier et qui aurait été débarqué à Brest à l'arrivée du bâtiment. II y a actuellement cinq blessés, très légèrement d'ailleurs, à notre Hôpital Maritime, tous sont du Bison le lieutenant de vaisseau d'Estienne, légèrement blessé à la main le second maître radio Rampi, contusions sérieuses au cuir chevelu. Ce dernier l'a échappé belle, il a failli être écrasé, alors qu'il était dans son hamac le matelot timonier Hillion, brûlures légères quartier-maitre mécanicien Dejou, commotion et contusions diverses.

D'autre part. l'enseigne de vaisseau Roger, du sous-marin Junon, a été blessé à son bord, mais rien de commun avec l'accident du Bison. Le vice-amiral Gensoul, commandant en chef l'escadre de l'Atlantique, arrivé à Lorient, à bord d'un hydravion de la base de Brest, à midi, s'est rendu aussitôt après déjeuner à bord du Bison où il a constaté la nature des avaries du bâtiment; puis à l'hôpital maritime où il a salué les corps des trois victimes.

On a regagné Brest par la route.

Des cadavres restent-ils à bord ? Le bruit avait couru dans l'après-midi, qu'il y aurait peut-être encore des cadavres. On parlait de deux, aperçus par les scaphandriers dans les tôles tordues situées dans la partie immergée de l'avant du bâtiment. Cela est possible, nous a-t-on dit, mais il ne pourrait s'agir en tout cas que de marins portés parmi les disparus.

Le contre-torpilleur Bison ne rentrera que demain matin au bassin n* 3 où il fera l'objet d'une visite minutieuse.

Une commission d'enquête a été désignée et fonctionne déjà, sous la direction du contre-amiral Moreau, de l'escadre de l'Atlantique.

Cet officier général a entendu déjà. ou va entendre à Lorient divers témoins parmi l'état-major, les officiers mariniers et l'équipage du « Bison ». L'enquête sera tout aussi importante et peut-être même davantage, à bord du Georges Leygues qui est, ne l'oublions pas, le croiseur abordeur.

Des bâtiments sur les lieux de la catastrophe

Des remorqueurs sont partis de Lorient sur les lieux de l'accident avec des officiers de la marine. Ils sont chargés de procéder sur place à la reconstitution de la position qu'occupaient les unités de l'escadre dans la soirée tragique de mardi.

L'ARRIVÉE

DU « GEORGES-LEYGUES » AU PORT DE BREST BREST. 9 février. (De notre rédaction). Le croiseur Georges Leygues. battant pavillon du contre-amiral Godfroy, commandant la 4e division de croiseurs, est arrivé à Brest par ses propres moyens, ce matin, à 5 h. 30, et il s'est amarré au coffre B. en rade-abri. Il transportait 84 hommes, officiers mariniers, quartiersmaitres et matelots du Bisoa, qui avaient été recueillis à son bord. Après avoir déjeuné, vers 7 h. 30, les 84 rescapés, dont quelques-uns avaient été légèrement contusionnés, ont pris passage à bord de la canonière Aber-Benoit qui les a conduits à bord du cuirassé Provence, en disponibilité, armé au fond de l'Arsenal. En arrivant sur ce bàtiment, ces hommes ont été restaurés à nouveau, habillés et équipés de neuf.

Les avaries du « Georges- Leygues »

Les avaries subies par le GeorgesLeygues semblent légères et ne sont guère apparentes. Il a eu cependant quelques tôles abimées à l'avant et quelques membrures déformées. De petites rentrées d'eau s'étaient déclarées aussitôt après l'abordage.

L'ancre tribord a été arrachée. Le croiseur dewa passer en cale sèche pour y subit des réparations et une visite complète. Il est probable qu'il sera conduit samedi dans le bassin n° 8 à Laninon.

Le croiseur a recueilli une pièce au « bison et son armement Des tôles du Bison étaient demeurées accrochées à bâbord avant du croiseur à peu de distance de son étrave. D'autre part. à l'extrémité de la plage avant était amoncelé un tas de ferraille provenant également du Bison. On pouvait reconnaitre parmi les tôles et les débris divers, la cabine de gonométrie et la pièce n° 2 de 138 m/m du contre-torpilleur avec son masque ae protection.

Un membre de l'équipage du Georges Leygues, que nous avons pu joindre dans l'après-midi, nous a déclare que le croiseur, en abordant le Bison à tribord avant, à hauteur de la pièce no 2, avait, de son étrave, littéralement coupé en deux le contre-torpilleur et cueilli au passage, sur sa plage avant, la pièce n° 2 du Bison et son armement composé de 15 hommes qui se trouvaient au poste de combat. Ceux-ci, avant d'avoir eu le temps de réaliser ce qui leur arrivait, s'étaient trouvés sur le pont du Georges Leygues.

Au moment de l'abordage, le pont du croiseur s'était, en effet, présenté à la hauteur de la plate-forme de la pièce du Bison. Tous ses hommes étaient miraculeusement indemnes.

De bonne heure ce matin la direction du port de Brest a envoyé le ponton-mâture Atlas pour décharger, sur un chaland, la pièce de 138 m/m et toute la ferraille provenant du Bison, qui se trouvait sur le Georges Leygues.

Ce chaland a été ensuite remorqué dans l'arsenal où il est arrivé à 17 heures.

Les circonstances de l'abordage

Voici, d'après les renseignements qui nous ont été fournis par l'EtatMajor de l'Escadre de l'Atlantique, les circonstances dans lesquelles s'est produit l'abordage.

Mardi soir, à 15 milles dans le Sud-Est de Penmarch, la 21 flottille de torpilleurs conduite par le contre-torpilleur Bison portant la marque du contre-amiral Donval, se livrait à un exercice d'attaque de nuit, tous feux masqués, contre la 4e division de croiseurs conduite par le Georges Leygues portant la marque du contre-amiral Godfroy.

Les trois croiseurs se trouvaient en ligne de file et le Georges Leygues était suivi du Montcalm et de la Gloire lorsqu'à 19 h. 20 ce fut au tour du Bison d'attaquer.

Le contre-torpilleur devait normalement passer à bâbord du Georges Leygues.

On manque de renseignements précis sur la visibilité qu'il y avait ce moment. Cependant, il est permis de penser qu'elle devait être suffisante pour effectuer l'exercice, puisque celui-ci ne fut pas décommandé. Mais il est possible que la visibilité ait été dissymétrique, c'est-à-dire différente pour les attaquants et les attaqués. comme cela arrive assez souvent en mer.

La commission d'enquête aura à élucider ce point important pour déterminer les responsabilités de la catastrophe.

Le Georges-Leygues n'aperçut le Bison qu'au moment où celui-ci se trouvait à environ 1.000 mètres de lui. Le contre-torpilleur avait une route qui était convergente avec celle du croiseur, c'est-à-dire que sa route était incitée d'une trentaine de degrés sur celle du Georges-Leygues.

Le croiseur vint aussitôt en grand de 25 à 30° sur sa droite et battit en arrière en même temps qu'il allumait tous ses feux de position et de route. Le Bison alluma également ses feux.

La ligne de croiseurs marchait à une vitesse moyenne de 15 nœuds et le contre-torpilleur devait avoir une vitesse analogue.

On n'est pas encore exactement fixé, à Brest sur la manœuvre que de son côté, le Bison (a effectué) pour éviter l'abordage.

Celui-ci se produisit presque Instantanément. Le Georges-Leygues heurta le Bison à tribord avant, à hauteur du poste des seconds-maîtres, sur l'avant de la passerelle, et sectionna l'avant du contre-torpilleur, comme un rasoir couperait une pomme.

Les opérations de sauvetage

Si le Georges-Leygues n'avait pas manœuvré à temps, la catastrophe eut été encore beaucoup plus grave, car le Bison aurait été atteint en son milieu. La manœuvre du croiseur a donc été efficace. L'avant du contre-torpilleur, complètement détaché du reste du bâtiment, devait flotter environ une heure et demie, car, en raison de l'exercice de combat, toutes les cloisons étanches avaient été fermées au préalable. Cette partie du Bison commença par chavirer, puis se coucha sur bâbord et en arrière.

Le Georges-Leygues mit immédiatement toutes ses embarcations à la mer qu'elle éclaira de ses projecteurs. Tous les bâtiments qui participaient à l'exercice arrivèrent également peu après sur les lieux et coopérèrent aux opérations de sauvetage. Dix-huit hommes qui se trouvaient encore dans l'avant du Bison, devenu épave, appelaient au secours et ils furent tous recueillis dans les embarcations.

Celles-ci étaient commandées par des officiers et armées par des hommes qui s'étaient offerts volontairement. La mer était assez mauvaise et le sauvetage ne se fit pas sans de très grosses difficultés. Tous les gradés et matelots de l'armement de la pièce n° 1 qui se trouvaient sur le pont du Bison furent précipités à la mer et la plupart d'entre eux disparurent. Ce sont. notamment les quartiers-maitres Gazeau et Boucon, et les matelots Lauque, Sonnette, Sauvage, Boulic et Prigent. Les trois tués et les autres disparus, notamment les mécaniciens, se trouvaient à l'intérieur du bâtiment dans le poste, à l'endroit où pénétra l'étrave du croiseur. On cite le cas d'un malheureux second maitre dont le corps fut littéralement coupé en deux et qui se trouvait dans un hamac au moment de l'accident.

L'équipage du Georges-Leygues conserva tout son calme. Quant à celui du Bison il fut remarquable de sangfroid et tout se passa dans l'ordre le plus parfait.

Un des corps demeura sur le contret-orpilleur, tandis que les deux autres étaient embarqués sur le Montcalm. D'autre part, le Georges-Leygues prit 84 rescapés. les autres membres de l'équipage étant répartis entre le Montcalm, le Foudroyant et le Bordelais.

L'équipage comprenait au total 201 hommes et 18 officiers. Le bilan des victimes fut long à établir, en raison de la dispersion de l'équipage sur les différents bàtiments. Le contre-amiral Donval et son EtatMajor, le capitaine de frégate Herbout et les officiers du Bison demeurèrent à bord du contre-torpilleur avec 32 hommes volontaires, qui étaient nécessaires pour assurer la sécurité du bâtiment, tenir les feux allumés et étancher les voies d'eau

Tandis que la partie avant du Bison coulait, par 100 mètres de fond, le Georges-Leygues prenait en remorque, par l'arrière ce qui restait du contretorpilleur.

Le remorquage fut extrêmement difficile, car les tôles tordues et déchiquetées faisaient, à l'avant du Bison, effet de gouvernail, et le bâtiment faisait des embardées. La remorque se rompit à trois reprises, et elle fut chaque fois rétablie par le Georges-Leygues qui devait être relevé mercredi matin par le remorqueur Hippopotame, de la direction du port de Brest.

A ce moment, le convoi se trouvait à proximité des Glénans. Il reprit sa route vers Lorient à la vitesse de un noeud et demi à deux nœuds, escorté par le Itonteaim. On craignit beau-

coup que le Bison, privé de son avait n'arrlvAt pas jusqu'au port.

La commission d'enquête

Les membres de la commission d'enquête ont quitté Brest, par le train de midi 24, pour Lorient. Le vice-amiral Gensoul, commandant en chef l'escadre de l'Atlantique, rentré de Lorient mercredi soir, s'est rendu ce matin à bord du Georges-Leygues, en rade de Brest, où ij a vu le contre-amiral Godfroy et le capitaine de vaisseau Perot, commandant le croiseur. Il a quitté Brest à 11 heures, en avion, pour Lorient. Les blessés à l'hôpital maritime de Brest

La liste des blessés admis à l'Hôpital maritime de Brest s'établissait comme suit, ce soir, à 17 heures

Second maître infirmier Rio contusion du poignet droit, plaies au talon gauche hospitalisé salle 15.

Quartier-maitre canonnier Joseph Kervoal plaies à la face quartiermaître chauffeur Aristide Courbe contusions lombaires tous deux hospitalisés salle 5.

quartier-maître radio Jean Le Gall plaie au cuir chevelu quartier-maitre électricien Pierre Troadec contusion au genou gauche; tous deux hospitalisés salle 11.