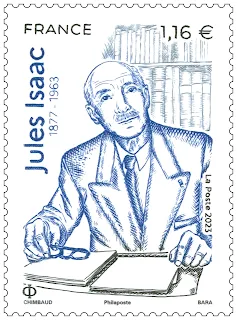

Jules Isaac agrégé d'histoire - manuel Malet Isaac Rennes

Professeur agrégé d’histoire, auteur des fameux manuels scolaires, les Malet-Isaac, inspecteur général de l’Instruction publique, Jules Isaac plaça toute sa vie au service de la formation de la jeunesse, de la recherche de la vérité, de la paix et de la réconciliation.

Issu d’une famille israélite d’Alsace-Lorraine, il naquit à Rennes en 1877, au hasard de la carrière d’un père militaire. Élevé dans le culte de la patrie et de la République, il était « français jusqu’à la moelle des os ».

Compagnon de Charles Péguy, engagé pour défendre le capitaine Dreyfus au nom de la justice, il combattit dans les tranchées et, à l’issue de la guerre, il oeuvra pour la réconciliation franco-allemande.

Chassé de l’enseignement par le régime de Vichy, il devint un paria. Il réorienta alors ses travaux vers la recherche des racines de l’antisémitisme.

|

| Arbeit Macht Frei Auschwitz photo JM Bergougniou |

Malgré la disparition de son épouse Laure et de sa fille Juliette dans l’enfer d’Auschwitz, il trouva le courage d’ouvrir un dialogue avec le monde chrétien fondé sur la connaissance historique de la naissance du christianisme en rappelant la judéité de Jésus et en démontrant l’inanité des accusations portées depuis des siècles contre les juifs. Il publia son grand livre Jésus et Israël en 1948, en même temps qu’il fondait l’Amitié judéo-chrétienne de France.

Abel Bonnard, ministre de l’éducation nationale sous Pétain, écrivait pas, dans l’hebdomadaire Gringoire, en novembre 1942, qu’« il n’était pas admissible que l’histoire de France soit enseignée aux jeunes Français par un Isaac » ?

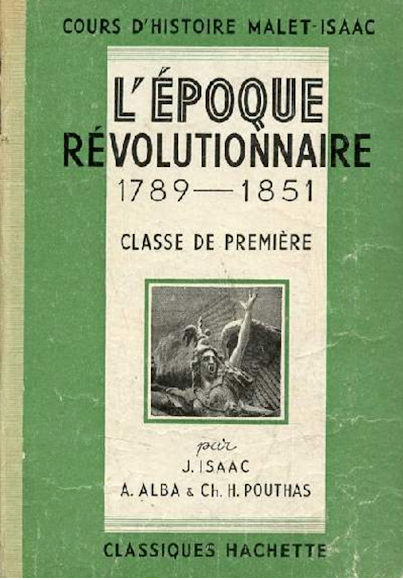

Pour des générations d’élèves du secondaire le « Malet-Isaac » a été la bible de l’enseignement de l’histoire. Présentée comme un monument pédagogique élaboré par un duo inspiré, la série de manuels scolaires signée Albert Malet et Jules Isaac n’a pourtant rien d’une création commune.

D’abord parce que les deux auteurs crédités de cet exceptionnel succès ne sont pas vraiment de la même génération – l’un est né en mai 1864, l’autre en novembre 1877 – mais surtout parce qu’ils ont fort peu travaillé ensemble.

Quand la Grande Guerre éclate, tous deux partent au front, Malet s’engageant malgré son âge avancé. Il tombe au combat en Artois en septembre 1915. Isaac, blessé à Verdun, réchappe du carnage. Et se pense légitime pour reprendre la charge de Malet chez Hachette.Désormais l’histoire s’enseigne en continu de la sixième à la terminale. Le découpage de Malet ne convient plus. Tout est à reprendre, et c’est une totale refonte qu’engage Isaac. Toutefois, il n’en est crédité qu’en partie, le nom de Malet restant en vue, sur les contrats comme sur les couvertures alors que la formule du manuel qui va triompher pendant plus de quarante ans est l’œuvre du seul Jules Isaac. Hachette avance un souci de continuité qui masque mal celui de ne pas afficher un nom si « biblique », pour ne pas dire juif, quand le succès de la série se joue aussi dans les écoles catholiques.

Et toujours une large place à l’illustration, dont les légendes gagnent en efficacité. Le Malet-Isaac défend clairement un idéal « républicain, laïque, de centre gauche ». A lire le manuel, on voit qu’il évite le patriotisme exacerbé qui conduit au nationalisme agressif puisque Isaac y dénonce « les effets déformants de l’optique nationale ». Peut-on rêver catéchisme plus pacifiste quand on écrit l’Histoire sans la moindre référence à Dieu et qu’on proclame : « La vérité historique n’a pas de patrie, ne porte pas d’écharpe tricolore » ?

Et toujours une large place à l’illustration, dont les légendes gagnent en efficacité. Le Malet-Isaac défend clairement un idéal « républicain, laïque, de centre gauche ». A lire le manuel, on voit qu’il évite le patriotisme exacerbé qui conduit au nationalisme agressif puisque Isaac y dénonce « les effets déformants de l’optique nationale ». Peut-on rêver catéchisme plus pacifiste quand on écrit l’Histoire sans la moindre référence à Dieu et qu’on proclame : « La vérité historique n’a pas de patrie, ne porte pas d’écharpe tricolore » ?

https://www.lecarredencre.fr/timbre/jules-isaac-1877-1963/

https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/07/14/pourquoi-le-malet-isaac-ne-fut-redige-que-par-isaac_5331378_3232.html