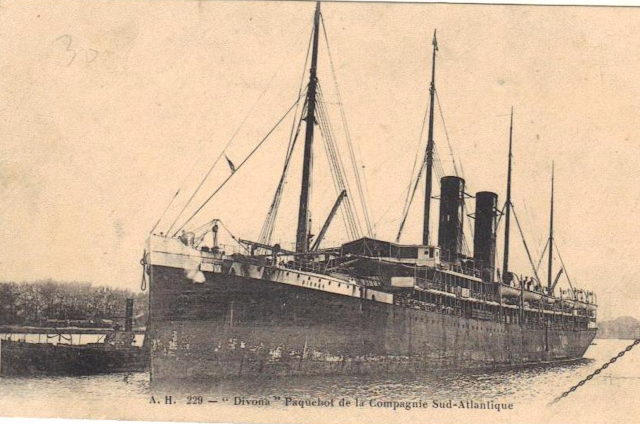

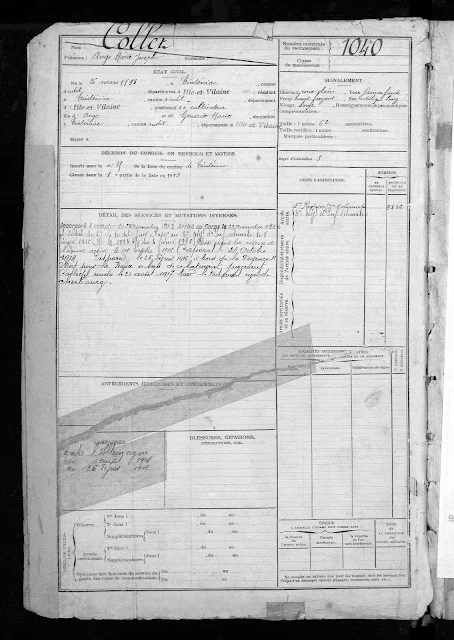

Navire hôpital Sphinx guerre 1914 1918 Salonique Toulon Saint Nazaire

Lancé le 12 mars 1914 aux Chantiers de la Loire à St Nazaire.

Remis le 25 septembre 1915 à la Marine Nationale pour servir de navire-hôpital de 940 lits, rôle qu'il joue pendant toute la guerre.

En 1918, reconverti en paquebot civil, il assure le service d'Alexandrie jusqu'à la mise en service du CHAMPOLLION et du MARIETTE PACHA.

Passe ensuite sur la ligne circulaire de Méditerranée du Nord, avec quelques voyages vers l'Extrême Orient, jusqu'en 1932.

A cette date, il est reconverti pour la chauffe au mazout, grâce aux chaudières presque neuves de l'AMAZONE (II), qui vient d'être démoli à La Seyne.

A partir de 1933, il passe sur l'Extrême Orient.

En 1939, il est à nouveau converti en navire-hôpital de 637 lits. Sert d'hôpital flottant à Scapa Flow et en Norvège, puis à Oran en juillet 40.

En Septembre 1940, il embarque à Liverpool les blessés français de la Campagne des Flandres et de Narvik, et les rapatrie à Marseille, puis en 1941, participe au rapatriement des malades et blessés de Syrie entre Beyrouth et Marseille. Désarmé fin 1941 à Marseille, l'équipage est débarqué en mai 1943. Il est alors conduit à Gênes, et rebaptisé SUBIACO, il finira dans un bombardement américain le 5 janvier 1944.

En Septembre 1940, il embarque à Liverpool les blessés français de la Campagne des Flandres et de Narvik, et les rapatrie à Marseille, puis en 1941, participe au rapatriement des malades et blessés de Syrie entre Beyrouth et Marseille. Désarmé fin 1941 à Marseille, l'équipage est débarqué en mai 1943. Il est alors conduit à Gênes, et rebaptisé SUBIACO, il finira dans un bombardement américain le 5 janvier 1944.

Aux Dardanelles

Ces derniers (les navires hôpitaux) mouillaient très près de la côte, à la sortie de la presqu'île au cap Helles, des barges, avec malades et blessés, venaient de la plage où un hôpital de campagne de l'Armée de Terre était installé. Elles se mettaient à couple du navire-hôpital et les malades sur brancard étaient rapidement montés. Les interventions chirurgicales urgentes commençaient aussitôt. Lorsque le navire avait fait son plein de blessés et malades (environ 500 hommes), il appareillait pour la métropole (Toulon surtout ou Marseille), en passant quelques fois par Moudros pour prendre les malades ou blessés légers qui y avaient été transportés par des petits cargos.

Les soins nécessaires étaient évidemment continués à bord pendant le voyage qui durait 4 ou 5 jours. À l'arrivée à Toulon, malades et blessés étaient rapidement transportés vers toutes les structures hospitalières de Toulon. Parmi ces navires-hôpitaux, citons le Bien-Hoa, le Doukala, le Canada dont on a vu le rôle pour les rescapés du cuirassé Bouvet, le Charles Roux, le Duguay-Trouin, le Vinh-Long et le Shamrock.

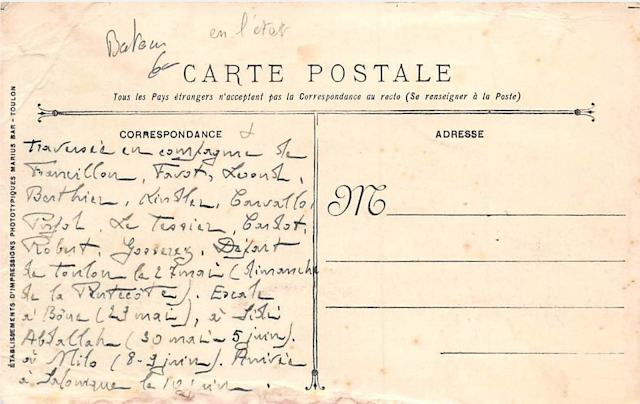

A bord d'un

Saint-Nazaire, 30 octobre 1915

Quelques jours avant le départ de Saint-Nazaire du paquebot « Sphinx », le 20 septembre, au cours d'une visite amicale que nous faisions à M. Clément Dunon, l'honorable agent principal des Messageries Maritimes, nous fûmes présenté à M. le commandant Goubault, l'un des plus anciens et aussi des plus distingués capitaines de la Compagnie.

|

| Journal de bord du Sphinx |

Rien de plus facile , nous répondait le commandant au désir que nous manifestons de visiter le nouveau paquebot que les Messageries Maritimes viennent de confier à son habile direction.

Je vais à bord, ajoutait-il, et vous y emmène. Mais souffrez que je vous impose une vous ne relaterez votre visite que le iour où vous apprendrez notre arrivée à Toulon. Je n'ai nul Besoin d'insister près de venus sur les raisons majeures qui, en temps de guerre, me dictent cette mesure de prudence..Quelques instants après, en compagnie de M. le commandant Goubault, nous nous acheminions vers Penhouet, où dans la forme de radoub n° 1, se trouvait encore le paquebot Sphinx.

Je vais à bord, ajoutait-il, et vous y emmène. Mais souffrez que je vous impose une vous ne relaterez votre visite que le iour où vous apprendrez notre arrivée à Toulon. Je n'ai nul Besoin d'insister près de venus sur les raisons majeures qui, en temps de guerre, me dictent cette mesure de prudence..Quelques instants après, en compagnie de M. le commandant Goubault, nous nous acheminions vers Penhouet, où dans la forme de radoub n° 1, se trouvait encore le paquebot Sphinx.LES PREPARATIFS DU DEPART

|

| Journal de bord du Sphinx |

Les vannes du bateau-porte sont ouvertes l'eau des bassins commence à envahir la cale. où sur ses tins repose l'énorme masse de 151 mètres de longueur et de 10.600 tonneaux de jauge brute. Tout à l'heure, quand, notre visite achevée, nous descendrons à bord. le paquebot flottera, prêt à prendre le large. Du quai, nous admirons les lignes élégantes du bâtiment, dont la carène, recouverte d'une fraîche peinture blanche, fait mieux encore ressortir la forme élancée. Si l'on n'avait eu soin de tracer de larges croix rouges de la convention de Genève, sur la coque au maitre-couple et sur les cheminées. l'illusion serait complète on se croirait devant un de ces yachts, destinés aux excursions des chefs d'Etats, ou construits nour satisfaire les royales fantaisies d'un richissime américain.

Nous montons la passerelle. Nous voici à la coupée. Sur tous les ponts, au-dessus et au-dessous l'animation est grande, l'activité intense. Des marins, des ouvrières vont et viennent en tous sens. Pendant que les uns, sous la direction de M. Nicol, ingénieur aux chantiers de la Loire, terminent en toute hâte les derniers travaux, ou donnent une dernière couche de peinture, les autres, obéissant aux ordres de M. Ramet, capitaine d'armement, embarquent de lourdes caisses de médicaments et de literie. que transbordent, des quais dans les cales. les huit grues électriques tournantes du bord.

Nous suivons M. Goubault, qui nous conduit ils sont situés sur le pont F le pont le plus élevé orès de la chambre de barre et de la cabine de la télégraphie sans fil. Sur ce pont, se trouvent également les logements d'une partie de l'état-major second-capitaine, 1er, et 2e lieutenants et sont installés les dix-huit canots de sauvetage.

A peine sommes-nous rentrés dans le petit salon du commandant, qu'une sonnerie électrioue résonne, c'est le téléphone. On sait crue le commandant est arrivé. On le demande Dour résoudre une question en suspens. M. Goubault juge sa présence indispensable. Il s'excuse de ne pouvoir lui-même nous guider à travers sa ville flottante, et nous confie à M. Galen. son premier lieutenant.

Avant d'aller plus loin dans ce récit. qu'il nous soit permis de remercier M. Galen de sa courtoisie et de son obligeance il fut un parfait cirérone.

Après un coup d'œil aux logements des officiers. où, au passage, nous saluons le second capitaine. M. Cateilano, occupé à ranger les cartes marines, nous descendons au pont 111 nous faut ici ouvrir une parenthèse. A bord du « Sphinx les six ponts habités sont désignés par les six premières lettres de l'alphabet. Le pont A est le pont le plus bas et la font F. le plus élevé.

Les constructions s'élevant sur le pont E sont à l'avant, les salons de lecture et de conversation des premières classes à l'arrière. le fumoir des premières classes. Ce fumoir se continue sur l'arrière par une terrasse de café bien abritée du vent de mer et des embruns. Le reste du pont constitue une vaste promenade pour les passagers.

Nous descendons d'un étage par le grand escalier. L'ascenseur est là auprès, il jouera demain un grand rôle pour le transport des malades et des blessés.

Nous descendons d'un étage par le grand escalier. L'ascenseur est là auprès, il jouera demain un grand rôle pour le transport des malades et des blessés.Sur le pont D s'ouvrent 35 cabines de première classe à une ou deux couchettes, formant un roof en retrait sur la muraille extérieure du navire. Ce roof est entouré d'un promonoir.

Toutes ces cabines, comme celles que nous verrons tout à l'heure, sont disposées à recevoir nos chers blessés sauf quelques-unes qui sont réservées aux aumôniers et au médecin-chef. Disons à ce propos, qu'il se trouvera à bord trois aumôniers un aumônier catholique, un protestant et un mufti, huit médecins-majors et un pharmacien. Le service sanitaire sera en outre assuré par un maître-infirmier, deux seconds-maîtres et 15 infirmiers.

L'avant de ce même pont D, séparé à l'arrière par une cloison, présente un espace libre d'une certaine étendue, qui sera mis comme le promenoir, à la disposition des blessés non couchés. Nos soldats, on le voit, auront à bord non seulement tous les soins lue nécessitera leur état, mais aussi tout le confort, dont auraient joui les passagers ordinaires. Ce confort sera pour leur santé un précieux adjuvant.

L'avant de ce même pont D, séparé à l'arrière par une cloison, présente un espace libre d'une certaine étendue, qui sera mis comme le promenoir, à la disposition des blessés non couchés. Nos soldats, on le voit, auront à bord non seulement tous les soins lue nécessitera leur état, mais aussi tout le confort, dont auraient joui les passagers ordinaires. Ce confort sera pour leur santé un précieux adjuvant. Nous voici au quatrième pont, le pont C. Comme tous les autres ponts, il a sa salle l'opérations et ses salles de bain. Ici nous Pouvons la salle de radiographie, la pharmacie et le bureau des approvisionnements. Ce pont comporte en outre 16 cabines à une seule couchette et 27 cabines à deux ou trois couchettes. M. Galen nous fait remarquer quelques détails dans l'installation d'abord toutes les glaces des chambres, comme celles des salles, voire même celles des toilettes et ses lavabos, sont recouvertes d'une boiserie. II ne faut pas que les blessés puissent se voir cela s'explique tout seul il y a là une question d'humanité. Toutes les serrures des portes des cabines ont été enlevées, afin de permettre aux infirmiers d'entrer sans le secours du malade. Du reste à chaque lit se trouve le bouton d'une sonnerie qui est placée à l'infirmerie. Ces détails prouvent que rien n'a été négligé même dans les petites choses, pour le bien-être et la tranquilité morale de nos chers petits soldats.

Nous voici au quatrième pont, le pont C. Comme tous les autres ponts, il a sa salle l'opérations et ses salles de bain. Ici nous Pouvons la salle de radiographie, la pharmacie et le bureau des approvisionnements. Ce pont comporte en outre 16 cabines à une seule couchette et 27 cabines à deux ou trois couchettes. M. Galen nous fait remarquer quelques détails dans l'installation d'abord toutes les glaces des chambres, comme celles des salles, voire même celles des toilettes et ses lavabos, sont recouvertes d'une boiserie. II ne faut pas que les blessés puissent se voir cela s'explique tout seul il y a là une question d'humanité. Toutes les serrures des portes des cabines ont été enlevées, afin de permettre aux infirmiers d'entrer sans le secours du malade. Du reste à chaque lit se trouve le bouton d'une sonnerie qui est placée à l'infirmerie. Ces détails prouvent que rien n'a été négligé même dans les petites choses, pour le bien-être et la tranquilité morale de nos chers petits soldats. A l'avant du pont C se trouvent les installations des troisièmes classes. Toutes les cabines de deuxième classe au total 36 et 37 cabines de première classe à une et trois places s'ouvrent sur le centre-arrière du pont B.

A l'avant du pont C se trouvent les installations des troisièmes classes. Toutes les cabines de deuxième classe au total 36 et 37 cabines de première classe à une et trois places s'ouvrent sur le centre-arrière du pont B.

Rapidement nous passons au pont A. Il est réservé au restaurant. C'est là que sont placées les salles à manger des trois classes, avec leurs offices. Tous ces locaux, comme on le pense, sont convertis aujourd'hui en salles d'hôpital et contiennent de nombreux lits.

Au centre, nous traversons les vastes cuisines, et non loin les chambres frigorifiques. Quelques pas plus loin, l'entrée des machines, sur lesquelles nous jetons un coup d'oeil. Le temps de serrer la main dn chef mécanicien. M. Ferrières. qui surveille les derniers préparatifs, et nous remontons sur le pont E, près de la coupée.

M. Galen, avant de nous laisser partir, veut bien nous donner encore quelques détails techniques sur ce bâtiment aui réalise le type de l'hôpital idéal flottant. Afin de ne pas allonger la longueur de cet article, disons succinctement que les deux machines à triple expansion. qui donneront aux essais une vitesse de 18 à 19 noeuds, ont une force totale de 10.000 chevaux. Le personnel de la machine se compose de 95 hommes. Le personnel du pont comprend 25 hommes, officiers compris.

LE SPHINX A TOULON

|

| Arrivée de malades et de blessés à Toulon et transfert vers les hôpitaux |

Nous avons tenu rigoureusement la parole donnée a l'honorable commandant En effet nous apprenions qu'après une traversée heureuse, le Sphinx est arrivé mercredi soir à Toulon. Il va continuer ses essais et. aussi tôt après, le paquebot accomplira sa mission humanitaire dans les Dardanelles.

|

| Toulon. Malades transportés dans les autos. 4-8-16. |

|

| Toulon. Dames de la Croix Rouge débarquant pour attendre le navire hôpital. 4 août 16. |

Toulon. Dames de la Coix-Rouge et personnel médical |

|

| Toulon. Train sanitaire. La cuisine. |

|

| Toulon. Montée des malades dans le train sanitaire |

|

| Toulon. Malades soignés dans les voitures d'ambulance. |

Toulon. Triage des blessés du navire hôpital "Le Tchad". 4 août 1916.

|

| Toulon. Malades transportés du navire hôpital La France sur le remorqueur "hirondelle" |

|

| Toulon. Navire hôpital La France. L'hirondelle chargée de troupes part pour l'hôpital Saint-Mandrier. |

Images arrivée à Toulon : Amédée Alphonse Eywinger