Alexandrie colonne Pompée Egypte

1915 TRESOR ET POSTES * 194 * TIMBRE À DATE

Les Britanniques ne respectent pas la neutralité du canal de Suez proclamée lors de la convention de Constantinople en 1888. Ils en interdisent le passage aux vaisseaux des Empires centraux. En 1915, une armée ottomane lance une offensive depuis la péninsule du Sinaï pour le contrôle du canal, mais elle est repoussée.

ALEXANDRIE devient la base arrière des Dardanelles

La Colonne de Pompée est une colonne monolithique en granit rouge d'Assouan qui se trouve dans le parc archéologique d'Alexandrie en Égypte, à l'endroit où se trouvait le Sérapéum.

La colonne qui mesure 29m de haut a un diamètre à sa base de 3m et 2,5m pour les deux tiers supérieurs. Son poids est estimé à 285 tonnes. La colonne est surmontée par un chapiteau corinthien.

Le Corps Expéditionnaire d’Orient reçut un secteur postal, numéro 194 qui servit à Alexandrie de la fin mars au 16 avril 1915 puis à Gallipoli (Dardanelles) du 16 avril au 2 octobre 1915.

Or, une zone désertique de plus de 200 kilomètres s'étend à l'est du canal et le seul service de renseignement par espionnage est insuffisant, aussi bien à cause de l'incertitude des renseignements fournis par les indigènes que par leur temps de transmission.

Le problème de l'éclairage sur un pareil théâtre d'opérations a été résolu per l'emploi des reconnaissances aériennes.

Dès le mois de novembre 1914, les Anglais installent une escadrille d'avions barman à Ismailia. Ils trouvent bien vite qu'elle est insuffisante

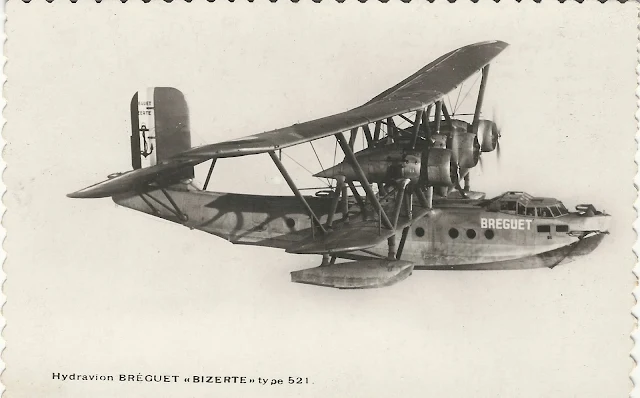

Les appareils terrestres d'Ismaïla ne peuvent opérer que dans un rayon d'environ 150 kilomètres autour de leur base; ils donnent ainsi peu de renseignements utiles sur les routes probables de l'invasion turque. Il faut aller reconnaître loin sur ces routes.. le commandement se décide alors à employer des hydravions.

Les hydravions, s'ils sont de dimensions suffisamment restreintes, seront embarqués sur des navires qui, par la Méditerranée ou la mer Rouge les porteront le long des deux routes d'invasion du Nord et du Sud, aux endroits d'où ils pourront reconnaître les points intéressants de ces routes.

Les transports d'avions porteront ainsi à 500 ou 600 milles du canal, et dans la direction de l'ennemi, le point de départ des reconnaissances aériennes.

C'est de cette "façon que fut employée l'escadrille française d'hydravions - on a recours à l'escadrille française, car, à cette époque les anglais n'avaient pas d'hydravions.,