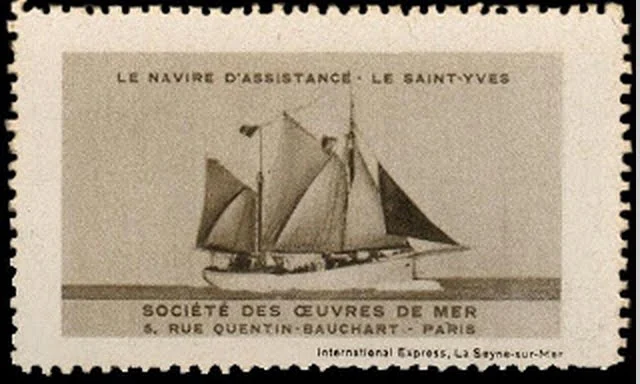

Le Saint-Yves

Pour revenir sur le timbre de Joël Lemaine le Saint-Yves (SPM) voici quelques informations qui ont préludées à l'achat, à la mise en oeuvre du navire hôpital des Oeuvres de mer. (L'oeuf des mers pour les Finistériens) |

| Ste Jeanne d'Arc |

Le navire hôpital des Oeuvres de Mer n'est pas armé en 1934 pour la campagne de grande pêche.

La pêche évolue avec le matériel et provoque une diminution du nombre de marins (12000 en 1904 - 3320 en 1933).

Les chalutiers remplacent les goélettes et la pêcha en doris. Le navire hôpital Sainte-Jeanne d'Arc n'arrive plus à suivre ou à trouver les bateaux et est d'un coût exorbitant, il faudra faire des économies d'armement, d'entretien et de combustible.

Organiser une campagne de plus de cinq mois n'a rien de simple, surtout que les Oeuvres de Mer se battent toujours pour boucler leur budget.

Les coûts d'armement sont si élevés que les Oeuvres de mer ne peuvent plus suivre.

|

| L'Ouest-Eclair 6 juin 1935 |

Malheureusement la crise est venue; la Société n'a plus recueilli les fonds nécessaires pour lui permettre d'armer la Jeanne-d'Arc en vue de nouvelles campagnes. Cependant les administrateurs charitables n'ont pas voulu que les Œuvres de Mer restent Inactives et ils ont réussi cette année a armer un petit voilier, le Saint-Yves, sous le commandement du capitaine Genin. Un medecin et l'intrépide aumônier. le père Yvon, lui servent de précieux auxiliaires. Le Saint-Yves fera dans son petit rayon d'action ce que la Jeanne-d'Arc faisait en grand.

Aussi M. Vercel adressa-t-il un dernier et vibrant appel à toutes les bonnes volontés pour que l'année prochaine, Les Œuvres de Mer puissent continuer à exercer leur action bienfaisante. auprès de nos marins hauturiers en leur apportant réconforts et nouvelles.

En l'absence du bateau hôpital des Oeuvres de Mer le R.P. Yvon va, en 1934, autorisé par le Ministre de la Marine, embarquer sur l'aviso Ville d'Ys de la station navale de Terre-Neuve.

La Ville d'Ys est un ancien aviso anglais (Andromeda) qui durant la guerre a fait les convois de Mourmansk. Le bateau est équipé pour le froid, il est doublé de bois à l'intérieur. (CF Henri Goybet)

Il est confronté au programme du bateau fixé par la Marine nationale, aux escales officielles, à la représentation (7 mois et 28 escales). Le R.P. Yvon calcule qu'il ne restera que 23 jours sur les bancs. Il ne peut être avec les marins comme il le désire. Il compte sur les navires qui feront escale pour se faire embarquer. C'est en partie la raison de sa volonté de mettre en oeuvre un nouveau bateau hôpital.Il va faire signer une pétition aux marins, aux Saint-Pierrais pour "obtenir une assistance matérielle, médicale et religieuse sur les bancs de Terre-Neuve et du Groënland".

Mon rôle n'est pas de faire fonction d’aumônier de la Ville d'Ys mais des marins de la grande pêcheIl a acheté une caméra, il filme lors de ses embarquements notamment sur l'Alfred. Ces films serviront de supports à ses conférences pour récolter des fonds.https://www.cinematheque-bretagne.bzh/G%C3%A9olocalisation-970-13420-0-0.htmlLes Saint-Pierrais (du moins certains) ne sont pas particulièrement pour la présence d'un navire hôpital qui livre aux marins sur les lieux de pêche ce qu'ils demandent et ainsi les empêche de venir à terre et nuit au commerce local... Le R.P. Yvon condamne les commerçants "qui possèdent une telle âpreté au gain ..." lors d'une intervention à la radio de Saint-Pierre.

Le 16 mai 1934 Yvon présente le projet du saint-Yves à l'administrateur de Saint-Pierre. Bien entendu le président des Oeuvres de mer n'est au courant de rien... Son dossier est bien ficelé et semble viable.

"Voila ce qu'il faudrait. Un canote comme ce canadien là, du genre dundee paimpolais qui font cabotage de 100 à 150 tonneaux avec moteur et voile, un équipage d'une dizaine d'hommes tout au plus, un capitaine long-courrier et un médecin à bord".

Le CF Goybet le conseille, Mgr Poisson préfet apostolique des îles le soutient. Il récolte six cents signatures pour sa pétition.

Son financement s'inspire du financement des oeuvres de mer : les armateurs paieront 60 fr pour chaque marin, chaque homme paiera 20fr de participation. En mouillant l'administrateur de Saint-Pierre, il attend une oeuvre substantielle de l'Etat. Le soir même l'administrateur écrit au Ministre des Colonies...

Durant le retour de la Ville d'Ys vers Cherbourg, Yvon rédige son rapport sur la campagne pour l'amiral Lacaze président des Oeuvres de mer, pour mgr Poisson. Dans ce rapport Yvon démontre que la Ville d'Ys ne peut remplacer un vrai navire hôpital et il y joint les signatures de sa pétition.

Le 4 octobre, son projet est dévoilé à Saint-Pierre par Mgr Poisson.

Le 21 octobre, l'amiral Lacaze accepte le projet. Les Oeuvres de mer hésitent à reconnaître la paternité du projet à Yvon.

Le Saint-Yves existe sur le papier, il ne reste plus qu'à trouver un bateau. Son plan de financement est validé : Ministère des Colonies, ministère de la Marine, région de Saint-Pierre et Miquelon, participation des armateurs et des marins.

Mi décembre Yvon acquiert le Willy-Fursy, un dundee de 27m60 construit en 1929 par les chantiers navals de Normandieà Fécamp, il a fait l'Islande.

Le capitaine Gervin en prend le commandement. Il surveille le recrutement de l'équipage, refuse le second parce qu'il boit...

Il souhaite acheter une TSF avec pour programme : météo, messages codés,, capitaine-armateur, alerte des hommes en perdition ou en dérive, organisation des recherches, nouvelles de France, nouvelles des communes des équipages, disques récréatifs, cette radio sera appelée Radio-Morue.

Yvon entre en conflit avec les Oeuvres de mer, il souhaite récupérer un tiers des recettes de ses conférences et souhaite pouvoir en faire pour son propre compte. Il essuie un refus de l'administrateur délégué Loture. Et radio-Morue gêne les autorités... En cause l'argument : "puissant soutien puissant pour le moral des équipages qui, dans la réalité se traduit par la diffusion de la messe dominicale... L'Etat craint une forme de prosélytisme, le ministère des PTT est réticent à l'idée que l'on piétine ses plate-bandes.

Yvon embarque du matériel de tournage, des pellicules, une table de montage, un projecteur, un mur-écran, des cartons de médicaments, des étagères pour les disques, des rames de papier, des classeurs, les plans du Saint-Yves, les CV de l'équipage

Les travaux avancent, le 1er avril le Saint-Yves entre dans l'écluse de Saint-Malo.

Par l'avant ; Poste d'équipage avec couchettes et armoires - cambuse - hôpital séparé par un fort cloisonnement, avec deux lavabos fixes, des armoires à linge et quatre couchettes fixes.

A tribord à toucher la cloison de la cambuse, la chapelle puis attenant, une pièce réservée à la visite des malades et dans laquelle se trouve la table d'opération, la pharmacie.

A babord le poste émetteur TSF et l'emplacement du poste radiophonique Radio-Morue.

Sous la descente avant deux couchettes avec lavabos et armoires pour les contagieux. En outre des des couchettes fixes, il est prévu six couchettes mobiles. Au centre la descente avec coursive commandant , la salle de viste, compartiment réservé à la Poste.

A l'arrière, le carré, à bâbord et à tribord, les cabines de l'aumônier et du médecin. Ensuite séparé par une double cloison la chambre des machines dans laquelle est installé un groupe marin semi-diésel Bolingers de 80cv et un groupe electric-diésel avec, en abord, les réservoirs d'une capacité de 10 tonnes. Enfin une troisième descente, la cabine du capitaine, le carré des sous-officiers et des spécialistes avec quatre couchettes et la chadière du chauffage central qui assure une bonne température.

Sous les planchers le parc à charbon, les réserves d'eau douce, le puits aux chaînes, le lest de fonte de 40 Tonnes.

Le 8 mai 1935 10 heures du matin tout est prêt pour le départ, le 9 le Saint-Yves quitte son mouillage à 15h sous voile et moteur.

Sources

Avec les pêcheurs de Terre-Neuve et du Groënland 1936b R.P. Yvon Editions nouvellistes de Bretagne

Yvon le Typhon Alain Guéllaff 2007 L'ancre de Marine

L'Oeuf des mers 1990 amiral Henri Darrieus