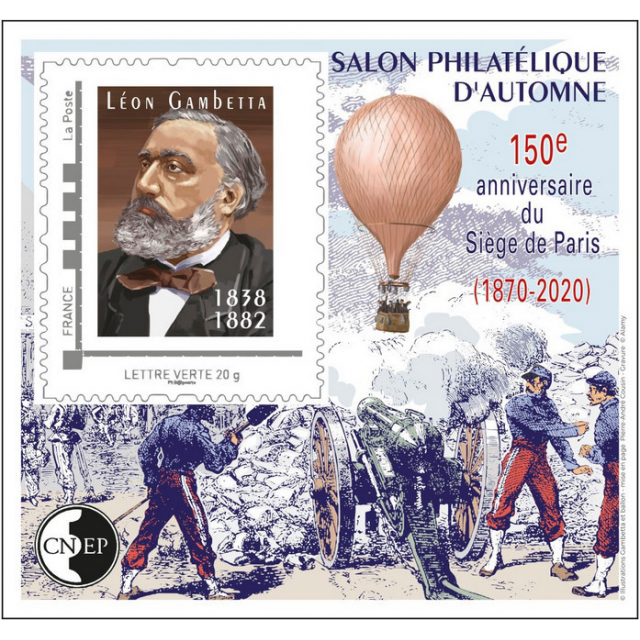

Le Neptune premier ballon monté 1870

Durant la guerre de 70 (1870) la Marine et ses marins ont été très présents dans le siège de Paris. Ils ont armé les canons des forts et fortifications, mais aussi les canonnières venues de Cherbourg, les fusiliers étaient présents lors de coup de main dans les banlieues, les marins de la JEANNE D'ARC assistaient Nadar dans la mise en place de ses ballons, ils se transforment en "couturières" pour assembler les ballons, les gréer, assembler les lignes et les filets enfin ils se transformèrent en aérostiers sachant "maitriser" les vents et l'art de la navigation... enfin presque!

C’est le ballon « Le Neptune », gonflé avec du gaz qui servait normalement à l’éclairage sur la place Saint-Pierre à Montmartre le 23 septembre 1870 pendant le siège de Paris et photographié par Nadar.

Il était chargé de 125 kilos de dépêches officielles, de journaux et de quelques lettres qui arriveront 3h15 plus tard à Evreux dans le parc du Château de Cracouville à 104km de Paris.

Un deuxième ballon de 1,200 mètres cubes , affrété par M. Eugène Godard et au compte de l'administration des postes, est parti de la barrière d'Italie, dans la direction de l'Ouest.

Il contenait, outre un aéronaute, une personne chargée par le Gouvernement de la défense nationale d'une mission guerrière de la plus haute importance. Il emportait plus de cent kilos de dépêches adressées à nos chers parents de la province, et de nombreux exemplaires du rapport de M. Jules Favre.

Le ballon parti ce matin est descendu à deux heures et demie à Vernouillet, dans l'arrondissement de Dreux, à proximité d'une ligne de chemin de fer.

Le voyage s'est très bien passé.

La nouvelle a été rapportée par l'un des pigeons voyageurs que l'aéronaute avait emportés.

Avec deux autres aérostiers, Camille Legrand (dit « Dartois ») et Claude-Jules Duruof, il fonde le 18 août 1870, la première Compagnie des aérostiers militaires.

Avec deux autres aérostiers, Camille Legrand (dit « Dartois ») et Claude-Jules Duruof, il fonde le 18 août 1870, la première Compagnie des aérostiers militaires.

Dès le début du Siège, installé place Saint-Pierre à Montmartre, le Neptune est utilisé en ballon captif, comme poste d'observation à l'initiative de Nadar lui-même. La mairie du XVIII arrondissement est alors tenue par Georges Clemenceau.

« Ascension la nuit dernière à onze heure et demie. Brise vive au-dessus de cent mètres, mais régulière. De 40 à 60 mètres, odeur insupportable de paille brûlée. Cette odeur s'explique du reste, par la quantité de feux que nous apercevons dans toute ta région N.E.S. et surtout vers l'Est où est un foyer très considérable à l'horizon. Monté à 130m. »

Nadar et Dartois

Le 23 septembre Nadar décide de libérer le Neptune, le vieux ballon de Duruof, racheté à Eugène Godard et déjà utilisé en 1868 au dessus de Calais.

Le 23 septembre Nadar décide de libérer le Neptune, le vieux ballon de Duruof, racheté à Eugène Godard et déjà utilisé en 1868 au dessus de Calais.

C'est un succès : après 3 heures 30 de vol, l'aérostat se pose à Cracouville, près d'Evreux. La poste aérienne du Siège de Paris pouvait commencer.

Ce fut la Direction des Télégraphes qui signa le traité pour le premier aérostat-poste parti le 23 septembre sous la conduite de l'aéronaute Duruof. Ce ballon s'appelait Neptune. Il appartenait au jeune Duruof, qui l'avait construit et qui généreusement s'offrit à partir le premier. Ce premier porteur de dépêches devait partir le 23 septembre. La veille personne ne manqua à l'appel sous la tente où couchait la vaillante compagnie des aérostiers. Toute la huit, il fallut le retenir et combler les vides du gaz pour parer aux fluctuations de l'étoffe qui donnant prise au vent faisaient redouter une déchirure.

C’est le ballon « Le Neptune », gonflé avec du gaz qui servait normalement à l’éclairage sur la place Saint-Pierre à Montmartre le 23 septembre 1870 pendant le siège de Paris et photographié par Nadar.

Il était chargé de 125 kilos de dépêches officielles, de journaux et de quelques lettres qui arriveront 3h15 plus tard à Evreux dans le parc du Château de Cracouville à 104km de Paris.

C'est à Nadar, photographe célèbre, mais aussi romancier satirique et journaliste, que l'on doit les premiers envols de ballons de cette période.

Bien que l'on fasse remonter la première poste aérienne avec le vol du Neptune, il convient de remarquer que lors du Siège de Metz, dès le 5 septembre 1870, le docteur François-Julien Jeannel avait déjà expédié du courrier par l'intermédiaire de petits ballons

Bien que l'on fasse remonter la première poste aérienne avec le vol du Neptune, il convient de remarquer que lors du Siège de Metz, dès le 5 septembre 1870, le docteur François-Julien Jeannel avait déjà expédié du courrier par l'intermédiaire de petits ballons

PREMIER DÉPART DES BALLONS-POSTES

La journée s'annonçait bonne. Pendant que notre artillerie tonnait sur les Prussiens à Villejuif et Arcueil, l'aérostat des observations militaires de la rive droite que Nadar a installé à Montmartre, avec le concours de ses deux aides, MM. Dartois et Duruof, avait été requis pour le transport de dépêches importantes et se disposait à prendre son essor.

Le ballon le Neptune, cubant 1,200 mètres, était gonflé en permanence de jour et de nuit depuis dix-sept jours, pour les ascensions d'observation qui se suivaient sans arrêt. Malgré ce long et dur service, les cordes du filet tendues faisaient crier le cercle de la nacelle, et le Neptune avait hâte de partir.

La manœuvre était faite par les ex-équipiers du Géant, qui se sont attachés depuis longtemps à la fortune de Nadar. Ces équipiers, d'excellente tenue et n'ayant aucun rapport avec les servants ordinaires des aéronautes forains, étaient assistés de huit hommes de la flotte et de vingt-cinq soldats de ligne.

A sept heures précises, une voiture de l'administration des postes déposait plusieurs sacs énormes cachetés. M. Rampon, directeur des postes, la direction des télégraphes, plusieurs membres de la commission de défense et des officiers supérieurs étaient présents. A sept heures un quart, le chargement était fait. Nadar avait choisi pour exécuter ce premier départ M. Duruof, déjà célèbre par ses ascensions maritimes au cap Gris-Nez et à Monaco. M. Duruof fit entendre le sacramentel «lâchez tout!» et le ballon avait à peine quitté le sol qu'au cri de l'aéronaute : Vive la République ! la population matinale, rassemblée sur la place Saint-Pierre, répondait par une acclamation unanime.

Le Neptune a bientôt gagné la hauteur de 1,500 mètres, région qui -lui avait été indiquée pour sa route, et il a pris en ligne droite la direction du Calvados. Le vent lui donnait une vitesse de 15 lieues à l'heure.

Il portait avec l'aérostat un chargement de 200 kilos de dépêches sur papier fin et un lest considérable.

Un premier essai pour l'application de l'aérostation au transport des dépêches avait échoué la veille. Le premier résultat heureux est donc dû à M. Nadar et à ses vaillants aides, MM. Duruof et Dartois.

D'autres expéditions vont suivre ce succès.

Un deuxième ballon de 1,200 mètres cubes , affrété par M. Eugène Godard et au compte de l'administration des postes, est parti de la barrière d'Italie, dans la direction de l'Ouest.

Il contenait, outre un aéronaute, une personne chargée par le Gouvernement de la défense nationale d'une mission guerrière de la plus haute importance. Il emportait plus de cent kilos de dépêches adressées à nos chers parents de la province, et de nombreux exemplaires du rapport de M. Jules Favre.

Le ballon parti ce matin est descendu à deux heures et demie à Vernouillet, dans l'arrondissement de Dreux, à proximité d'une ligne de chemin de fer.

Le voyage s'est très bien passé.

La nouvelle a été rapportée par l'un des pigeons voyageurs que l'aéronaute avait emportés.

Durant les 136 jours du Siège de Paris, 67 ballons vont s'envoler pour forcer les lignes ennemies.

Ils connaîtront des fortunes diverses : des succès surtout, des captures par les Prussiens, des tragédies, hélas, aussi.

L'ingéniosité des parisiens assiégés, le courage de ces hommes qui se sont envolés sous les tirs nourris de l'armée prussienne, les exploits aériens, ont forcé l'admiration du monde entier.

Ils connaîtront des fortunes diverses : des succès surtout, des captures par les Prussiens, des tragédies, hélas, aussi.

L'ingéniosité des parisiens assiégés, le courage de ces hommes qui se sont envolés sous les tirs nourris de l'armée prussienne, les exploits aériens, ont forcé l'admiration du monde entier.

Nadar avait émis l'idée, dès 1855, que la photographie aérienne, utilisée à des fins militaires permettrait de surveiller l'ennemi et d'établir des relevés cartographiques précis qui, en cas de conflit seraient un atout précieux.

Avec deux autres aérostiers, Camille Legrand (dit « Dartois ») et Claude-Jules Duruof, il fonde le 18 août 1870, la première Compagnie des aérostiers militaires.

Avec deux autres aérostiers, Camille Legrand (dit « Dartois ») et Claude-Jules Duruof, il fonde le 18 août 1870, la première Compagnie des aérostiers militaires.Dès le début du Siège, installé place Saint-Pierre à Montmartre, le Neptune est utilisé en ballon captif, comme poste d'observation à l'initiative de Nadar lui-même. La mairie du XVIII arrondissement est alors tenue par Georges Clemenceau.

Nadar envoie à partir du 16 septembre une série de rapports quotidiens au Colonel Usquin à destination du Général Trochu.

« Ascension la nuit dernière à onze heure et demie. Brise vive au-dessus de cent mètres, mais régulière. De 40 à 60 mètres, odeur insupportable de paille brûlée. Cette odeur s'explique du reste, par la quantité de feux que nous apercevons dans toute ta région N.E.S. et surtout vers l'Est où est un foyer très considérable à l'horizon. Monté à 130m. »

Nadar et Dartois

Le premier rapport fait état d'une utilisation possible des ballons libres par le Gouvernement, Nadar est prêt, il propose Dartois et Duruof pour effectuer les premiers vols, et quelques jours après, Léon Gambetta, signe un contrat officiel entre le Gouvernement et la Cie des aérostiers.

Les deux premières tentatives avec l'Union et le National sont des échecs.

Les deux premières tentatives avec l'Union et le National sont des échecs.

Le 23 septembre Nadar décide de libérer le Neptune, le vieux ballon de Duruof, racheté à Eugène Godard et déjà utilisé en 1868 au dessus de Calais.

Le 23 septembre Nadar décide de libérer le Neptune, le vieux ballon de Duruof, racheté à Eugène Godard et déjà utilisé en 1868 au dessus de Calais.C'est un succès : après 3 heures 30 de vol, l'aérostat se pose à Cracouville, près d'Evreux. La poste aérienne du Siège de Paris pouvait commencer.

Germain Rampont-Léchin, Directeur général des postes, met en place l'organisation nécessaire à l'acheminement du courrier

Nadar s'énerve...

Nadar a toujours pensé que les ballons, dirigeables ou libres, n'étaient pas la solution pour la navigation aérienne. En 1862, avec Jules Verne, il avait d'ailleurs créé une société pour la recherche de la navigation aérienne. Il avait rencontré les aviateurs Gabriel de La Lendelle et Ponton d'Amécourt et avait pris parti pour « les plus lourds que l'air » à une époque où la discussion sur l'avenir de la domination du ciel portait sur les dirigeables ou les ballons libres.

A la fin du mois d'octobre, il apprend que Dupuy de Lôme qu'il qualifie « d'aérostier de chambre », de « millionaire » et « d'incompétent », vient d'obtenir du Gouvernement de Défense Nationale, une somme de 40 000 F pour construire ... un dirigeable !

Ecoeuré, alors que lui-même, prenant sur ses deniers personnels s'est mis au service de la Nation, il démissionne de la Cie des aérostiers. Il continuera néanmoins à servir sa patrie et le 7 octobre 1870, il supervisera le départ de Gambetta à bord de L'Armand Barbès.

A la fin du mois d'octobre, il apprend que Dupuy de Lôme qu'il qualifie « d'aérostier de chambre », de « millionaire » et « d'incompétent », vient d'obtenir du Gouvernement de Défense Nationale, une somme de 40 000 F pour construire ... un dirigeable !

Ecoeuré, alors que lui-même, prenant sur ses deniers personnels s'est mis au service de la Nation, il démissionne de la Cie des aérostiers. Il continuera néanmoins à servir sa patrie et le 7 octobre 1870, il supervisera le départ de Gambetta à bord de L'Armand Barbès.

L'atterrissage se fit dans le parc du Château de Cracouville, propriété de l'Amiral de La Roncière. Ce dernier était Commandant des forts du Siège de Paris.

Ce fut la Direction des Télégraphes qui signa le traité pour le premier aérostat-poste parti le 23 septembre sous la conduite de l'aéronaute Duruof. Ce ballon s'appelait Neptune. Il appartenait au jeune Duruof, qui l'avait construit et qui généreusement s'offrit à partir le premier. Ce premier porteur de dépêches devait partir le 23 septembre. La veille personne ne manqua à l'appel sous la tente où couchait la vaillante compagnie des aérostiers. Toute la huit, il fallut le retenir et combler les vides du gaz pour parer aux fluctuations de l'étoffe qui donnant prise au vent faisaient redouter une déchirure.

« Il ressemblait à un coursier surmené, pouvant encore fournir une traite, mais fatalement condamné à périr au bout, » dit M. E. Farcot, de garde cette longue nuit, dans son histoire du ballon Le Louis Blanc.

Au petit jour annoncé par la canonnade et les grosses pièces de la Briche et du Mont-Valérien, on prépara le départ au milieu des invités et des curieux qui abondaient. Les voitures de la Poste arrivèrent. On arrima les sacs de dépêches à la nacelle. MM. Bourdon et Briche, colombophiles, avaient amené leurs précieux messagers. Mais leur utilisation n'ayant pas été suffisamment étudiée, on renonça pour cette première fois à les emmener.

Duruof partit en brave. Il donna rendez-vous au Havre à ceux qui devaient le suivre, détacha ses banderoles, vida un sac de lest et partit dans les airs à une très grande hauteur en vieux routier de l'air.

La Poste aérienne était désormais fondée. La première tentative avait parfaitement réussi. Et Le Neptune de Versailles s'était dirigé près d' Evreux où il avait atterri.

Au petit jour annoncé par la canonnade et les grosses pièces de la Briche et du Mont-Valérien, on prépara le départ au milieu des invités et des curieux qui abondaient. Les voitures de la Poste arrivèrent. On arrima les sacs de dépêches à la nacelle. MM. Bourdon et Briche, colombophiles, avaient amené leurs précieux messagers. Mais leur utilisation n'ayant pas été suffisamment étudiée, on renonça pour cette première fois à les emmener.

Duruof partit en brave. Il donna rendez-vous au Havre à ceux qui devaient le suivre, détacha ses banderoles, vida un sac de lest et partit dans les airs à une très grande hauteur en vieux routier de l'air.

La Poste aérienne était désormais fondée. La première tentative avait parfaitement réussi. Et Le Neptune de Versailles s'était dirigé près d' Evreux où il avait atterri.

Sources

http://www.coppoweb.com/ballons/fr.aeronautes.php

Journal du siège de Paris Le Gaulois