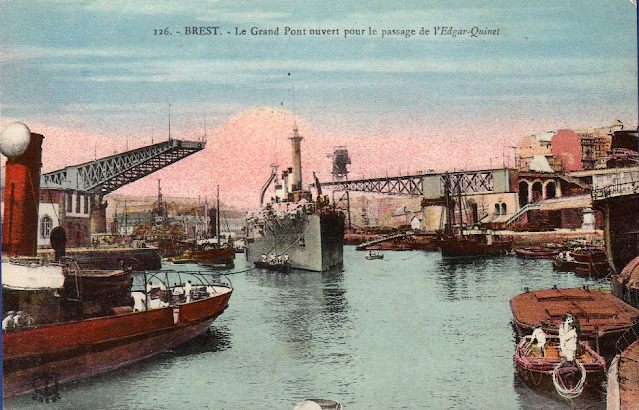

La perte du croiseur Cuirassé Edgar Quinet 4 janvier 1930

L'EDGAR-QUINET était un croiseur cuirassé, lancé le 21 septembre 1907, à l'Arsenal de Brest de 158.20 mètres de long, 21.50 mètres de maître-bau et d'un tirant d'eau de 8.30 mètres. Son déplacement était de 13.650 tonnes. Propulsé par 3 machines à vapeur, alimentées par 40 chaudières Niclausse, il développait une puissance 36.000 C.V., lui assurant une vitesse de 23 nœuds.

Son armement était impressionnant 14 canons de 194 mm, (mod.1902), 20 canons de 65 mm, 8 canons de 47 mm et 2 lance-torpilles de 450 mm. Son rayon d'action atteignait 11.000 milles à 10 noeuds. L'équipage variait de 859 à 892 hommes (officiers, officiers mariniers, quartiers maîtres et matelots).

En 1920, il devient le navire-amiral de la 1° division légère, formée avec le Waldeck-Rousseau et l'Ernest Renan. En 1922, il est mis en réserve à Toulon et il devient navire école d'application en remplacement du Jeanne d'Arc.

Transformé en croiseur-école en 1929, des chaudières ont été débarquées afin de récupérer dans les entreponts, à la place des conduits de cheminées, de quoi installer des locaux supplémentaires (chambres d'officiers-élèves, salles de cours, etc). Il passe donc de six cheminées à quatre.

|

| Torpilleur d'escadre Enseigne Roux |

|

| Torpilleur d'escadre Enseigne Roux |

Le commandant Benoist, qui se trouvait a son poste de commandement, comprenant le danger que courait le bâtiment, ordonna de sonner immédiatement le "regagnez les postes de sécurité ". Tous les hommes se rendirent aux endroits désignés dans un ordre admirable. C'est le torpilleur Enseigne-Roux qui a porté les premiers secours au croiseur. Le torpilleur Enseigne-Roux qui suivait l’Edgar-Quinet à un quart d'heure de distance pour simuler une manoeuvre d'attaque, averti par un S.O. S., força sa marche et arriva sur les lieux de l'accident quelques instants après. Toutes les embarcations du croiseur et du torpilleur furent mises â la mer et le transbordement s'effectua très rapidement. Quatre cents officiers et marins prirent place sur l'Enseigne-Roux qui filait à toute vapeur sur Oran. Le reste de l'équipage débarquait ensuite à la défense mobile pour être réparti entre la caserne du Château-Neuf, l'Hôpital militaire et le Centre des flottilles.

Les derniers moments de l'« Edgar-Quinet »

Une déclaration de l'amiral Bouis Paris 12 janvier.

Le Journal publie dans son édition départementale des déclarations faites par l'amiral Bouis à son correspondant à L'amiral, après avoir rappelé tes conditions dans lesquelles l'accident de l'Edgar-Quinet s'est produit, délement sur le fond, soit à une trentaine de mètres de profondeur. Le bateau parait se tasser par suite de son poids sur la roche. Celle-ci est un plateau de 20 à 25 mètres de long, sensiblement aussi large. Le hasard a fait qu'en cette circonstance l'Edgar-Quinet est monté à peu près sur le de côté c'eut été une catastropha de vies humaines, car le bâtiment aurait alors chaviré rapidement. « La roche n'est pas indiquée sut les cartes marines qui portent en cet endroit des fonds supérieurs à 20 mètres. La plus grande partie du petit matériel a été récupéré, mais la continuation des opérations de récupération du matériel léger reste fonction du temps qui continue à s opposer à tout travaux »

« L'EDGAR-QUINET » ECHOUÉ PRÈS DORAN - LE NAVIRE S'EST FAIT UNE DECHIRURE D'UNE QUINZAINE DE MÈTRES DE LONGUEUR Nous avons annoncé hier dans la plupart de nos éditions, que le croiseur Edgar-Quinet, faisant route d'Alger sur Casablanca, s'était échoué samedi entre le cap Blanc et les iles Habidas. Il n'y a aucun accident de personnel.

L'Edgar-Quinet, de 14.050 tonnes de déplacement, sert de bâtiment école d'application aux enseignes de vaisseau de 2e classe et est commandé par le capitaine de vaisseau A. Benoist.

Oran, 5 janvier.

Les scaphandriers ont constaté que le croiseur Edgar-Quinet portait une déchirure d'une quinzaine de mètres de longueur. Le navire repose sur un fond de rochers et de sable.

Le vice-amiral Bouis, commandant la marine en Algérie, est arrivé ce matin à Oran pour ouvrir une enquête sur les causes de l'accident.

Toulon, 5 janvier. Deux remorqueurs fie la Direction du port de Toulon, le Samson et le Goliath, ont appareillé cette nuit pour Oran où ils procéderont au renflouement du croiseur Edgar-Quinet, échoué près d'Oran. Le port tient prêts d'autres vapeurs de secours

L'amiral exprime son opinion sur c Tenue parfaite, dit-ll. Ainsi, quand j'ai ordonné l'évacuation des hommes 18 heures 45, c'est-à-dire alors que la nuit était noire, il y a eu un coup de mer le long du bord. Le remorqueur était accosté à l'extrême arrière de l'Edgar-Quinet et faisait des bonds de deux mètres de hauteur. Eh bien les deux cents hommes de la corvée qui avaient travaillé sur le croiseur pendant toute la journée ont embarque un a un dans l'obscurité la plus grande et sans un accident. Voici un autre trait du sang-froid et dé la discipline de nos marins qui montre qu'ils étaient à bonne école avec le commandant Benoist avant l'évacuation, les hommes de la corvée ont mangé le ma:in et le soir sur le bateau avec la cuisine faite à bord, c'est-à-dire sur un navire dont la poS sition était particulièrement grave. De plus. les couleurs. ont. été faites. ce jour-là, à l'heure réglementaire, comme elles l'ont été le mardi pour la dernière fois.

La perte de l' «Edgar-Quinet"

Des cartes marines de 1873

La commission d'enquête fonctionnant Oran et présidée par l'amiral Traub, a terminé ses travaux. Ceux-ci viennent d'établir de façon catégorique que le commandant de l'Edgar-Quinet, le capitaine de vaisseau Benoist, n'est en quoi que ce soit responsable de la perte de son navire. La carte marine de la zone où naviguait le croiseur, qui mentionne les fonds d'Arzeu au cap Frejolo, a été levée en 1873 par le capitaine de Egouchez. du bureau des longitudes, commandant ie Narval. Cette carte a été éditée en 1876.

A l'endroit même où l'Edgar-Quinet s'est échoué, à 6 milles 105 du feu d'Habibas, elle accuse des fonds de 32 et 28 mètres, signale au nord les roches des Moules et des fonds douteux, mais est muette sur le haut fond qui fut fatal à l'Edgar-Quinet D'autre part, les instructions nautiques, qui datent de 1919, ne portent aucune indication sur ce point. Le commandant Benoist n'a donc commis aucune faute et le conseil de guerre maritime qui se réunira à Toulon pour le juger selon la loi ne pourra que prononcer son acquittement.

Le 29 décembre dernier, le croiseur Edgar-Quinet, bâtiment école d'application des futurs officiers de marine, arrivait à Alger sous le commandement de M. le capitaine de vaisseau Benoist, après avoir effectué en Méditerranée une croisière d'environ deux mois, constituant la première partie de sa campagne annuelle d'instruction.

Le 3 janvier, il reprenait la mer à destination de Casablanca et stoppait le lendemain matin au large des jetées d'Oran pour la relève du groupe d'officiers élèves embarqués sur le torpilleur d'escadre Enseigne-Roux, qui lui avait été attaché comme annexe dans cette partie de son itinéraire. Ce petit bâtiment devait le rallier vers 14 heures, après s'être ravitaillé en mazout à l'intérieur du port.

Pour utiliser au mieux le temps dont il disposait jusque là, le commandant Benoist fit exécuter, de 10 h. 30 à 11 h. 30, un exercice de prise d'alignements, en baie de Mers-el-Kébir, puis traça sur la carte les routes à suivre au cours d'un exercice de navigation cotière à la vitesse de 10 noeuds. Il ne quitta la passerelle qu'entre midi 15 et midi 25, après avoir indiqué au lieutenant de vaisseau Demotes-Mainard, qui avait pris le quart à midi, comment il avait tenu compte dans le tracé de ces routes des quelques dangers à éviter, notamment d'un haut fond de 12 mètres à l'Est des Roches des Moules.

Après avoir doublé le cap Falcon, la pointe Corales et le cap Lindess, le bâtiment, conformément aux ordres du commandant, devait passer entre ces roches et le cap Blanc, dont elles sont séparées par un chenal large de 1.500 mètres environ, où les cartes accusaient alors des profondeurs, toutes supérieures à 27 mètres.

Le dernier changement de route, pour donner dans ce passage, eut lieu à 13 h. 43. Un point porté immédiatement après, par relèvements, plaçait le bâtiment sur la route prescrite, mais l'officier de quart, s'estimant un peu plus sur la gauche, en fit prendre rapidement un autre et, en attendant qu'il fut tracé, ordonna, par mesure de prudence, de gouverner légèrement plus à droite.

Les îles Habibas forment un ensemble insulaire situé à l'ouest d'Oran, face à la plage de Madagh.

Elles sont classées comme réserve naturelle maritime par l'UNESCO depuis 2003

Cet ordre n'était pas encore exécuté que de violentes secousses, ébranlant l'avant du navire, furent ressenties sur la passerelle. Croyant qu'une des ancres venait de se dessaisir- et de tomber à la mer, M. Demotes-Mainard stoppa immédiatement, puis comprenant que le bateau venait de rencontrer un obstacle ou une épave, mit en arrière à toute vitesse, en ordonnant au clairon de sonner la fermeture des portes étanches et le rappel aux postes de sécurité.

Le commandant Benoist était déjà rendu sur la passerelle. Il fait stopper les machines et procéder à la très qu'il venait de repérer. Les marnent ainsi qu'à des sondages qui lui indiquent que bien qu'aucun danger ne figurait sur la carte à cet endroit, son navire était échoué à la hauteur de la passerelle sur une roche de peu d'étendue couverte de 7 à 8 mètres d'eau seulement, alors que son tirant d'eau arrière était de 8 m. 50 environ. Il ne lui parut donc pas impossible à première vue de se dégager de cet écueil et de se rapprocher d'une plage de sable distante d'environ 1.500 mètres qu’il venait de repérer.

Les machines se révélant incapables d'arracher le bâtiment à l'emprise de la roche, il se décide à essayer de l'y maintenir en état de flottabilité jusqu'à l'arrivée de secours qu'il demande immédiatement par T. S. F. Oran, Bizerte, Toulon, Gibraltar même, alertés et invités à diriger d'urgence sur les lieux leurs bâtiments de sauvetage les plus puissants pendants que l'on met en oeuvre les organes d'épuisement du bord. Ceux dont on doit le plus attendre consistent en trois turbines électriques de 1.100 tonnes chacune, mais les dynamos qui les actionnent sont concentrées dans un compartiment qui sera malheureusement envahi bientôt par l'eau s'engouffrant à travers la brèche ouverte dans le fond du navire, brèche trop considérable pour que l'on songe à l'aveugler par les seuls moyens dont on dispose.

Les remorqueurs expédiés d'Oran à une trentaine de milles de là arrivent naturellement les premiers, mais leurs appareils de pompage sont manifestement insuffisants eux aussi et la mer calme, jusque-là, commence à grossir fâcheusement. Le mauvais temps qui s'établit et régnera désormais sans presque discontinuer retarde l'arrivée des secours annoncés et contrarie les opérations de sauvetage dont M. le Vice-Amiral Bouis, commandant de la marine d'Algérie, a pris la direction dès le 5, vers 11 heures du matin par ordre du ministère. Elles doivent être complètement interrompues du 5 au soir à la matinée du 7 où la position du bâtiment est reconnue désespérée.

Dans la soirée du 8, sa rupture était imminente, car il fatigue déjà beaucoup et une tempête de Nord-Ouest est annoncée. On l'évacué définitivement et à 21 h. 30, il se casse à la hauteur des tourelles milieu, sa partie avant noyée jusqu'aux écubiers restant accrochée à l'écueil, tandis que l'arrière disparaît par 30 mètres de fond.

La carte utilisée par le commandant et l'officier de quart de l’Edgar-Quinet pour leur navigation dans les parages du cap Blanc dans la journée du 4 janvier, est une carte au 100.000e portant le numéro 3483 de nomenclature. Elle fait partie du levé général de la côte nord d'Afrique, exécuté par une mission hydrographique sous les ordres de M. le contre-amiral Mouchez entre 1867 et 1877, époque où on ne disposait pas encore des moyens utilisés actuellement pour la recherche des roches isolées du genre de celle sur laquelle s'est perdu l’Edgar-Quinet. Une révision de ce levé a bien eu lieu en 1925 et 1926, mais l'insignifiance des résultats obtenus en regard des effectifs et des dépenses qu'elle nécessitait la fit suspendre provisoirement sans qu'elle eut été poussée à l'ouest d'Oran.

Il convient toutefois de noter que l'exemplaire de la carte incriminée était de la dernière édition faite en 1899, qu'il était à jour de toutes les corrections officielles et que la dernière qu'il portait ne datait que de 1929. Contrairement à certains bruits qui ont couru, la roche qui a causé la catastrophe ne figurait pas non plus sur les cartes anglaises, où elle n'a été portée que le 22 février 1930, soit un mois et demi après qu'elle se fut produite, ainsi qu'en fait foi l'avis aux navigateurs n° 286 de l'amirauté britannique.

Si par ailleurs, certains pêcheurs et patrons au cabotage et au bornage de la région oranaise connaissaient l'existence de cette roche, ils n'en avaient jamais parlé à personne en dehors du milieu très fermé auquel ils appartiennent, milieu n'utilisant jamais de cartes marines et où l'on ignorait naturellement que le danger qu'elle constituait n'y était pas signalé.

Cette lacune cartographique est-elle l'unique cause du sinistre? Doit-on, au contraire, l'imputer en partie à la façon dont le commandant Benoist pratiquait d'ordinaire la navigation à proximité des côtes en les longeant, comme il a été dit également, de beaucoup plus près qu'il n'aurait fallu et sans nécessité apparente. Cet officier supérieur doit pouvoir repousser tout grief de ce genre, en objectant que l’Edgar-Quinet n'était pas un bâtiment ordinaire, mais un navire-école, où les exigences de l'instruction des officiers élèves avaient une importance primordiale et comportaient obligatoirement la pratique courante intensive même d'une navigation côtière aussi serrée que possible, sous réserve bien entendu d'une marge de sécurité raisonnable.

Il estime n'y avoir jamais manqué et pense qu'en agissant de la sorte, il se conformait strictement aux directives qu'il avait soumises au département au début de sa campagne et qui avaient reçu son entière approbation

Abstraction faite de l'ignorance générale au sujet du danger qu'il a rencontré sur sa route et qui est un point acquis, les questions qui se posent dans cette douloureuse affaire sont donc celles de savoir jusqu'à quel point pareille conviction était justifiée de sa part, s'il n'a pas outrepassé les instructions par excès de zèle, si, par ailleurs, il a bien fait tout ce qui était en son pouvoir pour sauver son bâtiment, s'il l'a bien quitté le dernier comme il le devait et si, en définitive, on ne peut lui reprocher d'avoir fait preuve de négligence ou d'impéritie dans l'exercice de son commandement.

Sources

L'Ouest-Eclair

Le 14 août, l'aviso était à Sydney. La pêche était terminée.

Le 14 août, l'aviso était à Sydney. La pêche était terminée.