de la construction du Port de Dakar Sénégal

Les principales missions consistent à assurer la défense et la sécurité des ressortissants français, appuyer nos déploiements opérationnels dans la région et contribuer à la coopération militaire régionale. Les EFS disposent par ailleurs de la capacité d’accueillir, de soutenir voire de commander une force interarmées projetée.

- d’un noyau clé de poste de commandement interarmées ;

- de l’unité de coopération régionale, organisme interarmées des cellules référentes sur toute l'Afrique de l'Ouest dans les différents domaines de coopération telles que: combat d'infanterie, combat commando, secours au combat, actions spécialisées, détachement d'appui opérationnel de l'armée de l'Air et de la Marine nationale, appui au travail d'état-major;

- d’une escale aérienne, point d'appui aérien majeur en Afrique de l'Ouest;

- d’un détachement de l’aéronautique navale (Atlantique 2 ou Falcon 50 et sa cellule ravitaillement), stationné à l’escale aérienne;

- d’un groupement régional d’intervention NEDEX (Neutralisation Enlèvement et Destruction d’Explosifs), GRIN ;

- d’un détachement interarmées des pompiers (DIAP) ;

- du groupement de soutien de la base des EFS ainsi que des formations diverses du soutien spécialisé;

- du détachement de maintenance des matériels terrestres

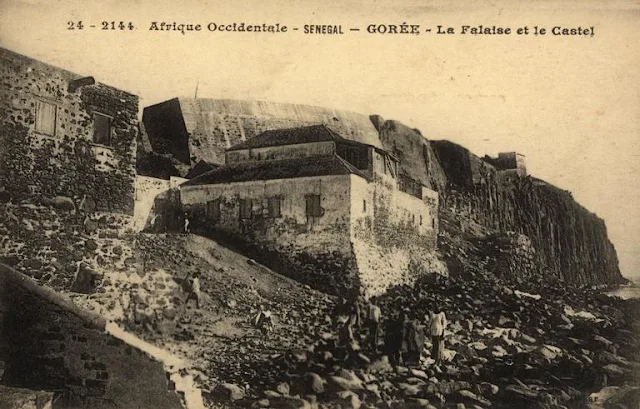

Pinet-Laprade, chef du service du génie de Gorée, en présente les différents aspects dans un rapport le 15 avril 1856 : « Nous croyons avoir démontré... que le système de défense de Gorée sera incomplet tant que nous n'aurons pas occupé solidement la presqu'île du Cap Vert ».

Par décret du 23 mai 1860, le gouvernement institue une compagnie disciplinaire des colonies pour travailler au port. Arrivée à Gorée le 17 août 1861, cette compagnie est affectée à Dakar aux établissements nécessaires aux travaux du port.

Par décret du 23 mai 1860, le gouvernement institue une compagnie disciplinaire des colonies pour travailler au port. Arrivée à Gorée le 17 août 1861, cette compagnie est affectée à Dakar aux établissements nécessaires aux travaux du port.  Elle commence par construire les baraques destinées au logement des disciplinaires. Privés de toute communication avec les autres troupes et les indigènes, ces sont surveillés de très près par la brigade de gendarmerie installée à Dakar au début de mars 1862.

Elle commence par construire les baraques destinées au logement des disciplinaires. Privés de toute communication avec les autres troupes et les indigènes, ces sont surveillés de très près par la brigade de gendarmerie installée à Dakar au début de mars 1862.  Le premier hivernage passé sous la tente, la compagnie a perdu 11 hommes, soit le 1/25ème de son effectif. Sur l'effectif total de 239 disciplinaires, Pinet-Laprade estime qu'il ne peut compter que sur 142 travailleurs par jour et 34 malades et demande que l'effectif de la compagnie soit porté à 400.

Le premier hivernage passé sous la tente, la compagnie a perdu 11 hommes, soit le 1/25ème de son effectif. Sur l'effectif total de 239 disciplinaires, Pinet-Laprade estime qu'il ne peut compter que sur 142 travailleurs par jour et 34 malades et demande que l'effectif de la compagnie soit porté à 400.  « C'est l'âme des travaux ; grâce à elle, et sous la direction habile et ferme du capitaine Bolot, les travaux considérables de la jetée de Dakar ont été exécutés ».

« C'est l'âme des travaux ; grâce à elle, et sous la direction habile et ferme du capitaine Bolot, les travaux considérables de la jetée de Dakar ont été exécutés ».  « Si, comme tout l'indique la construction de la jetée de Dakar ne peut laisser aucun doute à cet égard », écrit le commandant de Gorée au gouverneur le Ier mars 1862, « la presqu'île du Cap Vert doit devenir le centre principal de nos établissements sur la côte d'Afrique ; c'est là que nous devons fonder tous nos que réclame l'arrondissement de Gorée ; c'est aussi là que le commerce, s'il ne se laisse pas dominer par quelques intérêts du moment, doit tendre à s'établir définitivement...

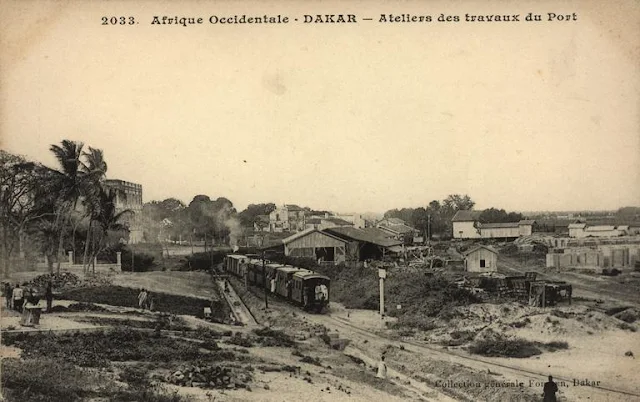

« Si, comme tout l'indique la construction de la jetée de Dakar ne peut laisser aucun doute à cet égard », écrit le commandant de Gorée au gouverneur le Ier mars 1862, « la presqu'île du Cap Vert doit devenir le centre principal de nos établissements sur la côte d'Afrique ; c'est là que nous devons fonder tous nos que réclame l'arrondissement de Gorée ; c'est aussi là que le commerce, s'il ne se laisse pas dominer par quelques intérêts du moment, doit tendre à s'établir définitivement...  Jusqu'au 21 avril 1862, on traîne au moyen de cordages les blocs de pierres répandus sur la plage. Au 19 juillet la longueur de jetée exécutée est de 80 mètres et l'appontement de 130 mètres. On espère recevoir de Bordeaux, du Havre et de Toulon 500 mètres de voies ferrées et huit wagons et tombereaux, des treuils et une grue mobile pour remplacer le matériel insuffisant emprunté au port de Gorée. Le 22 novembre « l'appontement de 150 mètres de longueur est terminé, la jetée aura atteint la même longueur au 31 décembre ; il ne restera donc qu'à faire 150 mètres ».

Jusqu'au 21 avril 1862, on traîne au moyen de cordages les blocs de pierres répandus sur la plage. Au 19 juillet la longueur de jetée exécutée est de 80 mètres et l'appontement de 130 mètres. On espère recevoir de Bordeaux, du Havre et de Toulon 500 mètres de voies ferrées et huit wagons et tombereaux, des treuils et une grue mobile pour remplacer le matériel insuffisant emprunté au port de Gorée. Le 22 novembre « l'appontement de 150 mètres de longueur est terminé, la jetée aura atteint la même longueur au 31 décembre ; il ne restera donc qu'à faire 150 mètres ».