Lorient

école Chefs de quart Pourquoi pas? Charcot

"La manière dont un tout jeune aspirant prit pour la première fois de sa vie le quart en chef à bord du Pourquoi-pas ? mérite réflexion.

Le navire avait franchi à la nuit tombante les passes de Saint-Malo. « A vous le soin, Monsieur l'aspirant. Vous savez où nous sommes. Nous allons à Alicante. Bonsoir ».

Au 30 juin 1915, huit chalutiers sont militarisés : l’Halicor, le Kernevel, le Keryado, le Laïta, l’Odet, la Providence, le Sacha et le Vulcain.

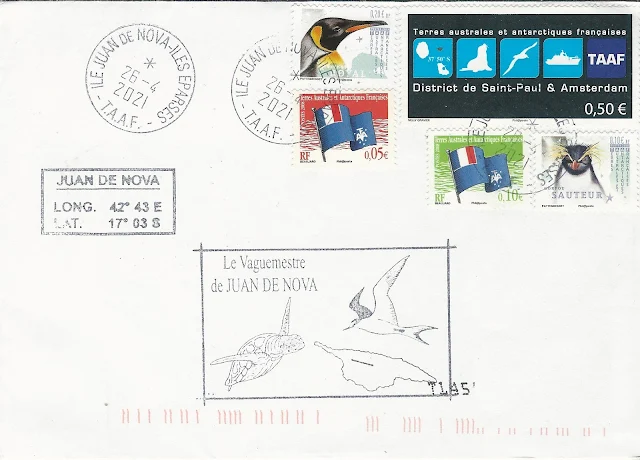

Parallèlement, une nouvelle école est créée au Péristyle pour former rapidement des chefs de quart pour les petits bâtiments engagés dans la guerre sous-marine

En 1908, Charcot part avec le Pourquoi Pas ? IV hiverner sur l’île Petermann pour sa deuxième expédition polaire. Lors de cette expédition, plusieurs membres de l'équipage dont Charcot sont atteints du scorbut. L'expédition est de retour en France en juin 1910 après un nouvel hivernage riche sur le plan scientifique. Le tracé de la terre Alexandre est accompli et une nouvelle terre est découverte, la terre de Charcot.

En 1912, le Pourquoi Pas ? devient le premier navire-école de la marine française.

À cette occasion sa coque sera repeinte en noir. Elle redeviendra blanche à partir de 1918 car Charcot effectue de nouveau, avec le Pourquoi Pas ?, des missions scientifiques en Atlantique nord, en Manche, en Méditerranée et aux îles Féroé, principalement pour des études de lithologie et de géologie sous-marine au moyen de dragages, dont Charcot a mis au point le matériel et les méthodes.

|

| Cachet Ecole des chefs de quart Lorient |

"En 1914, grâce à la compréhension du ministère de la Marine marchande, le brevet de capitaine au long cours est délivré au docteur Charcot. Peu après, il devait être promu lieutenant de vaisseau auxiliaire, et reçut le commandement d'un baleinier, transformé en bateau-piège, auquel il donna le nom de sa femme, Meg. et avec lequel il se lançait à la chasse aux sous-marins allemands.

En 1916, l'amirauté britannique, reconnaissante, lui décerna la croix du Distinguished service. Ensuite il mit au point un bateau-piège, construit par les Ateliers et Chantiers de Bretagne, à Nantes, et qui reçut le nom de Meg II.

Il avait l'aspect extérieur d'un petit charbonnier, mais il était habilement maquillé et truqué Ses flancs renfermaient 4 canons de 90 et un canon à tir rapide de 47.

Il patrouillait à l'entrée de la Manche principalement entre Saint-Malo et Ouessant et les Cornouailles. Malheureusement, les occasions de rencontrer l'ennemi étaient rares. Pourtant, la chance le favorisa, une seule fols, et sa citation, à l'ordre de l'armée navale, du 14 septembre 1918, dît expressément :

"A montré, au cours d'une rencontre du bâtiment spécial qu'il commandait et d'un sous-marin ennemi, le courage réfléchi, la décision et l'énergie d'un chef de grande autorité morale."

Durant ce temps, le "Pourquoi-Pas ?" sert de navire-école, pour la formation de chefs de quart. L'armistice de 1918 signé, le Pourquoi-Pas ? rallie Cherbourg jusqu'en 1919.

Cols bleus