Lisbonne, 4 décembre. Une note officieuse du ministère de la marine dit que les navires coulés dans le port de Funchal sont un convoyeur de sous-marin, le Kanguroo, le vapeur anglais Dacia, et la canonnière française Surprise.

|

| L'Ouest-Eclair 5-12-1916 |

|

| L'Ouest-Eclair 5-12-1916 |

Après le torpillage, les sous-marins ont bombardé la ville pendant deux heures, stationnant à trois milles de la terre. Les batteries terrestres ont riposté et ont forcé les sous-marins se retirer. Les dégâts matériels sont peu importants. Jusqu'à présent, aucune mort n'est signalée dans la villeIl semble que trente-quatre hommes de l'équipage de la canonnière ont péri, y compris le commandant, et quelques Portugais qui se trouvaient près des navires torpillés ont péri également.

Le gouvernement a pris des mesures.

|

| L'Ouest-Eclair 6-12-1916 |

L'Ouest-Eclair du 9 décembre apporte un peu plus d'informations sur ce raid allemand sur Funchal, en effet on parle de la station anglaise du câble sous-marin.

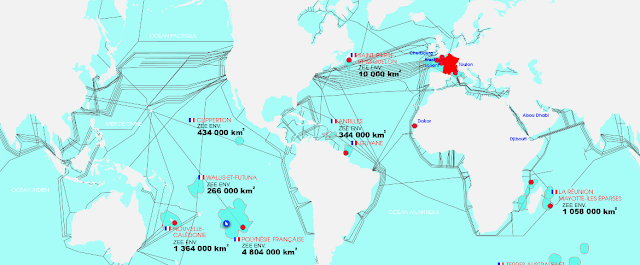

Les Allemands s’indignèrent aussi de l’hégémonie britannique en matière de câbles intercontinentaux. L’Allemagne avait l’avantage d’une puissante industrie câblière et en équipements électriques, mais sa position géographique était très désavantageuse en regard de l’océan Atlantique. Les Anglais, conscients de la menace allemande, empêchèrent l’Allemagne de poser des câbles dans l’océan Indien. L’Allemagne, qui possédait une base navale en Chine et quelques îles dans l’océan Pacifique, put, avec l’aide des Pays-Bas, se relier au câble transpacifique américain. Malgré cela, les communications intercontinentales de l’Allemagne restaient à la merci des Anglais. C’est pour cette raison que les Allemands construisirent de gigantesques émetteurs de radio pour communiquer avec leurs colonies et les États-Unis. Comme les câbles français, ceux de l’Allemagne, en dehors de l’Atlantique nord, se révélèrent sans intérêt commercial ou stratégique

Le Kanguroo dont l'implication dans le soutien du C/S Dacia n'est pas clairement établi. Il aurait peut-être en cours de livraison d'un sous-marin.

Pour transporter pour le compte des gouvernements étrangers, MM. Schneider et Cie n'ont pu envisager ni leur remorquage, présentant trop d'aléas, ni leur envoi par leurs propres moyens, le rayon d'action de ces navires étant forcément limité. Ils ont adopté une solution ingénieuse, consistant dans la construction d'un bâtiment spécial, aménagé pour transporter un sous-marin dans une cale contenue dans sa coque, et auquel on a donné le nom caractéristique de Kanguroo. Ce navire a été construit par la Société des Chantiers et Ateliers de la Gironde, à Bordeaux, d'après les plans de MM. Schneider et Cie, sous la surveillance du Bureau Veritas, qui l'a classé dans la première catégorie.

Son appareil moteur se compose d'une machine alternative à triple expansion d'une puissance de 85o chevaux, construite par les Ateliers Dyle et Bacalan, de Bordeaux, lui permettant de réaliser une vitesse de 10 nœuds environ. Il peut porter un poids utile de 3830 tonnes.La coque du navire présente trois parties principales (fig. G, du texte, et fig. 1 à 3, pl. XIX) : 1° la partie arrière A qui contient la machinerie, les pompes, les logements, etc., et qui est disposée comme l'arrière d'un navire ordinaire; 20 la partie centrale B, qui est un véritable dock flottant, destinée à contenir le sous-marin ; 3° la partie avant C, présentant des dispositifs spéciaux pour l'introduction du sous-marin, d'une part, et pour l'équilibrage du navire,-d'autre part. ;

La cale a une longueur de 58 mètres et un volume de 3 3oo mètres cubes. Elle est constituée par une double coque en forme de U, raidie à sa partie supérieure par des poutres transversales et fermée par des panneaux mobiles. Ces panneaux sont mis en place au moyen d'un pont roulant courant d'un bout à l'autre de la partie centrale du navire, au-dessus de la cale; chaque tronçon repose d'un côté sur la paroi de la cale, de l'autre sur une poutre métallique placée au-dessus de la cale, parallèlement à l'axe de cette dernière.

L'espace compris entre les deux coques forme water-ballast dans la partie inférieure et caissons d'air dans les parties latérales.

La cale peut communiquer avec la mer de deux façons, soit par des vannes de fond placées à sa partie inférieure et manœuvrables du pont, soit par l'avant du navire.

Cette partie avant du navire comprend un tunnel, limité dans sa partie inférieure et sur ses côtés par des parois étanches. L'espace compris entre ces parois et la coque constitue trois water-ballast : un inférieur et deux latéraux symétriques. Ce tunnel est séparé de la cale proprement dite par une porte d'acier étanche à deux battants et de la mer par une partie démontable, constituant la proue du navire, dont l'enlèvement permettra l'introduction du sous-marin.

L'équipage du Kanguroo se compose de quatre officiers, trois mécaniciens, treize marins et chauffeurs, et deux mousses. Le navire comporte encore des emménagements pour le logement de vingt-deux hommes, dont six officiers, constituant l'équipage du sous-marin qu'il transporte. Il contient encore une soute spéciale pour le transport des torpilles.

Le Kanguroo, lancé à Bordeaux le 12 avril, a subi à Rochcfort de brillants essais, et a gagné le port de Toulon, où il vient d'être chargé du sous-marin Ferré, destiné au Gouvernement péruvien, et qu'il transporte actuellement à Callao.

sources :

https://atlantic-cable.com/Cableships/Dacia/index.htm

https://www.colsbleus.fr/articles/11160

https://envelopmer.blogspot.com/2016/12/la-surprise-majunga-madagascar-3.html

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2021/05/30/comment-des-dirigeants-europeens-ont-ete-espionnes-par-la-nsa-depuis-le-danemark_6082102_4408996.html

https://books.openedition.org/igpde/3199?lang=fr

Pendant ce temps, les services de renseignements de la marine anglaise purent intercepter et déchiffrer les messages allemands transmis par des voies détournées sur les câbles anglais. Le plus célèbre de ces télégrammes fut celui envoyé par le ministre allemand des Affaires étrangères Arthur Zimmermann à son ambassadeur de Mexico Heinrich von Eckhardt, lui ordonnant d’inciter le Mexique à attaquer les États-Unis. Ce télégramme fut envoyé dans le code diplomatique suédois superposé au code diplomatique allemand et passa de Stockholm à Buenos Aires par un câble anglais, et de Buenos Aires à Washington par un câble américain. L’idée saugrenue de Zimmermann fut connue des Américains quand les Anglais déchiffrèrent le message et l’envoyèrent au président Wilson, le persuadant de déclarer la guerre à l’Allemagne

Pendant ce temps, les services de renseignements de la marine anglaise purent intercepter et déchiffrer les messages allemands transmis par des voies détournées sur les câbles anglais. Le plus célèbre de ces télégrammes fut celui envoyé par le ministre allemand des Affaires étrangères Arthur Zimmermann à son ambassadeur de Mexico Heinrich von Eckhardt, lui ordonnant d’inciter le Mexique à attaquer les États-Unis. Ce télégramme fut envoyé dans le code diplomatique suédois superposé au code diplomatique allemand et passa de Stockholm à Buenos Aires par un câble anglais, et de Buenos Aires à Washington par un câble américain. L’idée saugrenue de Zimmermann fut connue des Américains quand les Anglais déchiffrèrent le message et l’envoyèrent au président Wilson, le persuadant de déclarer la guerre à l’Allemagne