Et si l'île d'Hawaï était devenue un département d'outre-mer?

De Tromelin, durant son long voyage dans le Pacifique, passe pour avoir exploré de nombreuses îles dont Vanikoro où avaient fait naufrage les deux navires de La Pérouse. On lui prête également des découvertes, les île Phoenix (actuel Kiribati) et l’île de Fais (archipel des Carolines).

De famille noble, Breton, son père n’était pas marin pour un sou, puisqu’il fut notaire, procureur et finalement juge de paix.

Né le 11 janvier 1786, le jeune de Tromelin s’engagea dans la marine comme mousse début 1800 (il venait d’avoir quatorze ans) ; il fut naturellement impliqué dans les guerres napoléoniennes, participant en 1805 à la bataille de Trafalgar (il fut fait prisonnier mais s’évada deux ans plus tard).

Sa carrière fut brillante, qui le conduisit sur nombre de navires, son premier commandement datant du 1er juillet 1818 Le Lévrier.

Un temps dans la marine marchande (essentiellement entre Guyane et Caraïbe), il commanda la goélette La Torche en 1825. C’est un an plus tard qu’il prit le commandement de la corvette La Bayonnaise sur laquelle il naviguera près de trois ans, notamment dans le Pacifique (il fut de passage à Hawaii dix ans avant Cyrille Laplace pour établir un rapport sur les traitements, sur place, des Français et des catholiques plus généralement). Il rechercha également aux îles Salomon, à Vanikoro, des restes de a funeste expédition de La Pérouse. Au cours de ce voyage exceptionnel en densité, il sillonna le Pacifique de long en large et en devint un fin connaisseur.

Il commanda divers bâtiments à son retour en France, avant de se voir nommé contre-amiral le 17 décembre 1845. C’est là que lui fut confié le commandement de La Poursuivante, frégate avec laquelle il retourna dans le Pacifique, notamment pour y mener son opération militaire à Honolulu. Il décède le 15 mai 1867 à Lorient. Il avait alors 81 ans et la marine française perdit sans doute le plus expérimenté de ses hommes.

Honolulu

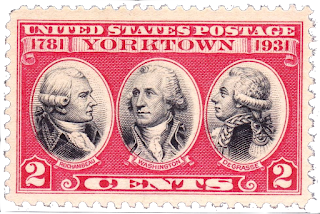

La première fois, ce fut en juillet 1839 : la frégate l’Artémise, réparée et remise en état à Papeete, commandée par Cyrille Laplace (qui venait d’imposer aux protestants extrémistes de la London Missionnary Society de cohabiter avec les prêtres catholiques jusqu’à présent chassés de Tahiti), arriva à Honolulu. La situation, du fait des protestants américains, était pire qu’à Tahiti. Le catholicisme était interdit, les « ayatollahs » protestants imposant leur loi à tout l’archipel, au mépris des droits des Français et des convertis catholiques. Le 18 novembre 1837, le roi Kamehameha III, mal inspiré par les pasteurs l’entourant, promulgua même une ordonnance déclarant le catholicisme hors-la-loi. Laplace ne fit pas dans la dentelle : sa frégate était très bien armée. Il lança un ultimatum au roi ; la France reconnaissait l’indépendance de son royaume mais exigeait un traitement correct des catholiques, de ses citoyens et de ses importations lourdement taxées.

Face à la menace, Kamehameha céda de suite. Laplace, pour marquer le coup, fit défiler 120 fusiliers marins et 60 marins en tenue le dimanche suivant pour assister à une messe donnée à terre dans une des résidences royales. Le 17 juillet, Laplace et le roi hawaiien signaient même un traité très favorable à la France pour faciliter ses importations. Le Français, avec fermeté, avait gagné sur toute la ligne…

Cyrille Pierre Théodore Laplace (1793-1875) est de ces personnages à l’avenir tout tracé. Né en mer le 7 novembre 1793, il rejoignait la Marine impériale seize ans plus tard, avant de devenir le commandant de la corvette La Favorite. Le 30 décembre 1829, il quittait ainsi le port Toulon, missionné par le gouvernement français dans l’espoir d’établir des liens diplomatiques et commerciaux. Durant trois ans, il sillonnera le monde, rejoignant l’Inde, l’Asie du Sud-Est, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et l’Amérique Latine. A son retour, il raconte son périple au sein d’un récit publié en plusieurs volumes en 1833,

Fin 1840, on comptait deux mille catholiques à Hawaii et la première cathédrale de Honolulu voyait le jour en août 1843.

Quelques années plus tard, le démon de la revanche tenaillait toujours les protestants qui entendaient bien barrer la route définitivement aux Français et aux catholiques. Leur intolérance était totale et c’est en véritables dictateurs qu’ils avaient recommencé à régenter le royaume, entravant notamment les importations de vins et spiritueux français.

Quelques années plus tard, le démon de la revanche tenaillait toujours les protestants qui entendaient bien barrer la route définitivement aux Français et aux catholiques. Leur intolérance était totale et c’est en véritables dictateurs qu’ils avaient recommencé à régenter le royaume, entravant notamment les importations de vins et spiritueux français.Arriva alors un amiral français, Louis François Marie Nicolas Legoarant de Tromelin, qui alla, pour sa part, bien plus loin que Laplace. Il jeta les ancres de ses deux navires, la corvette Gassendi et la frégate La Pousuivante, le 12 août 1849 dans le port d’Honolulu.

Les rapports que lui fournit le consul de France en poste à Hawaii étaient explicites : pour Guillaume Patrice Dillon (1810-1857, diplomate d’origine irlandaise), seule une démonstration de force pouvait ramener le roi à la raison et le détacher de l’influence néfaste des missionnaires américains, ceux-ci agissant dans tous les domaines contre les intérêts français et contre les catholiques de quelque nationalité qu’ils soient (y compris les Hawaiiens).

De Tromelin se donna le temps de prendre la mesure du conflit. Il décida de jouer la carte de la diplomatie en demandant audience au roi, pour tenter d’aplanir les difficultés et recaler le souverain sur les accords signés en 1839 avec Laplace.

De Tromelin se donna le temps de prendre la mesure du conflit. Il décida de jouer la carte de la diplomatie en demandant audience au roi, pour tenter d’aplanir les difficultés et recaler le souverain sur les accords signés en 1839 avec Laplace.Las, le roi était sur une autre île de l’archipel et ne daigna pas se déplacer pour aller à la rencontre du Français. L’amiral apprécia peu, très peu. Son commandement lui donnait autorité sur tout l’océan Pacifique et qu’un roitelet local l’ignore ne fut pas à son goût.

« Ne résistez pas si les Français tirent »

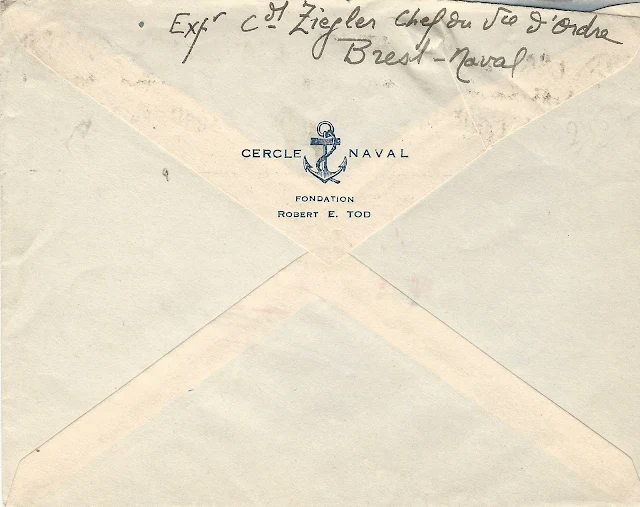

La proclamation que fit afficher de Tromelin dans le rues de Hawaii pour justifier son coup de force et rassurer la population : l’original est en hawaiien.

Fort de ce refus, de Tromelin décida de hausser le ton. Cette fois-ci, il fixa, avec l’aide de Dillon, un ultimatum au roi, exigeant de celui-ci dix mesures immédiates (en gros celles prévues par les accords franco-hawaiiens de 1839, voir notre encadré).

Le roi, sous l’influence totale des protestants, décida une nouvelle fois de ne pas répondre.

|

| Mise à l'eau, à Toulon, de La Poursuivante |

En revanche, il savait que son refus de dialoguer allait amener les Français à réagir, aussi ordonna-t-il au peuple de se conformer à ces directives : "Ne résistez pas si les Français tirent sur la ville, débarquent en armes ou s'emparent du fort ; mais faites flotter le drapeau jusqu'à ce que les Français le détruisent. Les Hawaiiens indigènes ne doivent pas insulter aucun officier, soldat ou marin français, ni leur fournir un prétexte quelconque à des actes de violence. "

Le 25 août à midi, le gouvernement hawaiien envoya toutefois une réponse à de Tromelin, lui indiquant que les alcools français ne subissaient pas de taxes injustes (les importations ne cessant d’augmenter), que l’égalité de traitement entre les différentes religions était bien appliquée mais que les écoles publiques ne devaient pas être placées sous la direction de confessions religieuses et qu’enfin l’adoption de la langue française dans le monde des affaires n’était pas un besoin et qu’en tout état de cause, c’était irréalisable.

Le roi informa également de Tromelin qu’aucune résistance ne sera opposée à ses actes militaires s’il décidait d’une intervention et que les biens des Français d’Hawaii seraient protégés. Il proposa enfin la médiation d’une autre grande puissance pour régler le problème.

Le yacht du roi envoyé à Tahiti

En 1849, le port de Hawaii était surtout fréquenté par des baleiniers de toutes les nationalités, américains en tête (venus de Nantucket).

De Tromelin, jugeant ces propositions très insuffisantes et empreintes de mauvaise foi, décida de mener une action militaire même si elle demeurait symbolique, dans l’après-midi du 25 août.

Cent quarante fusiliers marins débarquèrent en armes sur le port avec deux pièces d’artillerie, en prirent possession et, sans rencontrer de résistance, s’emparèrent du fort de Hawaii. Celui-ci avait été évacué en prévision de la riposte française, mais néanmoins, de Tromelin fit détruire les canons et toutes les munitions que ses hommes y trouvèrent (poudre, balles et fusils). Il prit grand soin de laisser flotter le drapeau hawaiien sur la forteresse, ne désirant pas prendre possession de l’archipel.

Quant à ses deux occupants, le gouverneur d'Oahu Mataio Kekuanaoa et le maréchal du royaume Warren Goodale, qui n’avaient opposé aucune résistance aux Français, ils furent libérés. Dans la foulée, les militaires s’emparèrent du local de la douane, de plusieurs bâtiments du gouvernement (au sein desquels ils procédèrent à des actes de pillage et de saccage), et saisirent même huit navires dans le port, dont le yacht personnel et privé de Kamehameha, qui fut envoyé à Tahiti et jamais rendu !

Une proclamation pour rassurer

La Gassendi, l’un des deux navires de guerre dont disposait de Tromelin.

Dès le dimanche 26 août 1849, de Tromelin fit afficher dans tout Honolulu, rédigée en hawaiien, une proclamation adressée au peuple, proclamation dans laquelle il expliquait le but de son escale et dénonçait les menées arbitraires et anticonstitutionnelles des ministres du roi (les pasteurs protestants).

Il rappela que le 13 décembre 1848, les grandes nations, Angleterre, Etats-Unis et France, avaient déjà eu l’occasion, par le biais de leurs consuls, de se plaindre auprès du souverain de ces mauvais conseillers imposant une véritable dictature sur l’archipel. Il justifiait l’action militaire symbolique qu’il avait ordonnée par le mépris affiché par les ministres du roi et rassurait les Hawaiiens quant à ses intentions, son but n’étant que de voir le gouvernement local respecter le traité signé en 1839 avec Laplace.

Fort de son action militaire et de sa prise de position, de Tromelin ne pouvait rester plus longtemps à Hawaii. D’ailleurs, le 30 août, des colons américains favorables aux pasteurs organisèrent une fausse riposte pour se moquer des Français qui en furent quitte pour doubler les sentinelles. Le roi, pour sa part, avait fait savoir que compte-tenu des problèmes entre son royaume et la France, il enverrait à Paris un de ses diplomates pour apaiser les tensions et trouver des solutions.

Le 5 septembre 1949, de Tromelin et ses troupes quittèrent les eaux du port de Honolulu.

Pas question de payer !

Une vue du port de Honolulu par Robert Elwes, en 1849. Les reliefs sont un peu trop marqués par rapport à la réalité.

Dès 1850, Hawaii fait connaître ses prétentions demandant, entre autres, un peu plus de cent mille dollars au titre des préjudices subis. Un conseiller mandaté par le roi, le médecin et missionnaire Gerrit Parmele Judd (1803 –1873), fut envoyé en France le 11 septembre afin de réclamer cette somme très importante à l’époque. Au départ de l’affaire, le gouvernement français ne s’était guère montré favorable à l’initiative militaire de de Tromelin, mais au retour de celui-ci, flanqué de Dillon, il changea d’avis et estima en définitive que l’intervention était justifiée. La France jugeait que ses commerçants, ses concitoyens et enfin les catholiques en général avaient, eux aussi, subis de lourds préjudices. Il n’était donc, au final, pas question de payer quoi que ce soit.

Judd revint bredouille dans le Pacifique, malgré le soutien diplomatique des Etats-Unis et de l’Angleterre, ravis de voir la France empêtrée dans une crise diplomatique à Hawaii.

L’intransigeant Dillon ayant quitté Honolulu, son successeur eut à assurer un retour à la normale, ce qui fut fait grâce à Louis-Napoléon III, le prince-président décidant d’offrir à Kamehameha III un superbe cadeau, à savoir un service de table en argent extrêmement raffiné et soigné. Un service qui s’est inscrit dans la durée puisqu’aujourd’hui encore, il est utilisé par le gouverneur de Hawaii lors des réceptions officielles. Les catholiques, quant à eux, ne furent plus inquiétés…

Les dix demandes à Kamehameha

L'adoption complète et fidèle du traité du 26 mars 1846.

L'adoption complète et fidèle du traité du 26 mars 1846.- La réduction de la taxe sur les spiritueux français à moins cinq pour cent ad valorem .

- La sujétion des écoles catholiques à la direction du chef de la Mission française et aux inspecteurs spéciaux, pas pour les protestants et un traitement rigoureusement égal accordé aux deux cultes et à leurs écoles.

- L'utilisation de la langue française dans toutes les relations d'affaires entre les citoyens français et le gouvernement hawaïen.

- Le retrait de l'exception alléguée par laquelle les baleiniers important des vins et spiritueux ont été touchés, ainsi que l'abrogation d'un règlement qui obligeait les navires français chargés de liqueurs à payer des douaniers placés à bord pour surveiller leur chargement et déchargement.

- Le retour de tous les droits perçus en vertu du règlement, la rétractation de ce qui a été demandé par le cinquième article.

- Le retour d'une amende de vingt-cinq dollars versés par la baleinière Général Teste outre l'indemnité de soixante dollars pour le temps qu'elle a été détenue dans le port.

- La punition de certains écoliers dont la conduite impie à l'église a occasionné des plaintes.

- Le déplacement du gouverneur d'Hawaï qui a autorisé l'effraction du domicile d'un prêtre par des policiers pour procéder à une arrestation ou l'ordre que le gouverneur indemnise le missionnaire.

- Le paiement, à un gardien d'hôtel français, des dommages commis dans sa maison, par les matelots du SMB [Sa Majesté Britannique] depuis le navire Amphitrite .

sources

Journal des débats politiques et littéraire 13 septembre 1833

Revue de l'Orient : bulletin de la Société orientale Société orientale de France. 1843