SNLE Le Triomphant

Le SNLE LE TRIOMPHANT

En 1982, alors que débutaient les premiers développements et que le projet du sous-marin n'était encore que dans les limbes, la conception et la réalisation du Triomphant ont été perçues d'emblée comme une tâche d'une ampleur et d'une complexité comparables, quoique se situant dans des domaines différents, à celles qu'avait connues en son temps la conception du Redoutable. Dans le cas du Triomphant, c'est bien évidemment la satisfaction des objectifs très ambitieux fixés en matière de discrétion acoustique qui impliquait les efforts d'innovation les plus considérables et qui allait véritablement gouverner la conception du bâtiment :

- définition des formes de carène et d'un nouveau type de propulseur (pompe-hélice) permettant de minimiser les bruits d'origine hydrodynamique ;

- conception, puis qualification d'appareils à très faibles niveaux intrinsèques de vibrations ;

- définition, développement et validation des dispositifs très divers permettant "de filtrer" les vibrations résiduelles dans leur cheminement vers la coque.

Mais la discrétion acoustique ne constitue pas, loin de là, le seul domaine où il a fallu innover pour satisfaire le niveau de performance recherché.

Citons sans prétendre à l'exhaustivité :

- l'accroissement très sensible de l'immersion maximale permis par la mise en oeuvre d'un nouvel acier à très haute limite élastique (100 HLES) et le développement d'une nouvelle technologie des circuits d'eau de mer ;

- les progrès accomplis en matière de propulsion nucléaire avec le développement de la nouvelle chaufferie de type K15 (commune aux SNLE type Le Triomphant et au porte-avions type Charles de Gaulle) ;

- le système d'exploitation tactique, qui utilisera un réseau d'antennes de détection sous-marine représentant une multiplication par un facteur d'environ dix du nombre d'hydrophones installés, et, par voie de conséquence, de la puissance de traitement et de calcul associée, par rapport aux SNLE type M4 ;

- le système de navigation inertielle qui fera appel à des gyroscopes à très faible dérive intrinsèque, développés spécifiquement pour Le Triomphant ;

- la résolution des délicats problèmes posés par l'éjection en plongée du missile M4 à partir de tubes dont la géométrie est notablement différente de celle des tubes utilisés sur les SNLE

La première sortie du sous-marin de nouvelle génération :

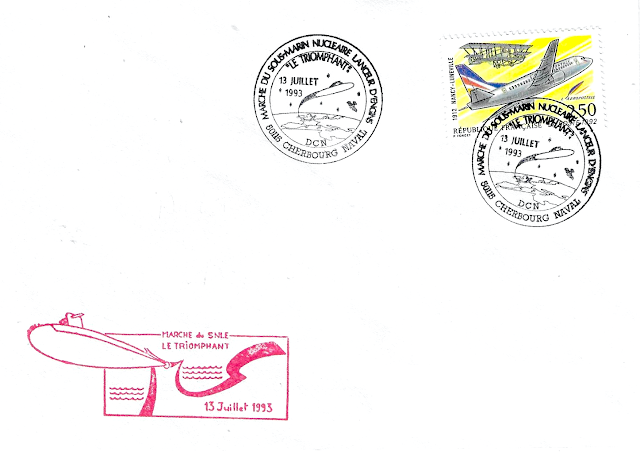

Vingt mille admirateurs pour une marche triomphale

Héros d'une première mondiale moins spectaculaire qu'un lancement traditionnel mais qui a cependant attiré vingt mille visiteurs dans l'arsenal de Cherbourg, les 12, 13 et 14 juillet derniers, Le Triomphant a marché avec succès de la nef Laubeuf à la forme Cachin. Une opération mille-pattes qui a permis de démontrer le savoir-faire d'un établissement bien décidé à en faire une grande fête de famille, en présence de nombreux partenaires choisis parmi les 4000 sociétés ayant participé de près ou de loin à la réalisation du plus gros sous-marin jamais construit en France.

"Nous avons réuni aujourd'hui les acteurs du programme des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins de la nouvelle génération pour accompagner cette étape technique importante (...) Pour la première fois, un sous-marin va sortir de son chantier de construction sur des marcheurs pour rejoindre son bassin d'achèvement. Le transfert en lui-même dure plusieurs heures, c'est pourquoi nous avons choisi de vous faire assister à ce qui constitue pour nous le moment le plus émouvant la fin de sa sortie de la nef d'achèvement" annonce l'ingénieur général de l'armement Cadet, directeur de DCN Cherbourg, quelques minutes avant de donner l'ordre de libérer le train des trente-quatre marcheurs.

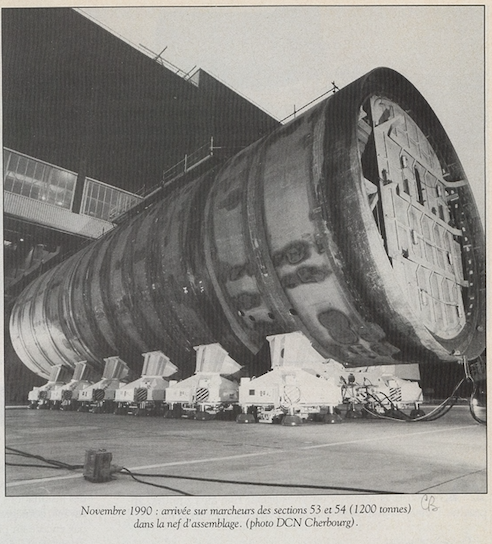

Supporté par 34 marcheurs, le sous-marin quitte la nef de construction assemblage du chantier Laubeuf de DCN Cherbourg, pour gagner l'ouvrage Cachin, où il va être "achevé" en fond de forme avant de partir à la mer pour ses essais. En théorie, le problème du transfert est simple, et l'opération a été validée dès novembre 1990 avec le transfert entre les deux nefs du chantier d'un ensemble de 1800 tonnes constitué des sections 3 et 4 du Triomphant (encore relativement vides ...) et plus récemment avec le déplacement de l'arrière du sous-marin Le Redoutable, à l'occasion de son démantèlement nucléaire.

Dans la pratique, ce n'est pas si simple. Pour deux raisons :

Le sous-marin est lourd : la plupart des matériels, ont embarqués, et il faut que les marcheurs soient capables de "prendre en charge" le colis. Chaque marcheur a une capacité pratique de levage entre 100 tonnes (cette limite basse ne posant pas de problème) et 400 tonnes...

34 fois 400 tonnes, cela permet de soulever 13 600 tonnes ?

Oui, toujours en théorie, si la charge du sous-marin est répartie correctement sur les marcheurs, ou plutôt si les marcheurs sont disposés astucieusement sur la coque. Mais ...on ne peut pas placer les marcheurs n'importe où. Suivant le principe bien connu de l'action et de la réaction, le poids du sous-marin sur un marcheur créé une réaction du marcheur sur la coque du bateau. Cette coque bien que conçue pour résister à la pression de l'immersion, ne peut pas tout accepter. Ainsi, la règle de Phoeni-Rincquer définit la charge maximale en fonction de la distance entre deux lignes de marcheurs.

Vingt mille admirateurs pour une marche triomphale

Héros d'une première mondiale moins spectaculaire qu'un lancement traditionnel mais qui a cependant attiré vingt mille visiteurs dans l'arsenal de Cherbourg, les 12, 13 et 14 juillet derniers, Le Triomphant a marché avec succès de la nef Laubeuf à la forme Cachin. Une opération mille-pattes qui a permis de démontrer le savoir-faire d'un établissement bien décidé à en faire une grande fête de famille, en présence de nombreux partenaires choisis parmi les 4000 sociétés ayant participé de près ou de loin à la réalisation du plus gros sous-marin jamais construit en France.

Pour respecter ces deux contraintes, limiter la charge maximale dans la coque et répartir convenablement les marcheurs, il est nécessaire de bien connaître le poids exact du sous-marin au moment de sa marche, et surtout le centre de gravité et si possible la répartition géographique aussi précise que possible de ce poids. Ce n'est pas simple. Les constructeurs de sous-marins ont l'habitude, par nécessité, de gérer avec beaucoup de précision toutes ces données pour le sous-marin terminé, prêt à prendre la mer. Mais connaître le poids, le centre de gravité, etc ... à un moment quelconque de la construction, c'est paradoxalement un peu plus complexe. Des méthodes de gestion particulières, et un contrôle plus précis de ce qui est effectivement embarqué, ont dû être mises en place par DCN Cherbourg.

Pour respecter ces deux contraintes, limiter la charge maximale dans la coque et répartir convenablement les marcheurs, il est nécessaire de bien connaître le poids exact du sous-marin au moment de sa marche, et surtout le centre de gravité et si possible la répartition géographique aussi précise que possible de ce poids. Ce n'est pas simple. Les constructeurs de sous-marins ont l'habitude, par nécessité, de gérer avec beaucoup de précision toutes ces données pour le sous-marin terminé, prêt à prendre la mer. Mais connaître le poids, le centre de gravité, etc ... à un moment quelconque de la construction, c'est paradoxalement un peu plus complexe. Des méthodes de gestion particulières, et un contrôle plus précis de ce qui est effectivement embarqué, ont dû être mises en place par DCN Cherbourg.

Premier de série de la nouvelle génération de SNLE, Le Triomphant a franchi pour la première fois le goulet de Brest, le 1er juillet au matin, sous le commandement du CV Dupont, et gagné la base de l'Ile Longue. Il était assisté sur la fin de son parcours par les remorqueurs Armen et Keréon ( 1300 ch, 12 tonnes de traction) et Marronier (700 ch) en flèche. De nombreuses autorités assistaient à l'arrivée du bâtiment parti 48 heures plus tôt de Cherbourg pour entamer ses essais en mer. Des essais qui dureront deux ans.

Les Cherbourgeois reverront de temps à autre le sous-marin qu'ils ont construit. Ses sorties en Atlantique, de quelques jours à trois semaines, seront entrecoupées de périodes de mise au point et d'entretien. L'une d'elles l'immobilisera un mois à l'Ile Longue, à partir de la mi-octobre. Puis il devrait reprendre au large ses essais de navigation, de transmissions, de détection, de systèmes d'armes, de discrétion acoustique aussi en rade de Brest, sur le polygone d'écoute Rascas. Ces derniers essais ne seront pas des moindres puisque Le Triomphant sera l'un des sous-marins les plus silencieux au monde.

Retour à Cherbourg de temps à autre

Il retournera en novembre à Cherbourg, et y restera huit mois, le temps de démonter un certain nombre d'éléments, de voir comment ils se sont comportés et de les remplacer au besoin. Si le cordon ombilical qui le reliait au port normand a été coupé, Le Triomphant en est toujours dépendant pour les pièces de rechange, et des équipes cherbourgeoises feront la navette entre les deux sites jusqu'à la mise en service du bâtiment.

Sources

Les Cherbourgeois reverront de temps à autre le sous-marin qu'ils ont construit. Ses sorties en Atlantique, de quelques jours à trois semaines, seront entrecoupées de périodes de mise au point et d'entretien. L'une d'elles l'immobilisera un mois à l'Ile Longue, à partir de la mi-octobre. Puis il devrait reprendre au large ses essais de navigation, de transmissions, de détection, de systèmes d'armes, de discrétion acoustique aussi en rade de Brest, sur le polygone d'écoute Rascas. Ces derniers essais ne seront pas des moindres puisque Le Triomphant sera l'un des sous-marins les plus silencieux au monde.

Retour à Cherbourg de temps à autre

Cols bleus 03-07-1993- n°2221

Cols Bleus 7 et 14 août 1993 n° 2224

Cols bleus 06-08-1994 n° 2269