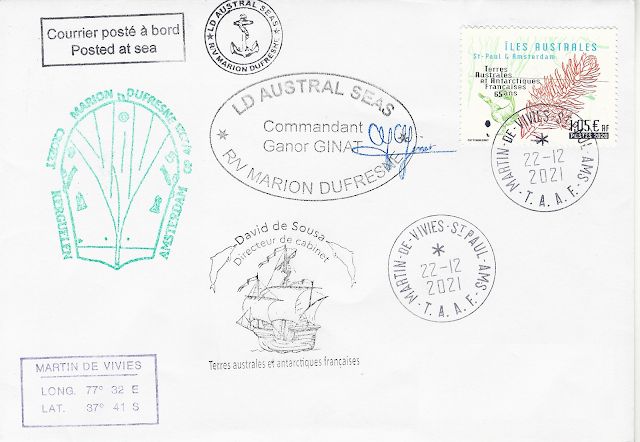

La crise d'AGADIR 1911

Le Maroc, un des derniers pays non colonisés d’Afrique au début du XXe siècle, suscite la convoitise des puissances coloniales et cristallise les rivalités entre la France et l’Allemagne . Guillaume II n’accepte pas que l’Entente cordiale, signée en 1904, accorde à Paris le droit d’envisager un protectorat sur le sultanat du Maroc. Afin d’assurer son soutien au sultan Abd al-Aziz, Guillaume II s’est rendu à Tanger en 1905. Depuis lors la question marocaine suscite craintes et débats dans toutes les chancelleries européennes (Le Rappel, 4 juillet 1911). Depuis 1906, suite à la conférence d’Algésiras, les Français se sont imposés au Maroc, notamment grâce au général Lyautey.

Au centre de l'intrigue, l'antagonisme entre l'Union des Mines et les Mannesmann.

En septembre 1907, se constitue officiellement l'Union des Mines marocaines, syndicat international associant, selon une formule déjà éprouvée en Algérie et esquissée au Maroc depuis 1904, des intérêts métallurgiques français (62 % du capital initial), allemands (20 %), anglais (6 %), espagnols (6 %), italiens (4 %) et portugais (2 %).

En fait, cette combinaison repose sur l'entente entre Schneider (26 %) et les trois grands de la sidérurgie allemande : Krupp (10 %), Gelsenkirchen et Thyssen (5 % chacun).

Ce « groupement international à prépondérance française » a l'accord de la diplomatie française, d'abord réservée en 1906, parce qu'il concrétise la réalité du régime d'égalité économique instauré par l'acte d'Algésiras. Selon le président de l'Union, Darcy, l'objectif du groupe français animé par Schneider consiste à « grouper dans une combinaison où la prédominance est assurée d'une manière aussi ferme que durable à l'élément français, d'une part les plus forts consommateurs de minerai de l'Europe occidentale et, d'autre part, des personnalités étrangères appartenant aux principaux pays représentés au Maroc ». Malgré le style feutré du rapport, l'objectif transparaît clairement : canaliser la concurrence étrangère au profit du groupe français

Seulement, l'Union des Mines, si elle arrive assez rapidement à absorber les principaux de ses concurrents déjà sur place, ou à leur barrer la route, se heurte rapidement aux prétentions et aux exigences des Mannesmann.

Ceux-ci interviennent au Maroc en 1906. Après avoir demandé en vain, en juin 1906, au sultan Abd-el-Aziz, la concession de droits miniers exclusifs sur le Rif oriental, ils ont obtenu, par un firman chérifien qui leur est délivré le 6 octobre 1908 par Moulay-Hafid, des droits miniers très étendus dont l'authenticité et la valeur juridique vont être l'objet de controverses très âpres et de campagnes d'opinion parfois passionnées.

C'est l'époque où l'affaire des mines marocaines devient une question nationale en Allemagne, du fait de l'action multiforme des Mannesmann, qui opèrent à la façon d'un groupe de pression à l'américaine

Le gouvernement allemand va mettre la pression

Prétendant répondre à un appel à l'aide d'entreprises allemandes de la vallée du Souss -

|

| SMS Panther |

|

| SMS Berlin |

Le gouvernement Caillaux, conscient du très grave danger qu'une guerre représente, préfère négocier. Ces négociations sont conduites, côté français, par le président du Conseil, Joseph Caillaux, et l'ambassadeur français à Berlin, Jules Cambon, et, côté allemand, par Alfred von Kiderlen-Waechter, ministre des Affaires étrangères allemand. Aux termes d'âpres tractations, l'Allemagne renonce à être présente au Maroc, en échange de l’abandon par Paris de 272 000 km2 de territoires d'Afrique équatoriale, au Gabon, au Moyen-Congo et en Oubangui-Chari, au profit du Cameroun allemand. Après que les deux pays sont parvenus le 11 octobre à un accord, un traité officiel franco-allemand est signé le 4 novembre 1911 à Berlin et laisse les mains libres à la France au Maroc. Ce n'est qu'à ce moment-là que les bâtiments allemands quittent définitivement la baie d'Agadir, le .

L'OUEST-ECLAIR

L'Allemagne intervient au Maroc

Elle envoie un bateau de guerre

M, de Selves a fait part à son ambassadeur des réserves de la France

PARIS, 1" juillet. M. de Schoen, ambassadeur d'Allemagne, s'est rendu ce matin au quai d'Orsay pour aviser M. de Selves, ministre des affaires étrangères, que son gouvernement avait décide l'envoi d'un navire de guerre devant Agadir.

M. de Schoen a expliqué que l'Allemagne prenait cette mesure dans un esprit préventif et pour protéger ses nationaux au cas ou des troubles se produiraient dans le port et ses parages. « C'est sur la demande des commerçants allemands établis à Agadir que l'Allemagne a décidé cette démonstration » dont l'ambassadeur d'Allemagne estime, qu'en raison de son caractère essentiellement temporaire, l'opinion française n'a pas lieu de s'émouvoir. Nous croyons savoir que M. de Selves, en donnant acte à l'ambassadeur de sa communication, lui a exprimé son étonnement de voir t'Allemagne prendre une initiative qui, d'après les déclarations de M. de Schoen lui-même, parait aussi nettement contraire aux dispositions de l'acte d'Algésiras. M. de Selves aurait ajouté qu'il faisait toutes ses réserves au sujet de cette initiative.

D'autre part, l'agence Havas communique la dépêche suivante de Berlin

Malgré l'état du terrain, l'artillerie a suivi la colonne,, escaladant les assises rocheuses sur lesquelles se dresse la kasbah à 1.000 mètres d'altitude.

Cette manche sans 'résistance semble avoir amené tous les Beni-M'tir à composition les soumissions affluent seuls le caid d'Akka et deux de ses lieutenants se sont enfuis avec quelques partisans chez les Zaïan.

Sources

Mines et politique au Maroc, 1907-1914 (D'après les Archives du Quai d'Orsay)

L'OUEST-ECLAIR

BNF GALLICA

Correspondance d'Orient : revue économique, politique & littéraire / directeurs : Chekri-Ganem, Dr Georges Samné - 1911-07-15