Toulon sur Mer 78

14 7bre 1824

|

| lettre taxée 3 décimes de Toulon pour Marseille - 50 km -8 gr |

Le maire de Toulon, bien que marin, semble embarrassé par la mise en application de cette ordonnance royale. Il rappelle au Maire de Marseille son précédent courrier du 8 courant par laquelle il demandait la marche suivie par la ville en exécution de cette loi.

"A Draguignan et à Toulon, les maçons représentent entre 8 à 12 % du corps électoral. Le poids des frères dans la vie politique est également en déclin. Trois députés varois sont d'anciens adeptes de l'art royal. Il en est de même pour le banquier Cagniard-Saint- Mémin, candidat libéral malheureux aux élections législatives de 1827, et pour le maire de Toulon de 1822 à 1830, J.-B. Lacroix, vicomte de Charrier-Moissard. Les frères encore actifs sous la Restauration sont au mieux conseillers municipaux. JJ est donc difficile de cerner avec précision les tendances politiques de la maçonnerie. D'abord parce que nous sommes loin de connaître les idées de tous les « fils d'Hiram » ; ensuite parce que les choix politiques de quelques maçons engagés sont rarement concordants avec l'opinion dominante de leur loge."

La tradition et l’histoire font du calvaire de Plougastel-Daoulas un ex-voto marquant en 1598, la fin de l’épidémie de peste qui venait de décimer un tiers de la population de la presqu’île. Le seigneur de Kererault serait mort le 27 septembre 1598 en faisant le vœu qu’un calvaire soit édifié en ex-voto s’il était le dernier mort de la peste.

Trois étapes attestées ont marqué sa construction :

- 1602 : achèvement du socle.

- 1603 : achèvement et pose des trois croix.

- 1604 : achèvement total du monument avec l’ensemble de sa statuaire.

Les provenances des pays qui ne sont pas réputés habituellement sains seront en fonction des renseignements fournis par la patente de santé et “relativement à leur état sanitaire” rangés sous l’un des trois régimes ci-après : sous le régime de la patente brute, si elles sont ou ont été depuis leur départ infectées d’une maladie pestilentielle ; si elles viennent de pays qui en soient infectés ; ou si elles ont communiqué avec des lieux, des personnes ou des objets qui auraient pu leur transmettre la contagion

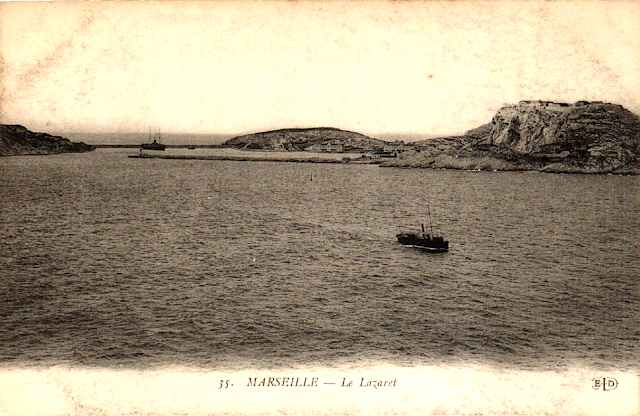

Rénovation de la prévention des épidémies au XIXe siècle.

La loi de 1822 se heurta à deux types de difficultés : dans l’immédiat elle rencontra l’opposition de groupes de pression et plus tardivement se produisit un décalage avec les progrès de la connaissance. Les groupes de pression se livrèrent à deux types d’attaques : des attaques d’ordre théorique par les non contagionistes. Ces derniers niaient la transmission par l’homme des maladies épidémiques et voyaient l’origine du mal dans les ‘‘ miasmes ’’ apportés par l’air et piégés dans l’atmosphère des lieux contaminés d’où l’inutilité des contraintes d’isolement. Leur tête de file Chervin dans une pétition à la Chambre des Pairs et à la Chambre des Députés demandait même en 1843 ‘‘ la suppression immédiate des mesures sanitaires relatives à la fièvre jaune et à quelques autres maladies, la réduction des quarantaines contre la peste et qu’on se livre sans délai à des recherches approfondies sur le mode de propagation de ce dernier fléau ’’.

- des attaques d’ordre économique par la pression des milieux maritimes et commerciaux . Si des quarantaines prolongées apparaissaient comme tolérables et presque comme un repos à l’époque de la navigation à voile aux longues et pénibles traversées avec surmenage de l’équipage du fait des manœuvres quasi constantes dans des conditions hygièno-diététiques déplorables , elles devenaient insupportables avec la navigation à vapeur surtout à partir de la décennie 1840 où elle se généralisa avec l’apparition de l’hélice à pales inventée par Augustin Normand. Les quarantaines s’avéraient parfois de durée très supérieure aux traversées

La police sanitaire maritime française au XIXème siècle * par Bernard HILLEMAND **

Les tarifs

Taxe 3 décimes : lettre de + 6 à 10 g.

La loi du 9 avril 1810 fixe le tarif des lettres de bureau à bureau.

Les tarifs postaux français / 1627-1969 – J.P. Alexandre, C. Barbey, J.F. Brun, G. Desarnau, Dr R. Joany - 1982.

50 km | -1200 km | 1200 km | 1400 km | 1600 km | 1800 km | +200 km | |

6 g | 2 décimes | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | +1 |

8 g | 3 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | |

10 g | 3 | 17 | 17 | 18 | 20 | 21 | |

15 g | 4 | 22 | 22 | 24 | 26 | 28 | |

20 g | 5 | 28 | 28 | 30 | 33 | 35 | |

+5 g | 1 | 5 ½ | 5 ½ | 6 | 6 ½ | 7 | |

1000 g | ?01 | 1106 | 1106 | 1 ?06 | 1 ?07 | 1407 | <mal écrit |

Tarif du 24/4/1806 |

Ce tarif est basé sur la route la plus courte. Il sera remplacé par la loi du 15 mars 1827 (12 ans après le début de la restauration) qui fixera les distances à vol d’oiseau ; ce sera le dernier tarif avant la création du timbre-poste

(Georges Chapier dans « L’écho de la timbrologie, 1966-67).

Charrier-Moissard et l'Empereur

Misère, espérances et mutation de la franc-maçonnerie sous la Restauration : l'exemple varois

Yves Hivert-Messeca

Yves Hivert-Messeca