Ex-Voto

Locution latine, ex voto signifie « d'après le voeu » (« conformément à ce qui a été souhaité »).

Un ex-voto n’est pas une demande mais un remerciement pour une Grâce obtenue par la prière.

Je ne suis ni Pape, ni Marseillais cependant le livre Ex-voto marins de Notre-Dame de la Garde m'a aussi été offert par Geo et Patrick. Merci à eux. Par contre je n'ai pas reçu une édition originale d'Albert Camus...

Donc le Président de la République a offert au Pape lors de sa visite à Marseille le livre Ex-voto marins de Notre-Dame-de-la-Garde de Félix Reynaud.

Dix années de recherche sur les mille ex-voto inventoriés de Notre-Dame de la Garde...

Parmi les milliers d'ex-voto présents dans la basilique seuls 135, déposés de 1810 à 1998 à la Bonne Mère y sont présentés.

On y découvre les origines et les circonstances de l'arrivée de ces ex-voto à la basilique.

Ils illustrent un épisode de la grande légende de la mer vue du sommet de la colline où trône la Bonne Mère et où le pape François a présidé deux prières. Quand celui-ci découvrira ces présents, il trouvera comme petit mot du Président accompagnant L'été : "Pour Sa Sainteté le pape François. En souvenir de ces journées à Marseille, au chevet de notre Méditerranée. Amitiés fraternelles."

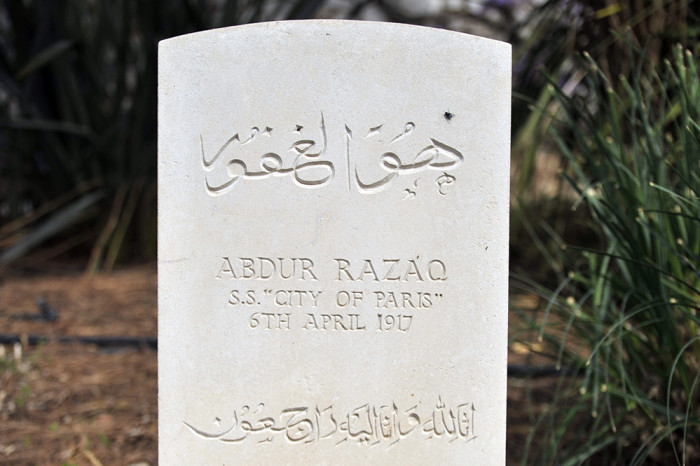

Au cours de son intervention, effectuée devant le mémorial de Marseille dédié aux marins et migrants perdus en mer ce 22 septembre, le pape François a dénoncé les “tragédies des naufrages provoqués par des trafics odieux et le fanatisme de l’indifférence”, rappelant qu’il était nécessaire de venir au secours des migrants “naufragés en mer”, a précisé Le Figaro. “Les mots ne servent à rien, il faut des actes”, a affirmé le souverain pontife, spécifiant également : “C’est un devoir d’humanité, c’est un devoir de civilisation !”.

|

| Eglise Saint-Erasme Ajaccio - ex-voto © JM Bergougniou |

Un ex-voto est une offrande votive faite à un dieu en demande d'une grâce ou en remerciement d'une grâce obtenue à l'issue d'un vœu (votum) formulé en ce sens.Ces objets prennent de multiples formes et sont réalisés dans de nombreux matériaux.

|

Eglise Saint-Erasme Ajaccio ex-voto

© JM Bergougniou |

Dans l'Antiquité romaine, il s'agit majoritairement de petites statuettes ou de plaques anatomiques, d'inscriptions sur tôles de bronze commémorant le vœu contracté et rappelant l'identité du contractant ; dans la religion chrétienne, il s'agit principalement de crucifix, de plaquettes de métal estampé, de tableaux, de petites inscriptions sur plaques de marbre, mais aussi, selon les régions et les sujets des prières, d'objets en lien avec la grâce accordée : maquettes de bateaux, t-shirts de sportifs, volants d'automobiles, médailles militaires, etc.

Près de 2 500 objets sont aujourd’hui les témoins de notre passé. Ils ont débordé l’intérieur de la Basilique et s’affichent aussi dans la crypte et sur le parvis.

https://www.histoire-genealogie.com/Les-portraits-de-navires-dans-les-ex-voto-marins-peints-de-Notre-Dame-de-la-Garde-a-Marseille

La Poste exposition Ex-Voto

http://www.newspress.fr/Communique_FR_283268_5681.aspx

Toute la vie quotidienne marseillaise est touchée, ne serait-ce que par les pénuries et les restrictions consécutives, l'implication de toutes les couches de la société marseillaise dans l'effort de guerre, ainsi que la propagande omniprésente.

Toute la vie quotidienne marseillaise est touchée, ne serait-ce que par les pénuries et les restrictions consécutives, l'implication de toutes les couches de la société marseillaise dans l'effort de guerre, ainsi que la propagande omniprésente.

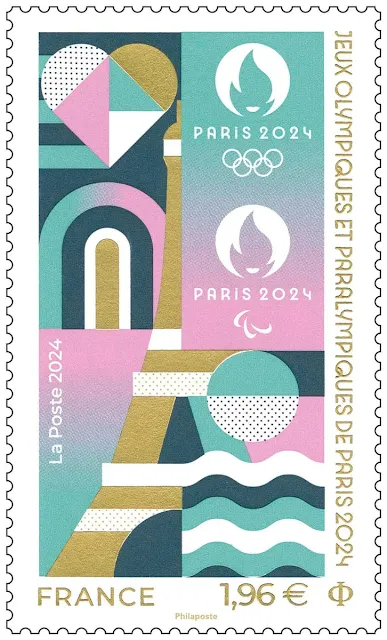

Mission de prestige pour un des deux BSAM toulonnais (ici la « Loire ») : veiller sur le « Belem », porteur de la flamme olympique, durant son transit de douze jours entre Athènes et Marseille.

Mission de prestige pour un des deux BSAM toulonnais (ici la « Loire ») : veiller sur le « Belem », porteur de la flamme olympique, durant son transit de douze jours entre Athènes et Marseille.