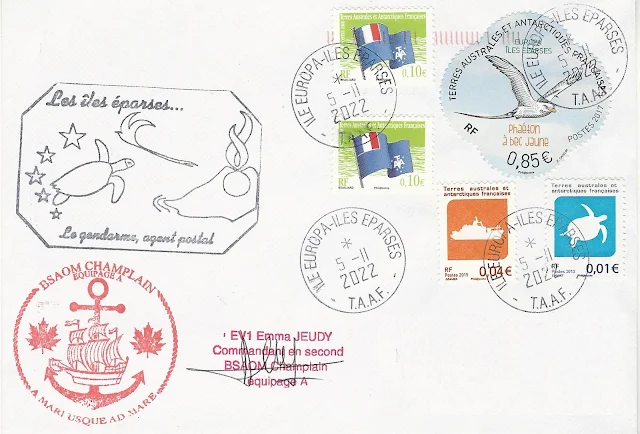

BSAOM Champlain Europa Juan de Nova Iles Eparses TAAF Juin 2025

Depuis près de trois ans, la mission Bougainville s’intéresse au plancton et étudie cet organisme essentiel sur Terre, mais encore trop peu connu. Avec ses jeunes scientifiques embarqués sur des navires de la Marine nationale française, le projet cherche à cartographier les populations planctoniques de l’Indo-Pacifique, mais également de comprendre l’influence des îles sur le développement des écosystèmes.

Juin 2025, le « Champlain », Bâtiment de soutien et d’assistance Outre-Mer (BSAOM), met le cap sur les îles Éparses, territoires français situés autour de Madagascar et régulièrement ravitaillés par la Marine française. C’est d'ailleurs l’une des missions de ce navire, en plus de la lutte contre le narcotrafic ou la pêche illégale. Mais depuis près de deux ans, il accueille aussi à son bord un binôme de jeunes scientifiques, tout juste diplômés de l’Université de la Sorbonne et intégrés en tant que volontaires officiers aspirants biodiversité (VOA).

|

| Laurine, l'une des jeunes scientifiques lors d'un prélèvement de plancton à bord du BSAOM Champlain. © RFI / Titouan Allain |

La mission Bougainville a aussi déployé quatre autres scientifiques répartis sur des BSAOM entre la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie. Des territoires hautement intéressants, car ils permettront peut-être de répondre à plusieurs questionnements sur le plancton.

Il y a au sein des ZEE, où sont réalisés ces prélèvements, des centaines d’îles et de monts sous-marins. Un univers idyllique pour la mission Bougainville, car il permet d’étudier ce que les scientifiques appellent « l’effet d’île ». Dans l’immensité du bassin Indo-Pacifique, les eaux sont généralement pauvres en nutriments. Mais les terres émergées, de par leur composition, apportent ces « aliments » qui permettent un développement massif de phytoplancton nécessaire à la chaîne alimentaire. Ce phénomène peut même être observé par satellite.

« Les îles changent la composition du plancton sur des dizaines, des centaines de kilomètres. Elles créent un écosystème qui se déplace dans l’océan pendant des semaines avant de disparaître, puis d’être à nouveau créé. Ce sont des sortes de forêts qui bougent », détaille Colomban de Vargas. La question pour les scientifiques est donc de savoir comment ces écosystèmes se forment, s’ils sont toujours de la même nature, et comment ils évoluent.

En étant sans cesse baladé par les courants, le plancton subit son environnement, il est impossible pour lui de le choisir : « Chacun de ces îles est un tube à essai, un terrain idéal pour la science. Avec des mesures répétées, c’est aussi un ensemble de données intéressant pour comprendre l’adaptation du plancton au changement climatique », poursuit le chercheur, avant d’ajouter : « Des différences de composition du plancton joueront sur tout l’écosystème, par conséquence sur l’économie des différents territoires et donc sur la géopolitique mondiale. »

En étant sans cesse baladé par les courants, le plancton subit son environnement, il est impossible pour lui de le choisir : « Chacun de ces îles est un tube à essai, un terrain idéal pour la science. Avec des mesures répétées, c’est aussi un ensemble de données intéressant pour comprendre l’adaptation du plancton au changement climatique », poursuit le chercheur, avant d’ajouter : « Des différences de composition du plancton joueront sur tout l’écosystème, par conséquence sur l’économie des différents territoires et donc sur la géopolitique mondiale. »

Aujourd’hui, il est encore trop tôt pour tirer des conclusions sur les questions que se posent ces scientifiques et comme le rappelle Colomban de Vargas, « il faut déjà comprendre la base fonctionnelle du plancton avant de parler de son évolution ou de son adaptation ». Il faudra donc attendre au minimum la fin de notre décennie pour obtenir une base de données suffisamment grande pour percer les secrets de ces micro-organismes dont nous dépendons tant.

Aujourd’hui, il est encore trop tôt pour tirer des conclusions sur les questions que se posent ces scientifiques et comme le rappelle Colomban de Vargas, « il faut déjà comprendre la base fonctionnelle du plancton avant de parler de son évolution ou de son adaptation ». Il faudra donc attendre au minimum la fin de notre décennie pour obtenir une base de données suffisamment grande pour percer les secrets de ces micro-organismes dont nous dépendons tant.

RFI Titouan Allain