Les troupes Britanniques à Marseille 1914

Le président de la République et le Premier ministre indien se sont rendus au cimetière militaire de Mazargues ce mercredi 12 février 2025, avant de poursuivre leur visite marseillaise par l'inauguration du nouveau consulat général d'Inde et un rendez-vous au siège de la CMA CGM.

L'Indian Army, l'armée coloniale de l'Inde britannique, créée en 1893 par la fusion des trois armées du Bengale, de Bombay et de Madras, qui avaient servi l'East India Company jusqu'en 1858 et,

après sa dissolution, étaient passées au service de la Couronne, s'était vu attribuer, dans le cadre de la doctrine militaire britannique, telle qu'elle avait été redéfinie à la fin du XIXe siècle, une triple mission :

Pendant la guerre de 14/18, la couronne britannique a envoyé au front des soldats mobilisés en Indes. Près de 100 000 soldats et officiers originaires du sous-continent indien ont combattu sur le territoire français aux côtés des alliés.

Toute la vie quotidienne marseillaise est touchée, ne serait-ce que par les pénuries et les restrictions consécutives, l'implication de toutes les couches de la société marseillaise dans l'effort de guerre, ainsi que la propagande omniprésente.

Toute la vie quotidienne marseillaise est touchée, ne serait-ce que par les pénuries et les restrictions consécutives, l'implication de toutes les couches de la société marseillaise dans l'effort de guerre, ainsi que la propagande omniprésente.

elle devait d'une part, en collaboration étroite avec l'armée britannique en Inde contribuer au maintien de l'ordre colonial en Inde même ; d'autre part, assurer la garde de la turbulente frontière du nord ouest face aux tribus pachtounes insoumises qui faisaient régulièrement des raids en territoire britannique ; enfin, elle devait jouer le rôle d'une réserve impériale disponible pour des expéditions coloniale ou semi-coloniales (comme la lutte contre le soulèvement des Boxers en Chine en1900.

Pendant la guerre de 14/18, la couronne britannique a envoyé au front des soldats mobilisés en Indes. Près de 100 000 soldats et officiers originaires du sous-continent indien ont combattu sur le territoire français aux côtés des alliés.

Le rôle de ces soldats a été notamment très important dans les combats qui se sont déroulés dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais. Le corps d’armée indien débarque en France le 26 septembre 1914 à Marseille et séjourne au parc Borély, sur l’Hippodrome, à la Valentine et à la Barasse… avant d’être acheminé en train jusqu’à Saint-Omer, où il arrive le 26 octobre.

Un campement s’installe notamment le long de l’actuel boulevard Sainte-Anne appelé à cette période « boulevard du Camp des Hindous ». Il devient un sujet de promenade pour la population qui vient voir les soldats de l’armée britannique des Indes avec ses lanciers du Bengale et ses sikhs enturbannés. Ces troupes sont ravitaillées par la Joliette en chèvres pour les soldats ne mangeant pas de porc et des milliers de barriques d’eau du Gange sont envoyées pour les ablutions rituelles des bouddhistes !

Marseille , base arrière des armées, avec ses dépôts pour soldats en transit, ses trafics, ses activités, sous un ciel qui parait si loin des malheurs de la guerre, subit la guerre et la voit concrètement : des troupes (françaises ou alliées) en transit aux prisonniers allemands, des blessés soignés dans la soixantaine d'hôpitaux créés pour l'occasion, aux réfugiés, rapatriés et orphelins pris en charge dans les diverses structures d'accueil et de solidarité.

Toute la vie quotidienne marseillaise est touchée, ne serait-ce que par les pénuries et les restrictions consécutives, l'implication de toutes les couches de la société marseillaise dans l'effort de guerre, ainsi que la propagande omniprésente.

Toute la vie quotidienne marseillaise est touchée, ne serait-ce que par les pénuries et les restrictions consécutives, l'implication de toutes les couches de la société marseillaise dans l'effort de guerre, ainsi que la propagande omniprésente.Deux divisions d'infanterie, la 3e (Lahore Division) et la 7e (Meerut Division), furent donc envoyées en France depuis Bombay et Karachi, ainsi que deux divisions de

cavalerie, la lrc et la 2e. Les premières troupes débarquèrent à Marseille à la fin septembre 1914, furent ensuite convoyées par train jusqu'à Orléans et, de là,

gagnèrent le front à marche forcée.

Dès la fin octobre, le 129e Baluchis (un régiment punjabi, malgré son nom) fut engagé dans des combats en Belgique et subit

d'importantes pertes, tandis qu'un de ses sous-officiers recevait la première Victoria Cross jamais donnée à un Indien. Avec l'arrivée de l'hiver, les troupes indiennes,

dépourvues de vêtements chauds, souffrirent cruellement du froid et de l'humidité dans les tranchées et il fallut les retirer du front pour leur permettre de reconstituer leurs forces.

La grande majorité des soldats étant, au moins au début du conflit, analphabètes (même si beaucoup apprirent à lire et à écrire pendant les années de guerre), ils ne pouvaient écrire eux-mêmes leurs lettres mais devaient s'adresser à des scribes...

Plus que jamais cosmopolite, Marseille, ville florissante au début de la guerre grâce à un port dont le trafic est alors à son apogée, subit cependant de lourdes conséquences économiques et humaines. Pour elle, comme pour beaucoup d'autres, « rien ne sera plus comme avant ».

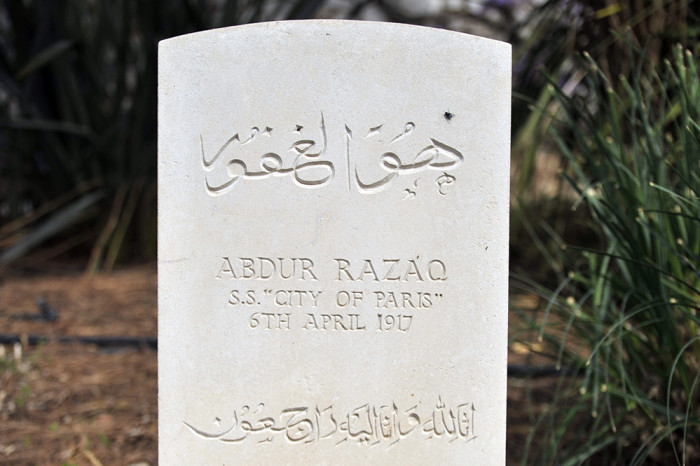

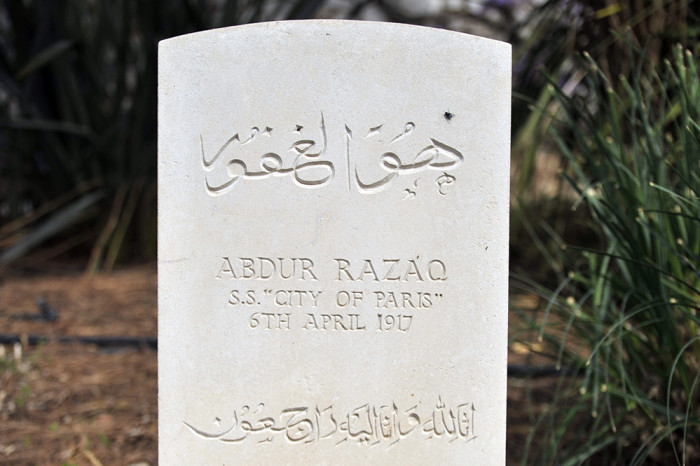

Quatre cimetières civils de la ville sont utilisés pour la sépulture des officiers et hommes de troupe des forces du Commonwealth qui moururent à Marseille.

Les corps des soldats et travailleurs indiens décédés sont incinérés au cimetière Saint-Pierre au cours de la période 1914-1916.

Le vieux et le nouveau cimetière du Canet, au nord, accueillirent la sépulture des soldats indiens et des travailleurs indiens, égyptiens et chinois en 1917-19. Le Cimetière de Mazargues, fut moins utilisé au cours de la guerre, mais avant l’Armistice, une extension en fut faite où furent déplacés, peu après, les corps ou les cendres issus des quatre cimetières de la ville et du cimetière communal de Port-Saint-Louis-du-Rhône.

Durant la seconde guerre mondiale, cette extension accueillit les corps des aviateurs du Royaume Uni et du Commonwealth décédés dans tout le sud de la France (jusqu’en Dordogne) de 1940 à 1945. Le Mazargues Military Cemetery, qui couvre une superficie de 9 021 m², commémore maintenant 1478 victimes de la guerre de 14-18 et 264 de la guerre de 39-45. Le site est peut-être l’un des espaces paysagers les mieux entretenus de Marseille.

On y trouve une dalle d’information expliquant l’implication des forces britanniques dans les deux guerres mondiales. Un registre permet également de laisser une trace de son passage. On y trouve très peu de messages de marseillais tant le site est méconnu des locaux.

Il est décidé dès novembre de retirer les deux divisions d'infanterie du frontoccidental et de les envoyer en Mésopotamie, où les troupes indiennes et britanniques rencontraient de grandes difficultés dans leur marche vers Bagdad face aux Ottomans.

Au début de janvier 1916, des effectifs s'élevant à 30 000 hommes embarquèrent à Marseille pour gagner le Moyen-Orient. Restèrent cependant des effectifs de cavalerie s'élevant de 13 000 à 14 000 hommes, qui passèrent encore plus de deux années en France, avant d'être envoyés en mars 1918 se joindre à la campagne d'Allenby en Palestine. La cavalerie étant d'une utilité limitée dans une guerre de tranchées, ces troupes furent surtout utilisées à des tâches non combattantes (creusement de tranchées). Elles participèrent cependant à des combats d'ampleur limitée sur la Somme en 1916 et à Cambrai en novembre 1917.

En près de quatre années, quelque 90 000 hommes, combattants et non-combattants appartenant à l' Indian Army et aux troupes des États princiers (Imperial Service Troops) passèrent un certain temps en France. Environ 8 500 y laissèrent la vie, 50 000 furent blessés.

Sources

Markovits, Claude Les soldats indiens au secours de la France en 1914

L'Ouest-Eclair 1914