27 octobre 2023

LISA Marcophilex XLVII Epernay 2023 Albert Louis Deullin Pierre-André Cousin C215

26 octobre 2023

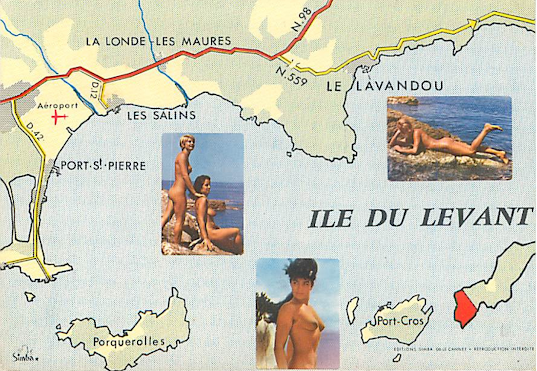

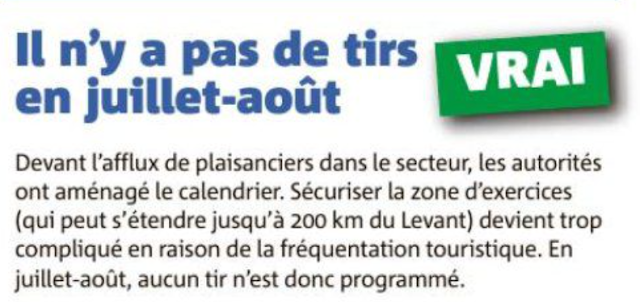

Toulon centre d'essai de la Méditerranée Île du Levant EMA Toulon naval

Toulon centre d'essai de la Méditerranée

Comme ses sœurs de l’archipel des Îles d’Or (ou îles d’Hyères), Le Levant est une île méditerranéenne située face au Massif des Maures dont elle est un prolongement géologique. Elle dispose d’un patrimoine naturel préservé et d’un littoral exceptionnel. C’est la plus orientale des îles d’Hyères. Elle a comme particularité d’avoir un territoire organisé en deux zones géographiques bien distinctes, une partie militaire (90 % de l’île est occupé par le Centre d’Essai de Lancement de Missiles) et une partie naturelle et naturiste, le domaine naturiste d'Héliopolis, seule partie de l'île ouverte aux visiteurs.

DescriptionLe reportage montre le travail quotidien du personnel au centre : salle de trajectoire d'engins sous-marins ; exercice avec un avion-cible (helitreuillage de techniciens pour un tir d'essai) ; poste de controle de tir ; laboratoire de test d'une centrale à oxygène.

Le centre d’essais des missiles de la direction générale de l’armement (DGA EM) est l’un des neuf centres d’essais de la direction technique de la direction générale de l’armement

(DGA).

25 octobre 2023

Guyane Degrad-des-Cannes Cayenne EMA fusée Kourou Ariane Marine

Guyane Degrad-des- Cannes Cayenne EMA fusée Kourou

Situé sur la commune de Rémire-Montjoly, le terminal portuaire du Dégrad-des-Cannes est implanté sur le fleuve Mahury et s’étend sur une zone de 23Ha.

L’accès nautique se fait via un chenal de 15kms de long et 120m de large, il est entretenu par un dragage permanent. 90% des échanges à destination et au départ de la Guyane se font par Dégrad-des-Cannes, avec un trafic total s’élevant à un peu plus de 800KT en 2016 dont 60% en fret conteneurisé, le marché guyanais étant très majoritairement d’importation.

L’accès nautique se fait via un chenal de 15kms de long et 120m de large, il est entretenu par un dragage permanent. 90% des échanges à destination et au départ de la Guyane se font par Dégrad-des-Cannes, avec un trafic total s’élevant à un peu plus de 800KT en 2016 dont 60% en fret conteneurisé, le marché guyanais étant très majoritairement d’importation. La production locale servant essentiellement le marché domestique, il y a peu de marchandises à l’exportation, et elles concernent en premier lieu les déchets destinés au recyclage et les déménagements.

− Protection des ressources naturelles dont la pêche

− Lutte contre le trafic de stupéfiants

− Lutte contre la pollution

− Lutte contre l’immigration clandestine

− Recherche et sauvetage

− Diplomatie navale => concrétise des engagements nationaux, des coopérations, des partenariats

− Connaissance anticipation => maîtrise information sur les mers

− Protection, Prévention, dissuasion

24 octobre 2023

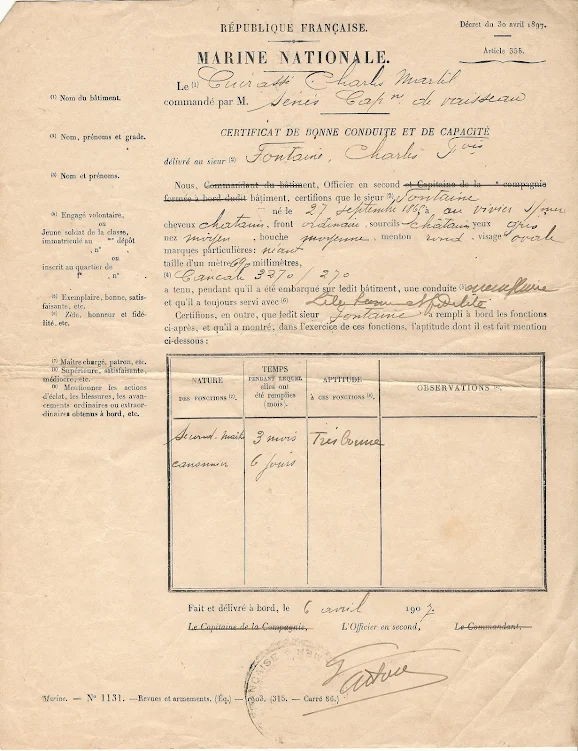

Charles Martel cuirassé flotte d'échantillons nickel ponton Brest

Cuirassé Charles Martel

Encore deux certificat de bonne conduite, cette fois pour le cuirassé Charles Martel.

A priori, il n'aurait jamais mouillé dans le port de Poitiers....

Un premier Charles Martel est prévu en 1882 mais le projet est abandonné, un second

cuirassé du même nom issu du

programme naval de 1890, dit "flotte d’échantillons" est programmé.

Un premier Charles Martel est prévu en 1882 mais le projet est abandonné, un second

cuirassé du même nom issu du

programme naval de 1890, dit "flotte d’échantillons" est programmé.

Le CHARLES MARTEL, bien qu’étudié à partir de 1887, a été

le premier cuirassé construit pour répondre à ce programme. Les unités de programme seront construites sur des plans

différents par différents chantiers. Le

programme spécifiait seulement une composition de l’artillerie

principale, une vitesse minimale et un déplacement maximal de

12 000 tonnes. En ce qui concerne les dimensions, les formes de

coque, la silhouette, la répartition de l’artillerie moyenne,

l’appareil moteur, le compartimentage et même le cuirassement,

pleine liberté est laissée. Ces unités deviennent la "flotte

d’échantillons".

Le CHARLES MARTEL, bien qu’étudié à partir de 1887, a été

le premier cuirassé construit pour répondre à ce programme. Les unités de programme seront construites sur des plans

différents par différents chantiers. Le

programme spécifiait seulement une composition de l’artillerie

principale, une vitesse minimale et un déplacement maximal de

12 000 tonnes. En ce qui concerne les dimensions, les formes de

coque, la silhouette, la répartition de l’artillerie moyenne,

l’appareil moteur, le compartimentage et même le cuirassement,

pleine liberté est laissée. Ces unités deviennent la "flotte

d’échantillons".

Premier cuirassé du programme de 1890 et première application

en France de l’acier au nickel pour la cuirasse. Fournie par

Schneider, la cuirasse avait une hauteur de 2 m de bout en bout.

Elle était surmontée d’une cuirasse mince de 100 mm qui

protégeait les oeuvres mortes sur une hauteur de 2,50 m à l’avant

et de 1,20 m à l’arrière.

Premier cuirassé du programme de 1890 et première application

en France de l’acier au nickel pour la cuirasse. Fournie par

Schneider, la cuirasse avait une hauteur de 2 m de bout en bout.

Elle était surmontée d’une cuirasse mince de 100 mm qui

protégeait les oeuvres mortes sur une hauteur de 2,50 m à l’avant

et de 1,20 m à l’arrière.

Quatorze cloisons transversales

divisaient la coque en 209 compartiments dont 138 étanches.

Quatorze cloisons transversales

divisaient la coque en 209 compartiments dont 138 étanches.

La vie du CHARLES MARTEL fut sans histoire : sorties

d’exercices, man°uvres, tournées de représentation et revues

navales. On peut toutefois noter que tous les commandants

recommandèrent l’emménagement et même la suppression pure

et simple de la mâture militaire néfaste pour la stabilité du

bâtiment, mais la refonte du cuirassé ne vint jamais.

La vie du CHARLES MARTEL fut sans histoire : sorties

d’exercices, man°uvres, tournées de représentation et revues

navales. On peut toutefois noter que tous les commandants

recommandèrent l’emménagement et même la suppression pure

et simple de la mâture militaire néfaste pour la stabilité du

bâtiment, mais la refonte du cuirassé ne vint jamais.

10 septembre 1890 : construction ordonnée.

01 août 1891 : mis sur cale à Brest.

10 septembre 1890 : construction ordonnée.

01 août 1891 : mis sur cale à Brest.

1892 - 1898 : Brest.

24 janvier 1894 – 24 septembre 1895 : montage des machines à bord. 10 janvier 1896 : armé pour essais (CV Charles Rouvier). Octobre 1896 : Escadre du Nord.

02 août 1897 : admis au service actif, affecté à l’Escadre de la Méditerranée.

07 août 1897 : devient le navire amiral de la 3ème Escadre.

1897 : en réparations, amélioration de l’appareil à gouverner.

07 août 1897 : devient le navire amiral de la 3ème Escadre.

1897 : en réparations, amélioration de l’appareil à gouverner.

Janvier 1898 : en escadre à Toulon.

14 – 16 avril 1898 : sortie d’exercices avec le Président de la République Félix Faure, à son bord. Septembre 1898 : navire amiral de la 2ème Division (CV Paul Chaucheprat ; CA Germain Roustan, Cdt de division). Octobre –

novembre 1899 : croisière au Levant.

Juin – Août 1900 : grandes manoeuvres en Atlantique.

novembre 1899 : croisière au Levant.

Juin – Août 1900 : grandes manoeuvres en Atlantique.

19 juillet 1900 : revue navale à Cherbourg. Juillet 1901 : grandes man°uvres, se fait torpiller par le sousmarin Gymnote (CV Joseph Nayel, depuis le 26 septembre 1900).

Septembre 1901 : à Dunkerque avec le Jauréguiberry et le Bouvet 1901 : à Dunkerque avec le Jauréguiberry et le Bouvet lors de l’arrivée des souverains russes en visite en France Mai –

août 1902 : en carénage, remplacé par le Iéna comme navire amiral. Début 1903 ou 1904 : affecté à la Division de réserve (CV Eugène Pailhès).

Mai 1908 : croisière en Afrique du Nord.

Mai 1908 : croisière en Afrique du Nord.

Novembre 1909 : quitte Toulon pour être affecté comme bâtiment de remplacement dans l’escadre du Nord, effectue quelques sorties avant la mise en réserve normale. 30 mai 1910 : CV Jean Degouy, commandant. 26 – 27 février 1912 : de Brest à Cherbourg.

01 mars 1912 : mis en réserve normale et désarmé.

01 juillet 1912 : mis en réserve spéciale.

Avril 1913 : brièvement réarmé.

10 avril 1913 : replacé en réserve spéciale.

01 mars 1912 : mis en réserve normale et désarmé.

01 juillet 1912 : mis en réserve spéciale.

Avril 1913 : brièvement réarmé.

10 avril 1913 : replacé en réserve spéciale.

01 avril 1914 : désarmé définitivement pratiquement dans l’état général où il se trouvait lors de son lancement, et utilisé comme ponton caserne à Brest.

L’artillerie principale est débarquée, les

deux canons de 305 mm. sont réalésés à Ruelle en obusiers de

370 mm. modèle 1915 et vont équiper deux affûts d'A.L.V.F.(1

).

Les deux canons de 274 mm. ont armés en 1917 deux affûts

d'A.L.V.F. Schneider à glissement, en remplacement de deux

tubes de 274 mm. modèle 1893-96 de côté équipant

primitivement ces affûts et usés lors des combats.

30 octobre 1919 : condamné.

20 décembre 1920 : vendu à une firme de démolition

néerlandaise qui la fait remorquer à Hendrik Ido Ambacht pour

démolition. (2

).

23 décembre 1922 : démoli (2

).

L’artillerie principale est débarquée, les

deux canons de 305 mm. sont réalésés à Ruelle en obusiers de

370 mm. modèle 1915 et vont équiper deux affûts d'A.L.V.F.(1

).

Les deux canons de 274 mm. ont armés en 1917 deux affûts

d'A.L.V.F. Schneider à glissement, en remplacement de deux

tubes de 274 mm. modèle 1893-96 de côté équipant

primitivement ces affûts et usés lors des combats.

30 octobre 1919 : condamné.

20 décembre 1920 : vendu à une firme de démolition

néerlandaise qui la fait remorquer à Hendrik Ido Ambacht pour

démolition. (2

).

23 décembre 1922 : démoli (2

).

23 octobre 2023

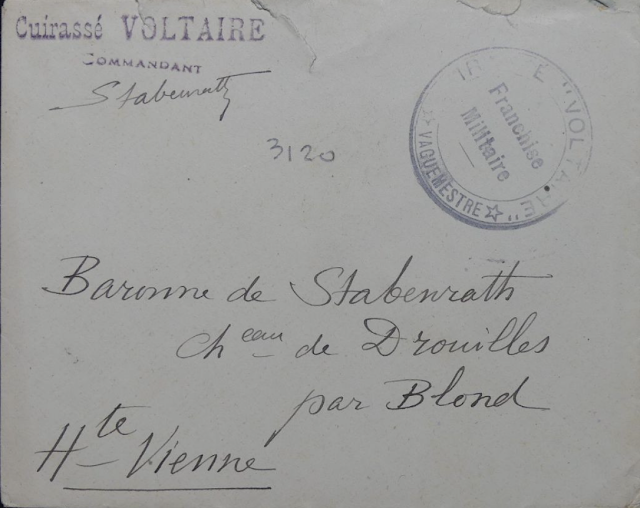

Torpilleur Manomètre et cuirassé Voltaire

Mis en service actif en 1911, il participe à la Première guerre mondiale avant d'être remis à neuf entre mai et octobre 1918. Le 10 octobre, le Voltaire est torpillé à deux reprises par le U-boote allemand UB-48 au large de l'île grecque de Milos. Il est ensuite réparé puis modernisé entre 1922 et 1925 afin d'améliorer sa protection contre les sous-marins. Fin janvier 1923, il fait partie des quatre navires déployés lors de la révolte de Klaipéda Lituanie.

|

| L'Ouest Eclair 17 janvier 1909 |

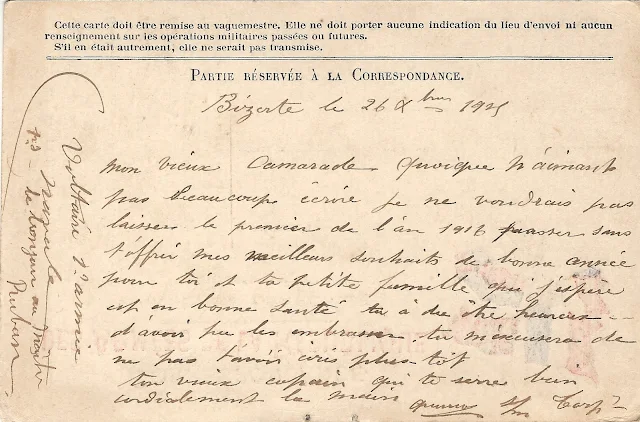

Courrier adressé par un SM torpilleur au commandant du torpilleur Manomètre

|

| L'Ouest-Eclair 1er juillet 1914 |

Le 7 octobre 1918, le Voltaire et son escorte composée des torpilleurs Touareg, Somali, Arabe et Hova quittent Toulon, où le cuirassé vient de passer 4 mois en travaux (notamment pour augmenter la portée de son artillerie), pour rejoindre l'escadre à Moudros. Le 10, le bâtiment s'engage vers vingt heures dans le canal entre les îles grecques de Cervi et Cérigo, à une vitesse de 14 noeuds. L'Arabe est par bâbord avant, le Hova par bâbord arrière, le Touareg par tribord avant et le Somali par tribord arrière. L'escadre fait route au 85° nord-est.

L'objectif du commandant est de naviguer au milieu de canal, en rangs serrés avec son escorte, là où le profondeur est importante afin d'éviter les hauts-fonds potentiellements minés (le jumeau du Titanic, le Britannic, fut perdu pas loin, près de l'île de Kea, dans ces conditions).

Au même moment, arrivant par le sud-est, le sous-marin allemand UB-48, commandé par le lieutenant de vaisseau Wolfgang Steinbauer, aperçoit la petite escadre. Parvenant à s'approcher très près, il peut analyser dans l'obscurité naissante la composition de celle-ci : il pense avoir affaire à un croiseur escorté par des unités plus petites. Le sous-marin continue son approche, et estime que le gros navire évolue assez rapidement. Probablement sûr de son coup, il décoche deux torpilles presque simultanément, visant l'avant du navire pour toucher le milieu.

Au même moment, arrivant par le sud-est, le sous-marin allemand UB-48, commandé par le lieutenant de vaisseau Wolfgang Steinbauer, aperçoit la petite escadre. Parvenant à s'approcher très près, il peut analyser dans l'obscurité naissante la composition de celle-ci : il pense avoir affaire à un croiseur escorté par des unités plus petites. Le sous-marin continue son approche, et estime que le gros navire évolue assez rapidement. Probablement sûr de son coup, il décoche deux torpilles presque simultanément, visant l'avant du navire pour toucher le milieu.Sur le Voltaire, vers 23h04, le commandant et les officiers, sur la passerelle, aperçoivent deux traînées fluorescentes à 50 mètres à tribord, avec très peu d'espace entre elles, la deuxième étant légèrement en retard sur la première. Tout le monde sait immédiatement de quoi il s'agit, mais il est trop tard pour réagir, soudain, une lueur éclaire la nuit, suivite d'une violente explosion qui secoue le bâtiment à la proue, soulevant une immense gerbe d'eau qui retombe sur la tourelle de 305mm. La bâtiment est secoué, mais visiblement un seul projectile a explosé.

Le bateau est échoué en 1936 au sud de la presqu'île de Rhuys pour servir de cible aux exercices de tirs de la Marine et de l'Aéronavale. Il fut démantelé à partir de 1948.

Tromelin Marion Dufresne OP4 2025 30-11-2025 T.A.A.F. Îles Eparses

Tromelin, un îlot stratégique au coeur des enjeux géopolitiques français OP4 2025 30-11-2025 Perdue dans l’immensité de l’océan Indien, l’î...

-

Bataille de Dakar canon de 240 mm C'est une carte postale de Dakar qui va nous servir de fil conducteur pour cet article. Elle représent...

-

le cambusard version navalisée du pinard Bonjour à tous, Il y a un siècle débutait le plus terrible holocauste que l’homme ait pu imagine...

-

L'affaire des Empoisonneurs en cartes postales Hanoï 1908 Pour ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances de l'Indochi...