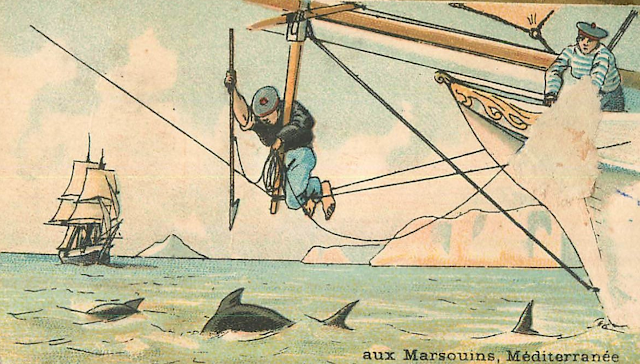

Les torpilleurs et la chasse aux marsouins année 1903

On a récemment parler d'un bélouga piégé en Seine et décédé lors des tentatives de sauvetage. Mais on les a longuement considérés comme des prédateurs et des ennemis des marins et pêcheurs, soupçonnés de la disparition des sardines et donc des crises de la fin du XIXème siècle et le début du XXème. La marine a participé à leur destruction...

Les marsouins vont passer du statut de “poisson royal” au XVIème siècle, estimé et consommé par les plus grandes tables, à celui d’épouvantable prédateur à la fin du XVIIIème siècle avant d’être tardivement réhabilité au XXème siècle.

Les marsouins reviennent régulièrement alimenter les conversations à la fin du XIXème siècle. C'est un conflit entre Pêcheurs et “Marsouins” et “Bélougas". L’industrie de la conserverie, développe sur le littoral atlantique depuis 1830 ce sujet suite aux deux grandes “crises” de la sardine; la première court de 1880 à 1887 et la seconde de 1902 à 1914.

Concurrence entre pêcheurs et marsouins?

Le marsouin Phocoena phocoena était considéré comme commun au siècle dernier sur les côtes provençales. Il est devenu très rare en Méditerranée et a disparu, depuis la fin du 19° siècle, des côtes de France et d'Espagne.

Les marsouins causent des ravages irréversibles sur les côtes de la Méditerranée et de l'Océan Atlantique ; les pertes qu'ils font subir aux populations des pêcheurs du littoral sont énormes et mettent la pêche en péril. L'administration de la marine envoie des torpilleurs pour leur donner la chasse.

A plusieurs reprises déjà, Le Petit Journal a signalé aux pouvoir publics les ravages que causent les bandes de marsouins sur les côtes de la Méditerranée aussi bien que sur celles de l' Océan, et les perles très sensibles qu' elles font subir aux vaillantes populations de pêcheurs du littoral. Il est banal de répéter encore une fois qu'il n' est guère de population plus intéressante que celle des pêcheurs de nos côtes de France, que nulle existence matérielle n' est plus rude que la leur et que nulle patience n' est plus grande dans les calamités qui les assaillent. Nos pêcheurs acceptent l' existence qui leur est impartie, et lorsque, par hasard, ils élèvent la voix pour faire entendre une protestation ou une réclamation, il faut, soyez-en bien assuré, qu'elle soit justifiée de tous points; il faut qu' il s' agisse d' un intérêt professionnel et national au premier chef.

C' est précisément le cas qui nous occupe aujourd'hui ce cas est particulièrement intéressant, car il s' agit en somme de savoir si une partie de nos populations maritimes doit être condamnée à ne plus compter sur son travail pour vivre. Or, chacun le sait, la sardine déserte nos rivages. C 'est la disparition d' une industrie, c' est une véritable calamité pour notre pays.

" Voilà cinq ans, dit une pétition adressée par les marins au préfet des Pyrénées-Orientales, que nous faisons tout notre possible pour nous maintenir ; mais cette année-ci tous nos efforts sont vains et si le gouvernement ne nous vient pas en aide, la corporation des pêcheurs est appelée à disparaître et avec elle la branche commerciale qui vit de son produit." Comme ils sont très agiles et très méfiants, il est très difficiles de les approcher et de les détruire ... Jusqu' à présent, on n' a rien trouvé de pratique." C' est là une réponse dilatoire que nos pêcheurs, menacés d' une ruine complète, ne sauraient accepter bénévolement. L' Administration de la marine a la garde des intérêts de nos populations maritimes qui lui fournissent les matelots d' Etat et lui appartiennent pour toutes leur vie : elle l' oublie par trop facilement en la circonstance et il nous est pénible d' avoir à lui rappeler aujourd'hui.

Il y a là pour elle un devoir de réciprocité auquel elle ne saurait en aucune façon se dérober. Cependant, à la suite des plaintes réitérées des prud'hommes de Collioure, l' Administration de la marine envoya, il y a quelque temps, des torpilleurs pour donner la chasse aux redoutables destructeurs. Les équipages tuèrent quelque marsouins à coups de fusil, de canons-revolvers : l ' exercice en vaut un autre. En tous les cas, il eut un effet pratique. Les marsouins disparurent pendant quelques semaines des régions où les torpilleurs agiles étaient venus les déranger d' une façon tragique dans leur insouciants ébats. Et puis les torpilleurs disparurent.

Ce fut tout. Jamais on ne les revis plus. Mais les marsouins revinrent plus nombreux que jamais. De l' avis des pêcheurs et de beaucoup d' officier de la marine, c' est l' emploie des torpilleurs rapides, des mitrailleuses et des canons-revolvers qui est le seul moyen pratique de détruire, ou tout au moins d' éloigner de nos eaux françaises, les marsouins dont le courage n' est pas précisément la vertu dominante.

Le Petit Journal du 22 Février 1903

mais rassurez-vous, le pire reste a venir

L'OUEST-ECLAIR 13-08-1903

le Bélouga et la torpille

M. TISSIER EN BRETAGNE A Douarnenez la destruction des bélugas

M. Tissier, chef de cabinet du ministre du la marine, a passé quelques jours à Douarnenez Il a prononcé un discours devant les pécheurs et les marins, au sujet de leurs intérêts, et a été très applaudi. Ce qui est surtout intéressant, ce sont les expériences décidées par M. Tissier afin d arriver à un moyen pratique de destruction des belugas.

Le beluga est une sorte de dauphin qui est, à juste titre, la terreur des pêcheurs de sardines. Lorsque les sardines sont prises dans le filet, le béluga arrive, mâche les maiIles de ce filet et mange les poissons captifs. Depuis quelque temps la pêche est devenue, à cause de ces animaux, tout à fait impossible, et un comité de pêcheurs te forma pour la destruction des bélugas.

|

| Torpilleur N°65 à Cherbourg |

L'on employa plusieurs moyens. Celui qui donnait les meilleurs résultats était le suivant, lequel fut employé par les syndicats maritimes, sous la direction du lieutenant de vaisseau Petit, du torpilleur 61. L'on amarrait au filet une torpille dormante ou une torpille vigilante reliée au torpilleur par un fil électrique. Lorsque la sardine était maillée et que les vorace, belugas se précipitaient sur le filet, l'on pressait le commutateur de !a pile et tout sautait bélugas, sardines et filet.

Mais voilà n'est-il pas à craindre que ces explosions mettent en fuite les bancs de sardines en même temps qu'elles détruisent les bélugas ?

Cette question devait être étudiée de très près. Aussi M. Tissier a voulu faire lui-même des expériences et, mardi math, il s'embarquait sur le torpilleur 61 malheureusement la mer était très grosse et la sardine ne s'est pas montrée.

Ces intéressantes expériences seront reprises dès que le temps le permettra. M. Tissier a regagné Brest par le torpilleur Véloce et, de là Paris, par le rapide de mardi soir.

L'Ouest-Eclair 13-08-1903

L'Ouest-Eclair 20-01-1926

Sources BnF Gallica

L'Ouest-Eclair

Le Petit Journal