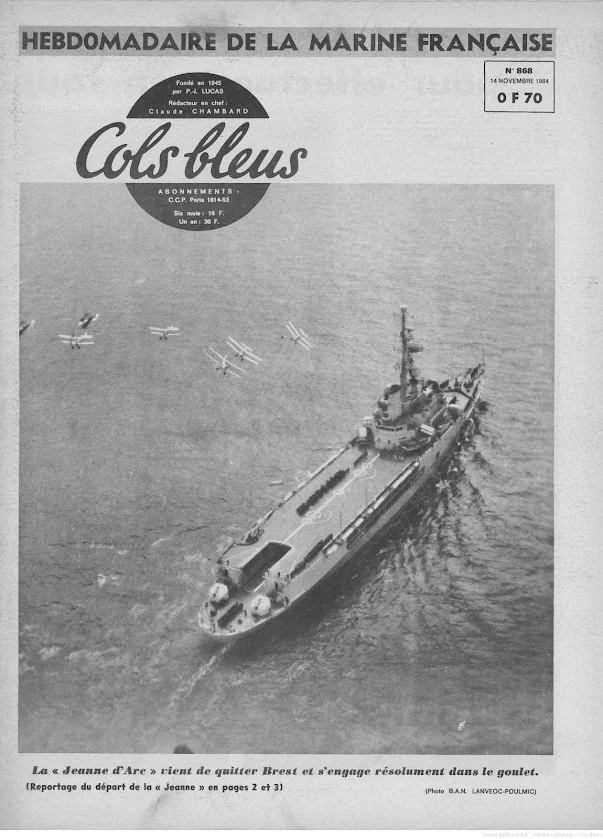

Aviso A69 Quartier-maître Anquetil

Le programme Aviso

Le programme Aviso

Pour accomplir les missions prioritaires de sûreté de la FOST, la Force océanique stratégique, et de protection du trafic maritime côtier, pour assurer en outre la surveillance des approches maritimes du territoire et, dans certains cas, la protection de nos intérêts outre-mer, la Marine décide à la fin des années 60, en remplacement des escorteurs rapides vieillissants et des escorteurs côtiers hors d'âge, de construire un bâtiment robuste, endurant, peu sophistiqué, marin, en tout cas peu coûteux, qu'elle pourrait acquérir ainsi en nombre suffisant.

1 - D'Estienne d'Orves

2 - Amyot d'Inville

3 - Drogou

4 - Détroyat

5 - Jean Moulin

6 - Quartier-maître Anquetil

7 - Commandant de Pimodan

8 - Second maître Le Bihan

9 - Lieutenant de vaisseau Le Hénaff

10 - Lieutenant de vaisseau Lavallée

11 - Commandant L'Herminier

12 - Premier maître L 'Her

13 - Commandant Blaison

14 - Enseigne de vaisseau Jacoubet

15 - Commandant Ducuing

16 - Commandant Birot

17- N... Aviso Commandant Ducuing

PARRAINAGE DE L'AVISO QUARTIER-MAITRE ANQUETIL PAR LA VILLE DE DINAN

En ce matin du 29 avril 1978, après une nuit de navigation sous un ciel étoilé, l'aviso Quartier-Maître Anquetil s'accostait au quai Saint-Louis dans le bassin Vauban à Saint-Malo.

De quoi s'agissait-il ? Pour quelle raison les Malouins eurent-ils le loisir de contempler le Quartier-Maître Anquetil dans leur bassin pendant 3 jours ? Cette « manifestation » avait-elle un rapport avec la date du 1er mai ?

Rien de tout cela l'aviso Quartier-Maître Anquetil faisait escale à Saint-Malo pour se faire parrainer par la ville de Dinan.

Le 29 avril, le déjeuner donné à bord réunissait à la table du Commandant Monsieur René Blanchot, maire de Dinan, et ses adjoints ; Monsieur René Benoit, député des côtes du Nord ; Monsieur Malherbe, et maître Kerlaud. Après ce repas, une forte délégation de l'équipage se rendait à la mairie de Dinan, où Monsieur Blanchot lui souhaita la bienvenue en espérant que cette cérémonie soit le début d'une longue amitié et qu'elle permette de multiplier les contacts amicaux entre la population dinanaise et les marins du Quartier-Maître Anquetil. Dans sa réponse le capitaine de frégate Jeanjean, commandant, rappela les faits de guerre du Quartier-Maître Anquetil qui, contacté par le colonel Rémy en 1941, entra comme opérateur radio dans le réseau de renseignement Notre-Dame.

Arrêté en juillet 1941, il fut exécuté le 24 octobre au Mont Valérien.

Son silence permit de sauver le réseau. Le capitaine de frégate Jeanjean rappela ensuite l'importance de la mission du bâtiment dans la surveillance et la défense des approches maritimes du territoire.

Après les échanges traditionnels de cadeaux, les personnalités signèrent la Charte de parrainage avec pour témoins Monsieur René Benoit, Monsieur Lemarie, sénateur des Côtes du Nord, l'amiral Métayer, Monsieur Loron, président de l'amicale des anciens marins et marins anciens combattants. Madame d'Albert Lake représentant le colonel Rémy,

Après les échanges traditionnels de cadeaux, les personnalités signèrent la Charte de parrainage avec pour témoins Monsieur René Benoit, Monsieur Lemarie, sénateur des Côtes du Nord, l'amiral Métayer, Monsieur Loron, président de l'amicale des anciens marins et marins anciens combattants. Madame d'Albert Lake représentant le colonel Rémy,

Un vin d'honneur offert par la mairie de Dinan clôturait la cérémonie dans cette ville.

La journée devait se terminer par un cocktail à bord de l'aviso, où une cinquantaine de personnalités de la ville de Dinan, furent invitées. Durant ce cocktail,

Entre anciens marins et marins d'active, les échanges de souvenirs et d'anecdotes allaient bon train.

Le lendemain dimanche, le soleil était au rendez-vous dans le ciel de la cité corsaire, ce qui explique sans doute en partie le nombre important de visiteurs montés à bord (1800 en une journée).

Les marins profitèrent de l'occasion pour visiter l'usine marémotrice de la Rance et la cité malouine et l'on pouvait voir intra-muros, dimanche et lundi, de nombreux pompons rouges sillonner les rues étroites, les places pavées, tout au long des boutiques aux enseignes peintes.

Le lundi 1er mai à 15 h 30, une foule importante se massait sur le quai Saint-Louis et les remparts pour assister à l'appareillage du Quartier-Maître Anquetil. Et c'est avec regret que le bâtiment quitta cette magnifique région de Bretagne nord. Nous espérons tous retrouver un jour prochain, les nombreux amis que nous avons laissés sur les remparts de la cité.

Aspirant LE GURUN

Engagé volontaire le 19 novembre 1936 dans la marine, Bernard Anquetil devient en 1937 matelot radio.

Engagé volontaire le 19 novembre 1936 dans la marine, Bernard Anquetil devient en 1937 matelot radio.

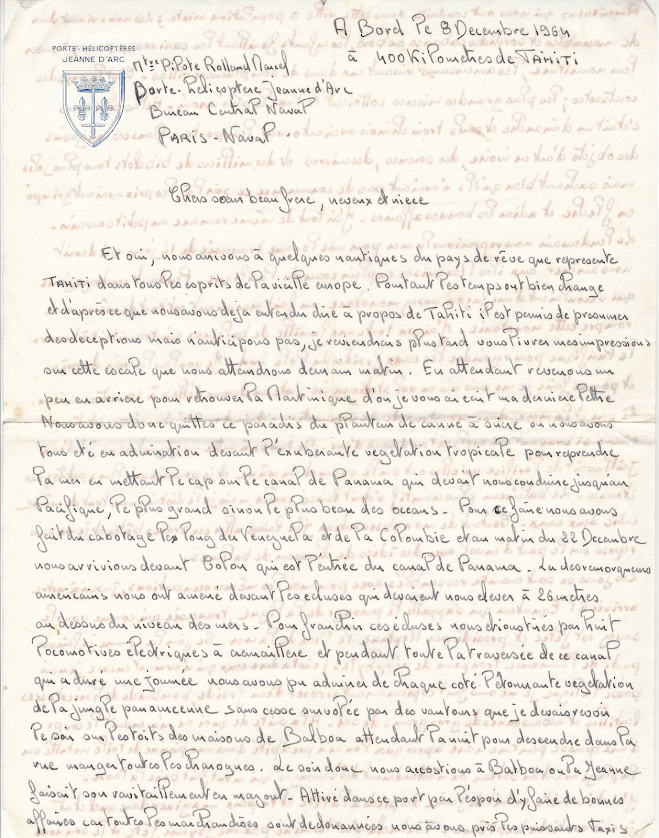

Il embarque début 1940 comme quartier-maître radio sur le sous-marin « Ouessant »,qui après six mois de campagne dans la mer des Caraïbes rentre en carénage à Brest. Lorsque les Allemands occupent la ville, l'équipage du sous-marin, fait prisonnier, est emmené dans l’Aisne et contraint à des travaux agricoles avant d’être démobilisé.

Le 1er juillet 1940, Bernard Anquetil trouve un emploi de réparateur radio à Angers. C'est là que le rencontre le colonel Rémy qui venait de prendre contact avec l'ancien officier en second du "Ouessant", le lieutenant de vaisseau Philippon (futur vice-amiral d'escadre). D'enthousiasme, Bernard Anquetil accepte d'entrer dans le réseau en cours de constitution, pour assurer des liaisons radio avec émetteur. Il s'installe dans une famille discrète, les Combes, à Saumur.

Le 1er juillet 1940, Bernard Anquetil trouve un emploi de réparateur radio à Angers. C'est là que le rencontre le colonel Rémy qui venait de prendre contact avec l'ancien officier en second du "Ouessant", le lieutenant de vaisseau Philippon (futur vice-amiral d'escadre). D'enthousiasme, Bernard Anquetil accepte d'entrer dans le réseau en cours de constitution, pour assurer des liaisons radio avec émetteur. Il s'installe dans une famille discrète, les Combes, à Saumur.

Puis avec Rémy, il transporte l’émetteur à Brest, d' où il continue à émettre des renseignements sur la marine allemande, comme les caractéristiques et déplacements du super cuirassé « Bismarck », qui sera coulé au large de Brest le 27 mai 1941 ;

Puis avec Rémy, il transporte l’émetteur à Brest, d' où il continue à émettre des renseignements sur la marine allemande, comme les caractéristiques et déplacements du super cuirassé « Bismarck », qui sera coulé au large de Brest le 27 mai 1941 ;

Le 19 juillet 1941, sur des informations de Philippon, Rémy lui fait transmettre un message : le «Scharhnost »va appareiller.

Le 25 juillet, la Royal Air Force bombarde et endommage le cuirassé.

Mais les goniomètres allemands finissent par situer l'émetteur le 30 juillet, précisément à la suite du message concernant le "Scharnhorst" ; Anquetil parvient à détruire le message qu’il était en train de taper et à jeter le poste par la fenêtre. En se débattant, il est blessé par balle lors de son arrestation.

Condamné à mort le 15 octobre, il refuse de révéler l'origine et la teneur des messages transmis, malgré la promesse de l'appui du tribunal pour un recours en grâce.

Il est fusillé le 24 octobre 1941 au Mont Valérien et inhumé au cimetière de Montrouge , au « carrés des fusillés ».

Après la guerre son corps a rejoint le caveau de famille de Colleville-sur-Mer.

Sources

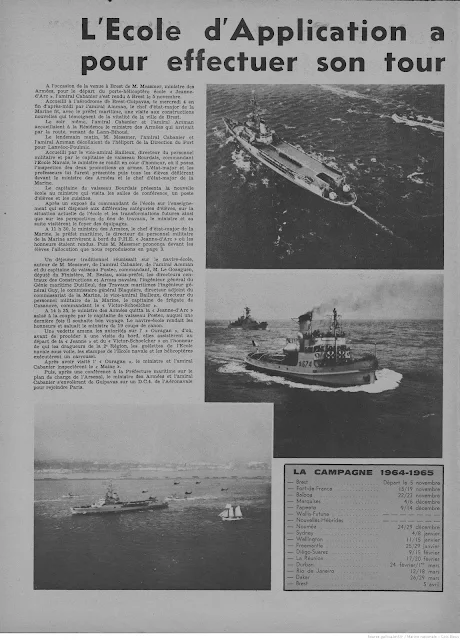

Cols bleus n° 1521 27 mai 1978