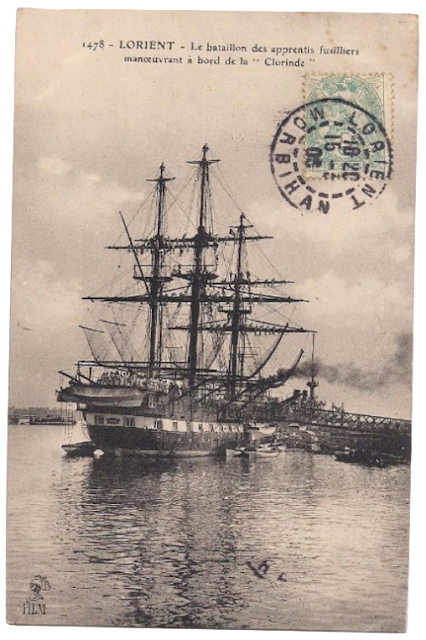

lettre de L'Ile d'Aix vers Port-Liberté par La Rochelle

En 1665, la création du port de Rochefort par Colbert entraîne à l'embouchure de la Charente d'importantes fortifications dont bénéficie aussitôt l'île d'Aix. Sous la direction du célèbre ingénieur Vauban, des ouvrages considérables de défense sont entrepris et le bourg actuel est tracé, l'ensemble étant terminé en 1704.

|

| Fort Boyard © JM Bergougniou |

|

| Les fortifications de l'île d'Aix © JM Bergougniou |

La Révolution devait rendre Aix tristement célèbre lorsqu'en 1794 des centaines de prêtres et de religieux furent entassés sur des bateaux laissés en rade où les conditions de salubrité étaient effroyables. Plus des deux tiers périrent et un grand nombre d'entre eux furent inhumés dans la crypte de l'église.

|

| Les fortifications de l'île d'Aix © JM Bergougniou |

Conscient de la menace permanente que représentaient les Anglais pour nos côtes de l'Atlantique, Bonaparte s'intéresse de très près aux fortifications de l'île d'Aix dès 1801. Devenu empereur, il décide de se rendre compte par lui-même de l'état des défenses. Arrivé à Rochefort le 4 avril 1808, il débarque le lendemain sur l'île et visite les casernes, ordonne la construction d'une maison pour le commandant de la place (c'est l'actuel musée Napoléon), d'une poudrière et d'un fort qu'on appellera Liédot dès 1812, du nom d'un colonel du Génie mort pendant la campagne de Russie. A partir de 1802-1803,

|

| Fort Boyard © JM Bergougniou |

Mais l'heure de gloire de l'île d'Aix devait rester le dernier séjour en terre française qu'y fit Napoléon du 12 au 15 juillet 1815. Vaincu à Waterloo (18 juin 1815), il se réfugie quelques jours à Malmaison avant d'arriver à Rochefort le 3 juillet, persuadé qu'il allait recevoir des sauf-conduits afin d'embarquer pour l'Amérique. Les Anglais bloquant les rades de la Charente, Napoléon, après avoir longuement hésité, se décide à partir pour l'île d'Aix où il occupe la maison du commandant de la place dont il avait ordonné la construction sept ans auparavant. Au cours des quatre nuits qu'il y passe, indécis, en proie à des sentiments contradictoires, il refuse les offres de passer le barrage des vaisseaux anglais. Finalement persuadé de trouver une digne retraite en Angleterre, il prend la décision de se rendre à ses ennemis et écrit au Prince-Régent la lettre célèbre : "Altesse royale, en butte aux factions qui divisent mon pays et à l'inimitié des plus grandes puissances de l'Europe, j'ai consommé une carrière politique, et je viens, comme Thémistocle, m'asseoir au foyer du peuple Britannique. Je me mets sous la protection de ses lois que je réclame de votre altesse royale comme du plus puissant, du plus constant et du plus généreux de mes ennemis. Ile d'Aix, 13 juillet 1815. Napoléon". Le 15 juillet au matin, il monte sur le pont du Bellérophon, n'imaginant pas un seul instant que les Anglais le considéreraient prisonnier de guerre, ni qu'il l'enverraient en exil à Sainte-Hélène, petite île perdue au milieu de l'Atlantique Sud.

|

| Le phare de l'île d'Aix est constitué de deux tours hautes de 25,3 mètres © JM Bergougniou |

Lettre du 7 mai 1808 au secrétaire de mairie de Port-Liberté (Port-Louis) pour demander la copie d'un acte de mariage du 14 septembre 1793. La lettre adressée depuis l'île d'Aix va transiter par La Rochelle en Port Payé P.16.P