Cuirassé Charles Martel

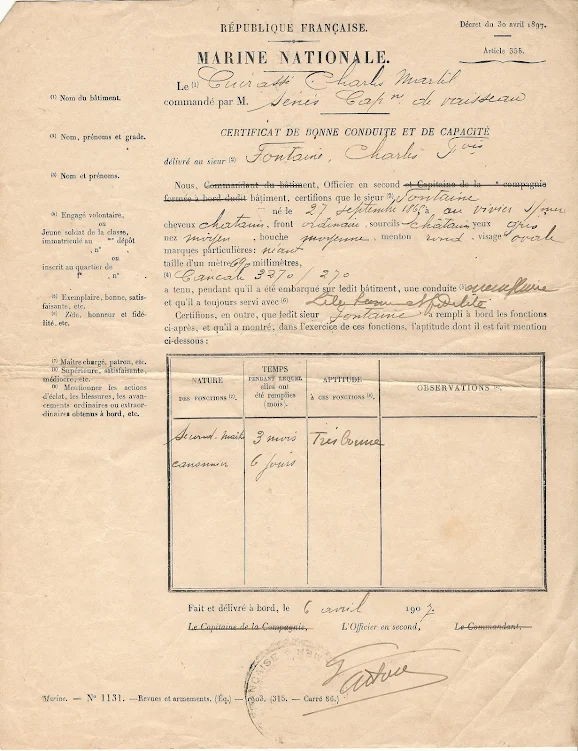

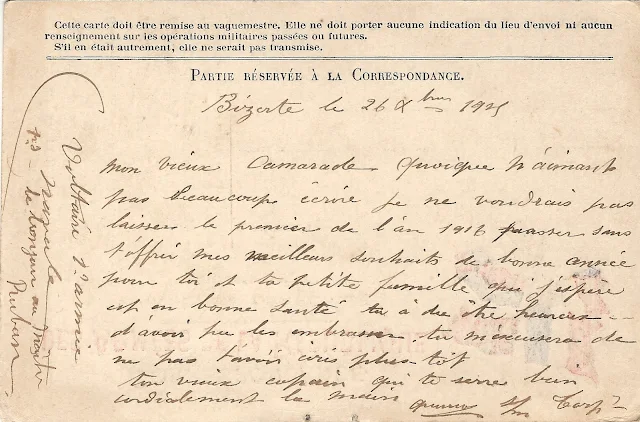

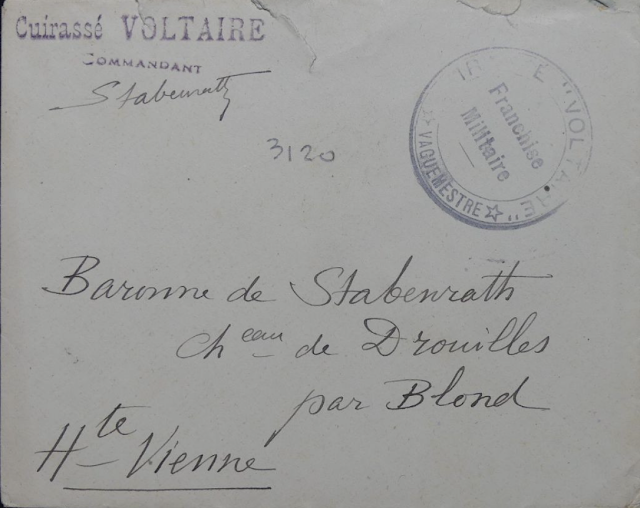

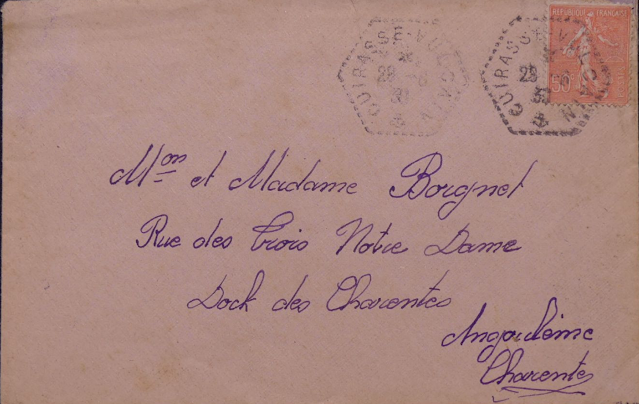

Encore deux certificat de bonne conduite, cette fois pour le cuirassé Charles Martel.

A priori, il n'aurait jamais mouillé dans le port de Poitiers....

Un premier Charles Martel est prévu en 1882 mais le projet est abandonné, un second

cuirassé du même nom issu du

programme naval de 1890, dit "flotte d’échantillons" est programmé.

Un premier Charles Martel est prévu en 1882 mais le projet est abandonné, un second

cuirassé du même nom issu du

programme naval de 1890, dit "flotte d’échantillons" est programmé.

Le CHARLES MARTEL, bien qu’étudié à partir de 1887, a été

le premier cuirassé construit pour répondre à ce programme. Les unités de programme seront construites sur des plans

différents par différents chantiers. Le

programme spécifiait seulement une composition de l’artillerie

principale, une vitesse minimale et un déplacement maximal de

12 000 tonnes. En ce qui concerne les dimensions, les formes de

coque, la silhouette, la répartition de l’artillerie moyenne,

l’appareil moteur, le compartimentage et même le cuirassement,

pleine liberté est laissée. Ces unités deviennent la "flotte

d’échantillons".

Le CHARLES MARTEL, bien qu’étudié à partir de 1887, a été

le premier cuirassé construit pour répondre à ce programme. Les unités de programme seront construites sur des plans

différents par différents chantiers. Le

programme spécifiait seulement une composition de l’artillerie

principale, une vitesse minimale et un déplacement maximal de

12 000 tonnes. En ce qui concerne les dimensions, les formes de

coque, la silhouette, la répartition de l’artillerie moyenne,

l’appareil moteur, le compartimentage et même le cuirassement,

pleine liberté est laissée. Ces unités deviennent la "flotte

d’échantillons".

Premier cuirassé du programme de 1890 et première application

en France de l’acier au nickel pour la cuirasse. Fournie par

Schneider, la cuirasse avait une hauteur de 2 m de bout en bout.

Elle était surmontée d’une cuirasse mince de 100 mm qui

protégeait les oeuvres mortes sur une hauteur de 2,50 m à l’avant

et de 1,20 m à l’arrière.

Premier cuirassé du programme de 1890 et première application

en France de l’acier au nickel pour la cuirasse. Fournie par

Schneider, la cuirasse avait une hauteur de 2 m de bout en bout.

Elle était surmontée d’une cuirasse mince de 100 mm qui

protégeait les oeuvres mortes sur une hauteur de 2,50 m à l’avant

et de 1,20 m à l’arrière.

Quatorze cloisons transversales

divisaient la coque en 209 compartiments dont 138 étanches.

Quatorze cloisons transversales

divisaient la coque en 209 compartiments dont 138 étanches.

La vie du CHARLES MARTEL fut sans histoire : sorties

d’exercices, man°uvres, tournées de représentation et revues

navales. On peut toutefois noter que tous les commandants

recommandèrent l’emménagement et même la suppression pure

et simple de la mâture militaire néfaste pour la stabilité du

bâtiment, mais la refonte du cuirassé ne vint jamais.

La vie du CHARLES MARTEL fut sans histoire : sorties

d’exercices, man°uvres, tournées de représentation et revues

navales. On peut toutefois noter que tous les commandants

recommandèrent l’emménagement et même la suppression pure

et simple de la mâture militaire néfaste pour la stabilité du

bâtiment, mais la refonte du cuirassé ne vint jamais.

10 septembre 1890 : construction ordonnée.

01 août 1891 : mis sur cale à Brest.

10 septembre 1890 : construction ordonnée.

01 août 1891 : mis sur cale à Brest.

1892 - 1898 : Brest.

24 janvier 1894 – 24 septembre 1895 : montage des machines à bord. 10 janvier 1896 : armé pour essais (CV Charles Rouvier). Octobre 1896 : Escadre du Nord.

02 août 1897 : admis au service actif, affecté à l’Escadre de la Méditerranée.

07 août 1897 : devient le navire amiral de la 3ème Escadre.

1897 : en réparations, amélioration de l’appareil à gouverner.

07 août 1897 : devient le navire amiral de la 3ème Escadre.

1897 : en réparations, amélioration de l’appareil à gouverner.

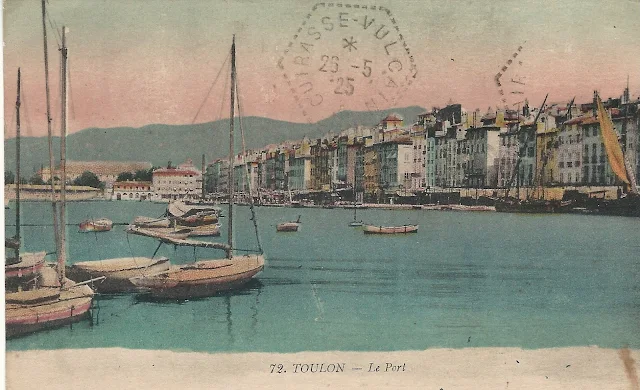

Janvier 1898 : en escadre à Toulon.

14 – 16 avril 1898 : sortie d’exercices avec le Président de la République Félix Faure, à son bord. Septembre 1898 : navire amiral de la 2ème Division (CV Paul Chaucheprat ; CA Germain Roustan, Cdt de division). Octobre –

novembre 1899 : croisière au Levant.

Juin – Août 1900 : grandes manoeuvres en Atlantique.

novembre 1899 : croisière au Levant.

Juin – Août 1900 : grandes manoeuvres en Atlantique.

19 juillet 1900 : revue navale à Cherbourg. Juillet 1901 : grandes man°uvres, se fait torpiller par le sousmarin Gymnote (CV Joseph Nayel, depuis le 26 septembre 1900).

Septembre 1901 : à Dunkerque avec le Jauréguiberry et le Bouvet 1901 : à Dunkerque avec le Jauréguiberry et le Bouvet lors de l’arrivée des souverains russes en visite en France Mai –

août 1902 : en carénage, remplacé par le Iéna comme navire amiral. Début 1903 ou 1904 : affecté à la Division de réserve (CV Eugène Pailhès).

Mai 1908 : croisière en Afrique du Nord.

Mai 1908 : croisière en Afrique du Nord.

Novembre 1909 : quitte Toulon pour être affecté comme bâtiment de remplacement dans l’escadre du Nord, effectue quelques sorties avant la mise en réserve normale. 30 mai 1910 : CV Jean Degouy, commandant. 26 – 27 février 1912 : de Brest à Cherbourg.

01 mars 1912 : mis en réserve normale et désarmé.

01 juillet 1912 : mis en réserve spéciale.

Avril 1913 : brièvement réarmé.

10 avril 1913 : replacé en réserve spéciale.

01 mars 1912 : mis en réserve normale et désarmé.

01 juillet 1912 : mis en réserve spéciale.

Avril 1913 : brièvement réarmé.

10 avril 1913 : replacé en réserve spéciale.

01 avril 1914 : désarmé définitivement pratiquement dans l’état général où il se trouvait lors de son lancement, et utilisé comme ponton caserne à Brest.

L’artillerie principale est débarquée, les

deux canons de 305 mm. sont réalésés à Ruelle en obusiers de

370 mm. modèle 1915 et vont équiper deux affûts d'A.L.V.F.(1

).

Les deux canons de 274 mm. ont armés en 1917 deux affûts

d'A.L.V.F. Schneider à glissement, en remplacement de deux

tubes de 274 mm. modèle 1893-96 de côté équipant

primitivement ces affûts et usés lors des combats.

30 octobre 1919 : condamné.

20 décembre 1920 : vendu à une firme de démolition

néerlandaise qui la fait remorquer à Hendrik Ido Ambacht pour

démolition. (2

).

23 décembre 1922 : démoli (2

).

L’artillerie principale est débarquée, les

deux canons de 305 mm. sont réalésés à Ruelle en obusiers de

370 mm. modèle 1915 et vont équiper deux affûts d'A.L.V.F.(1

).

Les deux canons de 274 mm. ont armés en 1917 deux affûts

d'A.L.V.F. Schneider à glissement, en remplacement de deux

tubes de 274 mm. modèle 1893-96 de côté équipant

primitivement ces affûts et usés lors des combats.

30 octobre 1919 : condamné.

20 décembre 1920 : vendu à une firme de démolition

néerlandaise qui la fait remorquer à Hendrik Ido Ambacht pour

démolition. (2

).

23 décembre 1922 : démoli (2

).