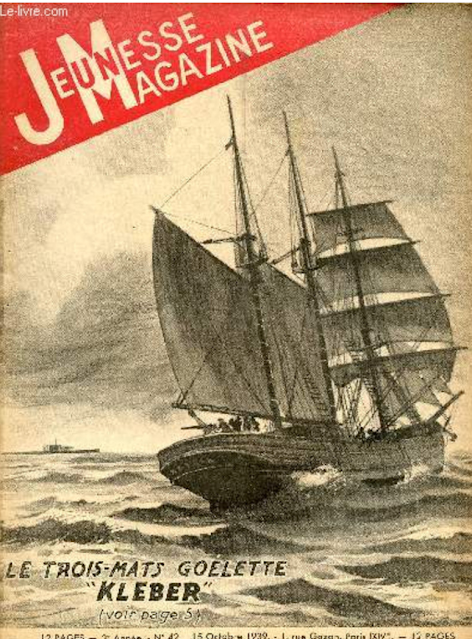

Le combat du voilier Kléber

La victime n’est pas toujours facile à éliminer : l’installation de canons à bord des navires de commerce ou de pêche permet quelquefois de répondre à l’agresseur.

La victime n’est pas toujours facile à éliminer : l’installation de canons à bord des navires de commerce ou de pêche permet quelquefois de répondre à l’agresseur.Une émouvante cérémonie A LORIENT

Le Président de la République décore les héros du trois-mâts « Kléber »

LORIENT, 3 octobre. (De l'envoyé spécial de L'Ouest-Eclair). C'est sous un ciel. gris, tout voilé de tristesse, que MM. Poincaré et Chaumet sont venus aujourd'hui, au nom du pays, saluer la marine française, au milieu de cet arsenal de guerre à l'aspect si sévère, en cette Bretagne qui fournit à notre flotte national un si beau contingent d'hommes admirables.

Nul cadre ne pouvait mieux convenir à une cérémonie de cette nature. Nos marins, en effet le Président l'a fort bien dit sont de braves gens qui tous les jours dans le silence, sans que l'on s'en doute, sans avoir à espérer la consolation de la gloire, bravent tous les dangers, exposent leur vie à tout ins'tant, pour ravitailler les vaillantes troupes qui dans la tranchée tiennent tête à l'ennemi avec tant de ténacité, pour permettre à ceux de l'arrière de tenir jusqu'à la dernière minute.

Leur modestie ne se serait nullement accommodée d'une brillante parade au milieu des fleurs et de la verdure, sous un soleil rayonnant. Demandez plutôt à l'équipage du trois-mâts cancalais Kléber dont l'on se plait aujourd'hui, et à si juste titre, à célébrer les magnifiques exploits.

Ils étaient douze à bord de ce voilier. Ils venaient d'Angleterre avec un chargement de charbon destiné à un port français. Le 7 septembre, ils rencontrent au large de Groix un sous-marin allemand qui tire sur eux immédiatement. Par bonheur ils ne sont pas atteints. Ils ont le temps de préparer la. résistance. Ils l'organisent sans précipitation mais avec sang-froid et avec énergie, sous l'habile direction du capitaine Lefauve, de Granville. Le canonnier Jain, servi par le matelot Basile, pointe l'unique pièce de 47 et fait feu sur le pirate qui s'empresse de disparaitre. Mais le capitaine Lefauve est tué à son poste le second, Plessis, de Dinard, prenant aussitôt le commandement, a une idée ingénieuse il va jouer de ruse avec l'ennemi Les canonniers vont se coucher près de leur pièce le reste de l'équipage va mettre les embarcations à la mer et y descendre pour faire croire à l'abandon du navire. Il n'a que le temps de donner cet ordre un obus vient le frapper mortellement. C'est au tour du maitre d'équipage Pionnier un gars de Noirmoutier, de le remplacer,

Avec une énergie toute simple, toute naturelle, Monnier fait exécuter l'ordre donné. Dans les canots, sept hommes s'éloignent du Kléber. Le sous-marin, qui ne cesse de le canonner les aperçoit et s'approche. Il les oblige à monter son bord, les interroge et apprend de leur bouche qu'il n'y a plus que des morts sur le trois-mats français. En réalité, il reste là trois rudes gars bien décidés à lutter jusqu'à la mort s'il le faut Monnier, Vain et Basile.

Avec une énergie toute simple, toute naturelle, Monnier fait exécuter l'ordre donné. Dans les canots, sept hommes s'éloignent du Kléber. Le sous-marin, qui ne cesse de le canonner les aperçoit et s'approche. Il les oblige à monter son bord, les interroge et apprend de leur bouche qu'il n'y a plus que des morts sur le trois-mats français. En réalité, il reste là trois rudes gars bien décidés à lutter jusqu'à la mort s'il le faut Monnier, Vain et Basile.Brusquement les voici qui bondissent à la pièce et font leu. Le pirate est atteint. Il doit plonger avec une telle précipitation qu'un de ses hommes est obligé de se jeter à l'eau et de gagner avec les sept Français les embarcations du voilier. Basile est gravement blessé, lai est aveuglé par le sang qui lui coule des oreilles. Monnier tout seul, alimente et fait fonctionner la pièce, surveille le boche, le canonne chaque fois qu'il se montre et cherche mitrailler le Kléber. Mais voici la nuit. C'est la fin du combat qui dure depuis quatre heures. Il était temps. Le voilier avait perdu la hausse de son canon, emportée par un éclat d'obus.

Mais le sous-marin (il mesure 110 mètres de long), est lui aussi dans un état lamentable. Ayant repris celui de ses hommes qui lui manquait, il s'éloigne, mais sans pouvoir s'immerger et après avoir laissé derrière lui une forte odeur de pétrole. Il est blessé cruellement et doit procéder à des réparations qui sans doute exigeront de longues heures. Pendant ce temps, le Kléber, rallié par les sept matelots qui avaient simulé l'abandon, gagne la terre au plus vite, habilement dirigé par le maître d'équipage. A minuit et demi, il entrait dans les Courreaux de Groix. Sept heures plus lard, on le conduisait à Port-Louis.

Mais le sous-marin (il mesure 110 mètres de long), est lui aussi dans un état lamentable. Ayant repris celui de ses hommes qui lui manquait, il s'éloigne, mais sans pouvoir s'immerger et après avoir laissé derrière lui une forte odeur de pétrole. Il est blessé cruellement et doit procéder à des réparations qui sans doute exigeront de longues heures. Pendant ce temps, le Kléber, rallié par les sept matelots qui avaient simulé l'abandon, gagne la terre au plus vite, habilement dirigé par le maître d'équipage. A minuit et demi, il entrait dans les Courreaux de Groix. Sept heures plus lard, on le conduisait à Port-Louis.Une si belle résistance méritait bien n'est-ce pas, d'être glorifiée devant le pays,

II est 8 h. 1/2 du matin quand le train spécial entre en gare. Le président de la République et le ministre de la marine sont accompagnés du général Duparge, secrétaire militaire de la présidence.

Sur le quai. MM. l'amiral Favereau, préfet maritime Guilloteau. sénateur Nail, Lamy, Le Rouzic députés Grimaud, préfet du Morbihan Esvelin, maire de Lorient Mony, sous-préfet. Une compagnie de fusiliers-marins rend les honneurs.

Une sonnerie de clairon. Le cortège officiel pénètre dans l'enceinte de l'arsenal. Les chefs de service leur ayant été présentés, MM. Poincaré et Chaumet passent sur le front des troupes.

Une sonnerie de clairon. Le cortège officiel pénètre dans l'enceinte de l'arsenal. Les chefs de service leur ayant été présentés, MM. Poincaré et Chaumet passent sur le front des troupes. |

| Le Kléber (L'Illustration) |

Puis le président prononce le discours suivant qui est vivement applaudi.

Le discours du Président Messieurs,

L'un des devoirs les plus doux et les plus sacrés qui puissent incomber au président de la République, est d'exprimer à tous les défenseurs du pays la reconnaissance nationale, Depuis que l'Allemagne impériale a entrepris contre des peuples innocents et paci/iques, cette horrible guerre de conquêtes et de domination, le me suis rendu le plus souvent possible, trop rarement encore à mon gré, au milieu de nos vaillantes armées de terre Pai visité leurs cantonnements et leurs tranchées. i ai vécu familièrement auprès des troupes et leur ai ainsi donné un témoignage presque permanent de la sollicitude et- de l'admiration des pouvoirs publics.

Combien de fois n'ai-je pas regretté de ne pas trouver aussi facilement l'occasion d'offrir à notre armée navale et à notre marine de commerce, le tribut d'hommages qu'elles n'ont cessé de mériter. Si j'ai envoyé de loin à nos escadres, les /élicitations de la France et de ses alliés, si j'ai vu à l'œuvre, dans les dunes de Belgique, l'héroique phalange des fusiliers-marins, fai eu la tristesse de n'avoir pas, et depuis le début des hostilités, partagé la vie de nos équipages.

Le dernier souvenir que m'ait laissé la fréquentntion de nos marins, remonte à la veille de la guerre. J'étais sur la Baltique, à bord d'un cuirassé, lorsque l'Autriche remettait,son ultimatum à la Serbie et que les empires du centre nouaient les suprêmes intriques pour faire avorter dans les chancelleries européennes, tous les efforts de conciliation.

|

| impacts sur la coque du Kléber (L'Illustration) |

|

| impacts sur la coque du Kléber (L'Illustration) |

|

| le maître d'équipage Monnier (L'Illustration) |

|

| le Yacht 27-02-1932 |

M. Poincaré décerne ensuite des récompenses aux braves du trois-mâts Kléber, dont nous avons conté les exploits.

Mme Le Fauve, veuve du capitaine de ce voilier, qui est accompagnée de son fils, Marcel, 10 ans, reçoit la croix de guerre avec palme.

Puis les distinctions suivantes sont remises aux survivants du voilier.

Médaille militaire et croix de guerre. Les matelots Jain, de Castres Paul Basile, de Saint-Vast-la-Hougue Augustin Guillo, de Saint-Quay-Portrieux Eugène Secardin, des environs de Saint-Malo Paul Chapelain, de Tréguier.

Croix de guerre avec palme. Les matelots Noury, de Plouer et Prosper Le Touzé, de Regnéville.

sources