Du couvre-chef colonial

Pourquoi un couvre-chef colonial? Tout simplement pour se protéger du soleil et de la pluie et avoir une pièces d'uniforme identique pour toute l'unité.Pas possible de porter un casque métallique ou en cuir en zones tropicale et équatoriale.

Le chapeau de paille apparait sur une ordonnance de 1836.

En 1858, l' autorité introduit réglementairement le ruban légendé, précisant que, les marins " des équipages de lignes " porteront sur leurs chapeaux de paille un ruban flottant timbré en lettres d' or, aux noms des bâtiments.

Ce ruban est remis aux marins ou acheté à la coopérative du bord, lors de l' embarquement, le marin le coud lui même, suivant de diamètre de sa coiffe et de son tour de tête.

Le plus commun porte l' inscription : Marine Nationale.

En 1855, une circulaire ministérielle fixe la tenue règlementaire des hommes d'équipage de la Marine impériale française, cela concerne aussi les coiffures. Les matelots portent le chapeau de paille, le chapeau noirci et le bonnet de travail.D'où vient le casque colonial?

|

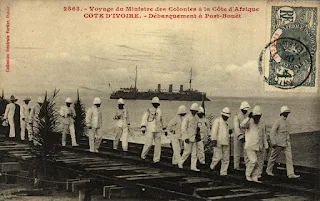

| Carte postale humoristique Guerre des Boers Afrique du Sud le militaire anglais en perd son casque colonial |

Ce seraient les Anglais qui, les premiers, auraient conçus ce couvre-chef inspiré du salacot, une coiffure traditionnelle des Philippines

Les premières formes de casques coloniaux remontent aux années 1840, mais il faut attendre les années 1870 pour que le personnel militaire européen adopte ce chapeau dans les colonies .

Confectionné en moelle de sureau ou en liège, il est recouvert d'un tissu blanc. Des trous permettent l'aération et la ventilation, Il comporte une jugulaire

|

| Paris 1931 Vente de casques coloniaux |

Paris, le 13 juillet 1928.

j'ai décidé de rendre réglementaire deux nouveaux modèles de casques en liège, l'un pour les officiers, l'autre pour les officiers mariniers, quartiers-maîtres et marins, dont le descriptif et les conditions de délivrance sont donnés ci-après: I. — Descriptif du casque en liège avec jugulaire.

|

| Rochefort photo JM Bergougniou |

La carcasse du casque est confectionnée en liège et recouverte d'une coiffe extérieure en coutil de coton blanc (croisÓ 4 pas).

Cette colfle est formée de quatre morceaux de toile cousus solidement ensemble par une couture rabattue piquée sur le bord et adhère entièrement à la carcasse au moyen d'une dissolution de caoutchouc.

L'intérieur du casque est garni d'une coiffe en tissu de coton satinette collée dans le fond.

Cette coiffe est en quatre morceaux solidement cousus et a les mêmes dimensions que la coiffe extérieure.

Les bords intérieurs de la coiffure sont recouverts d'un tissu de coton vert (satinette 5 pas) collé sur les bords.

Les bords intérieurs de la coiffure sont recouverts d'un tissu de coton vert (satinette 5 pas) collé sur les bords.Les bords du casque sont bordés d'un ruban de coton croisé de 0 m. 02 de largeur.

Le tour de tête est formé d'une (bande de carton solide de 1 m/m 5 environ d'épaisseur et de 0 m. 025 environ de hauteur à la partie intérieure de laquelle est collée une bande d'un tissu de coton.

Le tour de tête est formé d'une (bande de carton solide de 1 m/m 5 environ d'épaisseur et de 0 m. 025 environ de hauteur à la partie intérieure de laquelle est collée une bande d'un tissu de coton. Ce tour de tête est recouvert d'une basane fauve, façon mouton, de 0 m. 05 de hauteur cousue à cheval pour former bordure sur une hauteur de 0 m. 01 de manière que sa hauteur .apparente soit de 4 centimètres; il est garni dans sa partie supérieure d'une ficelle destinée à serrer s'il y a lieu le tour de tête.

Ce tour de tête est recouvert d'une basane fauve, façon mouton, de 0 m. 05 de hauteur cousue à cheval pour former bordure sur une hauteur de 0 m. 01 de manière que sa hauteur .apparente soit de 4 centimètres; il est garni dans sa partie supérieure d'une ficelle destinée à serrer s'il y a lieu le tour de tête. c

cLe tour de tête est enfoncé dans la coiffure de manière à affleurer la partie inférieure de la bombe du casque.

Le casque est. percé au sommet d'un trou de ventilation de 3 centimètres environ de diamètre lequel est garni d'un anneau de cuivre avec écrou central destiné à recevoir la tige en cuivre filetée du macaron en zinc recouvert de coton blanc qui surmonte la coiffure.

Toutes les diverses parties de la coiffure doivent adhérer solidement et complètement l'une à l'autre.

Le casque est muni d'une jugulaire en deux parties dont 1 une porte une boucJe sur laquelle vient se fixer l'autre partie qui porte un coolant.

Cette jugulaire est en cuir de chèvre légèrement nourri sur chair de 1 m/m 2 à 1 m/m 5 d épaisseur, de 10 à 12 millimètres de largeur et 60 centimètres de longueur développée.

Elle est fixée soUdement à l'intérieur et sur les côtés du casque par des points croisés sur une hauteur de 2 centimètres environ.

Le modèle de casque pour officier est garni extérieurement de bandes de tissu de coton dont l'assemblage forme un ruban à (sept plis superposés.

Le modèle de casque pour officier est garni extérieurement de bandes de tissu de coton dont l'assemblage forme un ruban à (sept plis superposés.Ces bandes sont posées de manière que la hauteur totale des plis atteigne 6 centimetres 5 environ sur les côtés et 3 centimètres 5 environ sur le devant et le derrière du casque.

Sur Je troisième pU du devant de ce ruban g partir du haut, et à 8 centimètres environ

du tour de tête, sont ménagées de part et d'autre de la couture du tissu recouvrant le casque, deux ouvertures bridées aux extrémités formant boutonnières espacées entre elles de 3 centimètres 5.

Ces deux boutonnières sont destinées- à recevoir les deux branches en métal de fixation de l'écusson conforme au modèle prévu pour la casquette

Le modèle de casque pour officiers mariniers, quartiers-maîtres et marins est garni extérieurement d'une bande en coton blanc ou bourdalou de 3 centimètres de hauteur apparente toute montée, maintenue sur le corps du casque et muni de trois passants (un sur chaque côté et un derrière) de 6 centimètres environ de largeur, destinés au passage du ruban légendé pour les quartiers-maîtres et marins du corps des équipages de la flotte.

Le modèle de casque pour officiers mariniers, quartiers-maîtres et marins est garni extérieurement d'une bande en coton blanc ou bourdalou de 3 centimètres de hauteur apparente toute montée, maintenue sur le corps du casque et muni de trois passants (un sur chaque côté et un derrière) de 6 centimètres environ de largeur, destinés au passage du ruban légendé pour les quartiers-maîtres et marins du corps des équipages de la flotte.

Les passants sont alors cousus sur toute leur hauteur de façon à être maintenus appliqués sur le casque.

Journal officiel de la République française. Lois et décrets

1928-07-14

c

c