Des Préfets maritimes par les chromos : Maigret - Boué de Lapeyrère

Marie Edgar de Maigret était le fils aîné de Joseph-Gustave comte de Maigret (1810-1891) et d’Aline-Félicie d'Avennes d'Hermonville (1817-1870). Il entra à l’École navale le 1er octobre 1858 et fut nommé aspirant de 2e classe le 1er août 1860. Embarqué successivement sur plusieurs bâtiments, il assista au siège de Gaète en 1860, et participa à l’expédition française en Syrie et à l’intervention française au Mexique. À son retour, il navigua dans la Manche et la mer du Nord, puis devint l’aide de camp du préfet maritime de Cherbourg, fonction qu'il abandonna le 15 juillet 1870, à la veille de la guerre franco-allemande de 1870, pour embarquer sur le cuirassé Savoie. Le 15 décembre il revint à terre pour devenir l’aide de camp du général Périgot, commandant la place de Dunkerque. En juin 1871, il rejoignit Toulon et embarqua sur la frégate cuirassée l’Océan en qualité d’aide de camp du vice-amiral commandant l’escadre d'évolutions.

Ses compétences lui valurent de nombreuses affectations : secrétaire de la commission de la tactique, officier d'ordonnance du ministre de la Marine, membre du jury à l'exposition universelle de 1878, commandant du Boursaint à l'escadre du Gabon et de l'Atlantique sud puis officier en second du Dupleix. Il revint ensuite auprès du ministre de la Marine en qualité d'aide de camp.

Nommé chef d'état-major de l'escadre d'Extrême-Orient sous les ordres l'amiral Courbet, il prit part à guerre franco-chinoise et à la prise du Tonkin, ce qui lui valut d'être élevé à la dignité d'officier de la Légion d'honneur.

Il devint ensuite le sous-chef d'état-major général de la marine, puis assura l'intérim du chef d'état-major général dans le ministère de l'amiral Aube. Fin 1888 il fut le chef d'état-major du vice-amiral Bergasse Dupetit-Thouars, commandant l'escadre d'évolution de la Méditerranée, puis devint, début 1890, officier d'ordonnance du président de la République Sadi Carnot.

Il devint ensuite le sous-chef d'état-major général de la marine, puis assura l'intérim du chef d'état-major général dans le ministère de l'amiral Aube. Fin 1888 il fut le chef d'état-major du vice-amiral Bergasse Dupetit-Thouars, commandant l'escadre d'évolution de la Méditerranée, puis devint, début 1890, officier d'ordonnance du président de la République Sadi Carnot.Directeur du personnel au ministère de la Marine, il devint préfet maritime de Cherbourg de 1897 à 18993. Il fut membre de nombreux comités : conseil des travaux de la marine, conseil de perfectionnement de l'École polytechnique, conseil des observatoires, conseil supérieur de la marine (qu'il présida par la suite), commission des archives nationales et commission de défense du littoral. Il fut également vice-président de la commission des phares.

Augustin-Emmanuel-Hubert-Gaston Boué de Lapeyrère nait à Castera-Lectourois (Gers), le 18 janvier 1852. Adopté au décès de son père par son oncle, le vice-amiral Dupouy, le futur amiral Boué de Lapeyrère entre à l’Ecole navale en octobre 1869. Il demande vainement à être incorporé dans les unités de marins fusiliers combattant à terre lors de la déclaration de guerre de juillet 1870 contre la Prusse. Aspirant de première classe en 1872, il embarque sur l’Armid en escadre d’évolution et en 1873 sur le D’Estrée en Extrême-Orient. Second de la canonnière Aspic au Tonkin, il participe aux opérations dans le delta du fleuve Rouge et se retrouve promu enseigne de vaisseau en septembre 18752. Il effectue ensuite deux campagnes en Atlantique Sud sur le Loiret (1876), puis comme officier de manœuvre sur l’Hamelin (1877-1878)2.

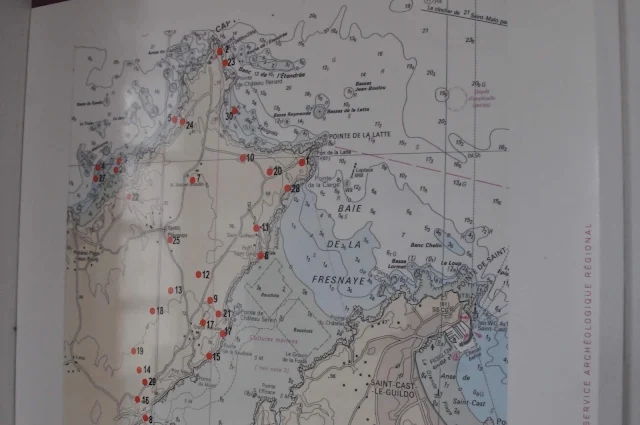

En 1879, il entre comme élève à l’École des défenses sous-marines de Rochefort et en sort breveté torpilleur. Il est ensuite affecté comme officier de manœuvre sur l’aviso Boursaint à la division de l’Atlantique sud. Lors d’un séjour à Montevideo, il effectue des relevés hydrographiques qui lui valent les remerciements du gouvernement urugayen et, en février 1881, un témoignage de satisfaction.

Lieutenant de vaisseau en août suivant, il commande à Cherbourg le torpilleur no 1 chargé de l’instruction des matelots torpilleurs. L’année suivante, alors que vient d’éclater la guerre franco-chinoise, il part pour l’Extrême-Orient comme second du Volta commandé par le futur amiral François Ernest Fournier avec lequel il fait des reconnaissances sur les côtes de Chine et du Tonkin.

De la guerre franco-chinoise au ministère de la Marine (1881-1909)

Bataille de Fou-Tchéou, le 23 août 1883. Boué de Lapeyrère s'y distingue en coulant un aviso chinois.

De mai à juillet 1883, il participe aux opérations dans le delta du fleuve Rouge (combat de la Pagode). Mais c’est lors de la campagne menée par Courbet contre la Chine qu’il s’illustre par une audace et un esprit offensif remarquables. Le 23 août 1883, Courbet attaque l’escadre chinoise au mouillage dans le port de Mawei. Armant en porte-torpille le canot à vapeur du Volta, Lapeyrère torpille l’aviso chinois Fou-Sing qui est ensuite incendié.

Peu après, il met hors de combat un groupe de jonques et de sampans réfugiés dans la rivière Min. Nommé quelques jours plus tard commandant de la Vipère, il prend une part active aux combats de Formose. Lors du débarquement de Tamsui (octobre 1884), il reconnaît les passes, drague les torpilles qui les défendent et protège efficacement le retrait des troupes après l’échec de l’opération. Les 30 et 31 mai 1885, il se distingue à nouveau à la prise des îles Pescadores et reçoit les plus vifs éloges de Courbet.

Revenu en Europe, il est second sur le croiseur Seignelay au Levant en 1887. En octobre 1888, il dirige le sauvetage du paquebot Sindh échoué près du Pirée. Capitaine de frégate en novembre 1889, il reçoit l’année suivante le commandement du croiseur Cosmao dont il dirige les travaux d’achèvement et les essais. Second du cuirassé Richelieu en 1893, du Formidable en 1894, aide de camp en 1895 du vice-amiral président du Comité des inspecteurs généraux, Lapeyrère est promu capitaine de vaisseau en juin 1896 et commande le cuirassé Hoche en escadre du Nord, puis le croiseur La Clochetterie et la division de Terre-Neuve et d’Islande. Commandant le cuirassé Brennus en escadre en Méditerranée (1899-1900), il y consacre sa réputation d’excellent manœuvrier. Membre de la commission des machines et du grand outillage, 1901, contre-amiral en août 1902, major général à Rochefort, il reçoit en 1904 le commandement de la division navale de l’Atlantique. Membre du comité technique et président de la section des bâtiments de haute mer en 1906, vice-amiral en janvier 1908, il commande cette même année une division navale envoyée en Baltique avant d’être nommé préfet maritime de Brest