les bataillons scolaires

La défaite de 1871 reste très présente dans les esprits, les lois Jules Ferry sur l'école primaire sont votées en 1881-1882 sous la République, elles rendent l'école gratuite. Dans les programmes, un esprit de revanche est entretenu par des leçons de morale et un patriotisme exacerbé

Le bataillon scolaire est une institution organisée dans le cadre de l'école publique à partir de 1882. Elle a pour but d'initier les élèves dès le jeune âge à la pratique militaire.

L'expérience ne dure que dix ans et prend fin en 1892.

AU SUJET DE L'ORGANISATION DES BATAILLONS SCOLAÎRES.

Le Président de la République française,

Sur les rapports des ministres de la guerre, de l'instruction publique et des beaux-arts, et de l'intérieur ;

Vu l'article de la loi du 28 mars 1882, qui met la gymnastique et les exercices miliiaires au nombre des matières d'enseignement des écoles primaires publiques de garçons ;

Vu la loi du 27 janvier 1880 qui rend l'enseignement de la gymnastique obligatoire dans tous les établissements d'instruction publique de garçons ;

Vu le décret du 29 juillet 1881 et l'arrêté du 3 août fixant le programme de cet enseignement dans les écoles normales d'instituteurs ;

Vu l'article 6 de la loi du 27 juillet 1872 sur le recrutement de l'armée ;

Vu les articles 8 et 10 de la loi du 24 juillet 1873 relative à l'organisation générale de l'armée ;

Vu l'article 54 de la loi du 13 mars 187S relative a la constitution des cadres et des effectifs de l'armée active ei de l'armée territoriale;

Vu le décret du 2 avril 1875 relatif à l'organisation militaire des douaniers ;

Vu le décret du 2 avril 1875 relatif à l'organisation militaire du corps forestier:

Vu le décret du 29 décembre 1875 sur l'organisation des corps de sapeurs-pompiers;

Vu les procès-verbaux de la commission mixte formée de délégués des trois ministères de la guerre, de l'intérieur et de l'instruction publique, chargée de préparer un règlement relatif à l'instruction militaire dans les établissements d'instruction ;

Décrète :

Art. 1er.— Tout établissement public d'instruction primaire ou secondaire ou toute réunion d'écoles publiques comptant de deux cents à six cents élèves âgés de douze ans et au-dessus pourra, sous le nom de bataillon scolaire, rassembler ses élèves pour les exercices gymnastiques et militaires pendant toute la durée de Leur séjour dans tous les établissements d'instruction.

Art. 2. — Aucun bataillon scolaire ne sera constitué sans un arrêté d'autorisation rendu par le préfet. Cette autorisation ne pourra être accordée qu'après que le groupe d'enfants destiné à former le bataillon scolaire été reconnu capable d'exécuter l'école de compagnie.

a. ll sera procédé à cette constatation par les soins d'une commission de trois membres, savoir: deux officiers désignés par l'autorité scolaire et l'inspecteur d'académie ou son délégué.

Art. 3.~ Tout bataillon scolaire, après sa constitution, devra être inspecté au moins une fois par an par la commission désignée à l'article 2.

Art. 4. — Tout bataillon scolaire recevra du ministre de l'instruction publique un drapeau spécial qui sera déposé, chaque année, dans celle des écoles dont les enfants auront obtenu,au cours de l'année, les meilleures notes d'inspection militaire.

Art. 5. — Chaque bataillon scolaire se composera de quatre compagnies dont chacune comprendra au moins cinquante enfants.

Art. 6. — Ne pourront faire partie du bataillon les élèves que le médecin attaché à l'établissement aura déclarés hors d'état de participer aux exercices gymnastiques et militaires du bataillon.

Art. 7. — Tout bataillon scolaire est placé sous les ordres d'un instructeur en chef et d'instructeurs-adjoints désignés par l'autorité militaire.

La répartition des Sèves dans les diverses compagnies est faite sur la proposition des chefs d'établissement par l'instructeur en chef.

Art. 8. — Un maître au moins de chaque établissement scolaire dont les élèves font partie du bataillon devra assister aux réunions du bataillon» Ces réunions auront toujours lieu, sauf autorisation spéciale de l'inspecteur d'académie, en dehors des heures de classe réglementaires.

Art. 9. — Le bataillon scolaire ne pourra être armé que de fusils conformes à un modèle adopté par le ministre de la guerre et poinçonné par l'autorité militaire. Ces fusils dont la fabrication sera abandonnée à l'industrie privée, devront présenter les trois conditions suivantes : n'être pas trop lourds pour l'âge des enfants; comporter tout lé mécanisme du fusil de guerre actuel; n'être pas susceptibles de faire feu, même à courte portée.

Ces fusils seront déposés à l'école.

Art. 10. — Pour les exercices du tir à la cible, les élèves des bataillons scolaires âgés de quatorze ans au moins et que l'instructeur en chef aura désignés comme aptes à y prendre part, seront conduits au stand ou champ de tir et y seront exercés au fusL scolaire spécial,dans les conditions qui seront réglées par un arrêté des ministres de la guerre et de l'instruction publique.

Art. 11. — Aucun uniforme ne sera obligatoire. Les uniformes qui pourraient être adoptés par les bataillons scolaires devront être autorisés par le ministre de l'instruction publique.

Les caisses des écoles pourront seules être autorisées par le préfet à fournir aux élèves, dans des conditions à déterminer par des règlements locaux, tout ou partie dos objets d'habillement où. d'équipement jugés nécessaires.

Art. 12. — Les établissements libres d'instruction primaire et secondaire qui déclareront se soumettre à toutes les prescriptions du présent décret sont autorisés, soit à incorporer leurs élèves dans le bataillon scolaire du canton, soit, si leur effectif est suffisant, à former des bataillons scolaires distincts qui seront à tous égards assimilés à ceux des écoles publiques.

Art. 13. — Les ministres de la guerre, de l'instruction publique et de l'intérieur, sont chargés, chacun ea ee qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 6 juillet 1882.

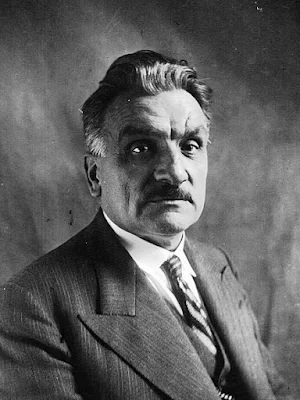

JULES GRÉVY. Par 1s Président de la République :

Le ministre de la guerre,

BILLOT.

Le ministre de l'instruction publique,

JULES FERRY. Le ministre de l'intérieur, RENÉ GOBLET.

Les ministres de la guerre, de l'instruction publique et de l'inërieur,

Vu le décret en date du 6 juillet 1882,

Arrêtent :

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 1er. •— Les fusils scolaires, destinés aux exercices de tir et mis en service en raison de trois par école, seront, ainsi que les munitions, déposés soit dans les casernes de gendarmerie, soit dans les magasins des corps de troupes, suivant les ordres de l'autorité militaire.

Art. 2. —Ces armes ne seront délivrées que les jours d'exercices de tir réduit, et, exceptionnellement, les jours des exercices préparatoires ayant pour but de démontrer le maniement du fusil devant la cible, le pointage et les positions du tireur.

Art. 3. — Les fusils et les munitions nécessaires pour le tir de îa journée seront remis à l'instructeur militaire sur sa demande écrite et motivée.

Art. 4. — L'instructeur militaire prendra de concert avec les chefs des établissements scolaires les dispositions nécessaires pour faire transporter, dans de bonnes conditions, les armes et les cartouches sur le terrain de tir, et pour les faire rapporter à la caserne, et s'il y a lieu, pour faire transporter les cartouches du centre de fabrication à la caserne de gendarmerie.

Sources

BNF Gallica

Bulletin officiel du Ministère de l'intérieur 1er janvier 1882