Paul Emile Victor

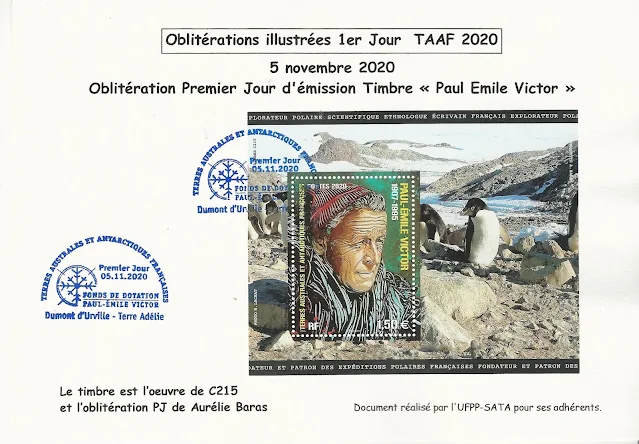

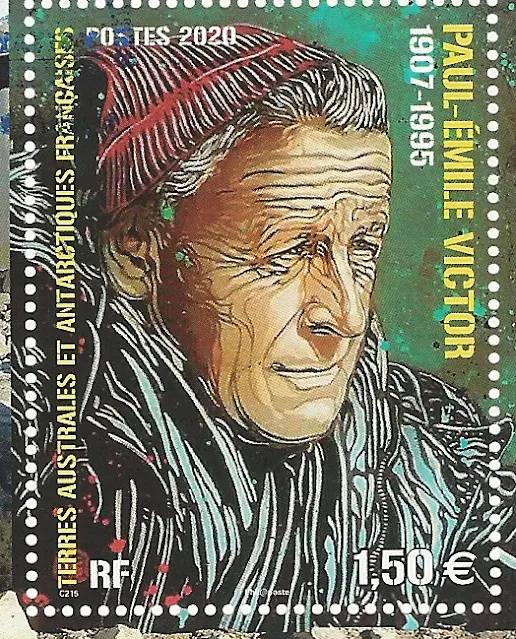

Un nouveau timbre à l'effigie de Paul-Emile Victor

En 1934, à Paris, attaché au Musée d'ethnographie du Trocadéro (devenu Musée de l'Homme), il organise sa première expédition polaire.

1934-1935 : chef de l'expédition française sur la côte est du Groenland ;

1936 : expédition trans-Groenland.

Départ le 26 mai avec 1.500 kg répartis entre trois traîneaux Nansen tirés chacun par onze chiens. Arrivée le 5 juillet 1936 après 45 jours et 670 km de traversée (820 km parcourus), en 27 étapes. Température minimale : - 27 °C. Altitude maximale atteinte : 2.700 mètres.

Un explorateur de premier ordre. M. Paul Emile Victor, chef de la mission scientifique 1934-35 au Groenland, parlait hier soir au Royal devant une fort belle salle. Celle-ci se laissant conquérir aisément, prodigua de chaleureux applaudissements très justifies. C'est d'ailleurs dans un langage direct et sans apprêt, au travers duquel semblait transparaître une énergie peu commune doublée d'une audace sans forfanterie, que s'est exprimé M. P.-E. Victor, enlevant du même coup, et la sympathie et l'attention générale. M. Cathala, conseiller à la Cour d'Appel, parlant au nom des Eclaireurs de France », présenta le conférencier, dont le nom honore le scoutisme français.

Cette mission au Groënland, dit notamment M. Cathala, exigea des explorateurs une lutte incessante contre les éléments, les fatigues, la faim. Ils ont réalisé entièrement « l'esprit d'équipe » si cher aux scouts. Et en outre, ils ont servi parfaitement la cause de la France et de la Science. Aujourd'hui, les explorateurs songent à un nouveau voyage. C'est dans ce but, afin de compléter leurs ressources matérielles, qu'ils ont organisé à travers le pays, une série de conférences dans lesquelles ils évoquent leurs souvenirs et font part de leurs projets.

La mission Groënland 1934-36 se composait de Paul-Emile Victor, chef de l'expédition, chargé de la partie ethnographique, docteur Robert Cessain médecin, chargé de la partie anthropologique, Michel Perez, géologue, à qui revenait la question géologique et géographique enfin Fred Matter Steveniers pour les prises de vues photographiques et cinématographiques. Malgré une subvention du ministère de l'Education Nationale, malgré quelques dons et les sacrifices personnels des membres de la mission, les ressources pécuniaires étaient assez maigres. Toutefois, la pénurie financière fut en partie compensée par le concours de la Marine et du Pourquoi-Pas, qui ayant à bord le commandant Charcot, prit son départ le 11 juillet 1934. M. P.-E. Victor émaille sa causerie d'anecdotes savoureuses. Il donne d'abord un aperçu rapide, mais très vivant, de la découverte du Groënland. « Il y avait une fois, voilà quelque mille ans, un Viking qui s'appelait Erik le Rouge. »

Ne dirait-on pas un conte de fées ? Or, Erik le Rouge se prit de querelle avec ses voisins, les tua, puis, fuyant la Norvège à bord de son drakkar, cingla vers l'Ouest et aborda en Islande. Là, il se querella de nouveau avec ses voisins, lés tua. puis fuyant l'Islande, il revint vert l'Ouest la banquise lui barra la route. Erik le Rouge change de cap, contourne l'extrémité d'un continent et aborde sur la côte occidentale d'un pays qu'il appelle Groënland ou Terre Verte.

Non pas, dit-il, parce que la terre y est verte, mais un si joli nom attirerait beaucoup de gens. »

Tout en sacrifiant à la poésie le vieux Viking avait, c'est évident, le génie de la publicité.

Un peu plus tard, son fils partant également d'Islande, découvrait la presqu'île du Labrador.

La colonie normande du Groënland ne tarda pas à prospérer, mais en dépit de son joli nom, on ne tarda pas non plus, de ce côté-ci de l'Atlantique, à l'oublier.

Au 18» siècle, des Danois reprirent la traversée d'Erik le Rouge et découvraient à nouveau la côte occidentale de l'ile. La population y était de 16.000 habitants.

Quant à la côte Orientale, visitée pour la première fois voici environ cinquante ans, on y trouvait pas plua de 400 indigènes.

Le Groënland, véritable désert de glace, à 3.000 mètres d'altitude, s'étend sur une superficie de 2 millions de kilomètres carrés et n'en comprend guère que 80.000 d'habitées. De hautes montagnes de genre alpestre se dressent en bordure des côtes, reliées entre elles, par une immense calotte de glace qui atteint par endroits plus de 2.000 mètres d'épaisseur.

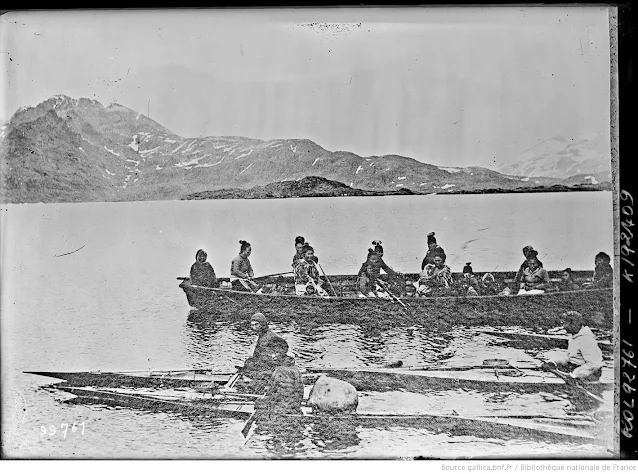

Durant une année l'expédition française parcourut ce pays sévère en traîneaux, en kayak, en barques de peaux de phoques partageant le logement et la nourriture des Esquimaux chair de phoque, dont le goût évoque un curieux mélange de bouc et d'huile de ricin requin pourri, cat le requin frais provoque une paralysie localisée à la partie postérieure du corps, enfin algues crues et pissenlits amers, constituaient les meilleures salades de ces étranges menus.

Le chien, auxiliaire indispensable de l'explorateur Groënlandais, est aussi son meilleur compagnon.

Non pas, dit-il, parce que la terre y est verte, mais un si joli nom attirerait beaucoup de gens. »

Tout en sacrifiant à la poésie le vieux Viking avait, c'est évident, le génie de la publicité.

Un peu plus tard, son fils partant également d'Islande, découvrait la presqu'île du Labrador.

La colonie normande du Groënland ne tarda pas à prospérer, mais en dépit de son joli nom, on ne tarda pas non plus, de ce côté-ci de l'Atlantique, à l'oublier.

Au 18» siècle, des Danois reprirent la traversée d'Erik le Rouge et découvraient à nouveau la côte occidentale de l'ile. La population y était de 16.000 habitants.

Quant à la côte Orientale, visitée pour la première fois voici environ cinquante ans, on y trouvait pas plua de 400 indigènes.

Le Groënland, véritable désert de glace, à 3.000 mètres d'altitude, s'étend sur une superficie de 2 millions de kilomètres carrés et n'en comprend guère que 80.000 d'habitées. De hautes montagnes de genre alpestre se dressent en bordure des côtes, reliées entre elles, par une immense calotte de glace qui atteint par endroits plus de 2.000 mètres d'épaisseur.

Durant une année l'expédition française parcourut ce pays sévère en traîneaux, en kayak, en barques de peaux de phoques partageant le logement et la nourriture des Esquimaux chair de phoque, dont le goût évoque un curieux mélange de bouc et d'huile de ricin requin pourri, cat le requin frais provoque une paralysie localisée à la partie postérieure du corps, enfin algues crues et pissenlits amers, constituaient les meilleures salades de ces étranges menus.

Le chien, auxiliaire indispensable de l'explorateur Groënlandais, est aussi son meilleur compagnon.

Lors de ce premier séjour au Groenland, l'expédition a réalisé de nombreux films 8.000 photos ont été prises d'importantes études ethnographiques, géologiques, géographiques ont été amorcées. C'est dans l'intention de les poursuivre avec plus de précision encore, que M. P.-E. Victor, s'apprête à partir, à nouveau, dans quel- ques semaines, en compagnie de M. le docteur Gessain et de M. Michel Perez. Ceux-ci rentreront en France après deux mois de séjour.

Quant à M. P.-E. Victor, 11 passera un hiver au sein d'une famille d'E8quimaux « des amis, dit-il, où on m'attend déjà».

L'intéressante conférence de M. Paul-Emile Victor fut agrémentée de projections fixes et de deux films. On entendit enfin des disques, enregistrés par les explorateurs, reproduisant des chants populaires esquimaux, dont l'originalité illustra cette causerie sur le pays et les hommes du Nord.

Quant à M. P.-E. Victor, 11 passera un hiver au sein d'une famille d'E8quimaux « des amis, dit-il, où on m'attend déjà».

L'intéressante conférence de M. Paul-Emile Victor fut agrémentée de projections fixes et de deux films. On entendit enfin des disques, enregistrés par les explorateurs, reproduisant des chants populaires esquimaux, dont l'originalité illustra cette causerie sur le pays et les hommes du Nord.

sources

BnF Gallica

L'Ouest-éclair

https://fr.wikipedia.org/wiki/C215_(artiste)

Merci à l'UFPP-SATA et à Daniel