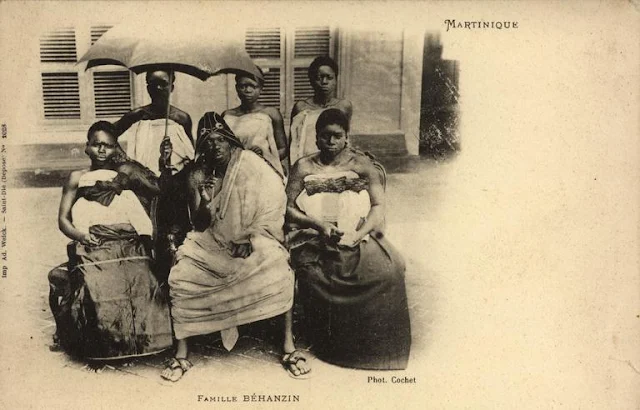

Un projet de restitution de plusieurs objets d’art appartenant aux collections nationales qui constituent des prises de guerre nous amène à parler du Dahomey. Le projet de loi vise à faire sortir des collections nationales vingt-sept biens culturels afin d’ouvrir la voie à leur restitution à deux pays d’Afrique, le Bénin et le Sénégal. Il concerne notamment vingt-six œuvres constituant le « Trésor de Béhanzin », conservées au musée du Quai Branly-Jacques Chirac et revendiquées par la République du Bénin depuis septembre 2016.

Ignorante des brutalités, dont certaines nations européennes moins imprégnées de la charité du Christ ont pu se rendre coupables, elle agit envers les peuples qu'elle veut gagner à la cause de la civilisation avec autant de mansuétude que si elle avait affaire au léopard Britannique ou à l'aigle Teutonique.

Pour les petits et les grands elle ne connaît pas deux poids

et deux mesures

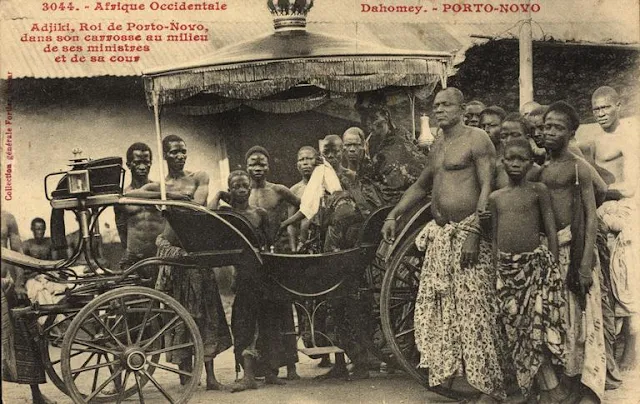

Lorsqu'en 1885 l'amiral de Cuverville pacifia une première fois le Dahomey, les rapports entre la France et la cour d'Abomey étaient bien moins tendus. En 1890, les événements qui motivaient le blocus avaient une plus grande gravité, Violant les traités, le roi Kon-Dô, dit Béhanzin, qui venait de succéder à son père le roi Gléglé, soutenait une guerre sanglante contre l'allié de la France,

Parmi ces otages s'était trouvé le R. P. Dorgère, des Missions Africaines, qui subit avec ses compagnons l'horreur de trois mois d'une dure captivité.

Les difficultés, survenues au Dahomey en 1885, à l'occasion du protectorat portugais et du percement de l'isthme de Cotonou, avaient été heureusement aplanies par l'intervention de M. de Cuverville, chef de la division navale de l'Atlantique Sud. Mais il était aisé de prévoir qu'un jour ou l'autre surgiraient de nouvelles complications. Dans un rapport, à la date du 4 janvier 1886, tout un ensemble de mesures avait été recommandé par le chef de division.

« J'ai chargé provisoirement le commandant du Sané d'y exercer, avec toutes les attributions d'un gouverneur, l'autorité supérieure sur terre et sur mer, et je lui ai prescrit de mettre la côte du Dahomey en état de blocus ; trois avisos de mer: Ardent, Brandon et Goéland, ont d'ailleurs - été envoyés à ses ordres, du Sénégal et du Gabon, et le Roland a fait route, le 5 avril, sur une invitation, de Saint-Thomas pour Cotonou. -, « Mais c'est vous, Monsieur le contre-amiral, que j'ai choisi pour être investi de la haute direction des opérations sur le littoral du Dahomey.

La Durance

« Cet aviso-transport, qui sera détaché jusqu'à nouvel avis, à la côte occidentale d'Afrique, sera à votre entière disposition et vous pourrez l'utiliser, soit pour faire des transports, soit pour servir de magasin ou d'hôpital.

La Naïade quitta Dakar, faisant route pour le golfe de Bénin, à la marche moyenne de huit nœuds ; allure qui permettait d'économiser un combustible toujours difficile à remplacer

Le Kerguelen restait au Gabon. En passant devant Agoué le Goëland fut aperçu par la Naïade. Il surveillait la côte de Grand-Popo à Agoué. A Ouidah l'Ardent était au mouillage ; et enfin à Cotonou, où la Naïade arrivait le 8 juin, à 7 heures et demie du soir, se trouvaient le Sané et le Roland.

Le commandant en chef avait donc sous ses ordres sept navires, sans compter l'Émeraude, qui était dans la lagune, et devait être bientôt renforcée d'un petit bâtiment analogue.

« Le roi Béhanzin, écrivait M. de Cuverville, le 6 août, retient tous les messagers qu'on lui envoie. Depuis le 31 mai, nous sommes absolument sans nouvelles de ceux qui lui ont été adressés par le capitaine de vaisseau Fournier, avec les cadeaux du Président de la République.