Autour de Gao - Exploration du fleuve NIGER - LV Hourst

les derniers articles d'"Envelopmer", nous avons parlé d'OPEX, de Barkhane, de SPID, de Gao et du fleuve Niger. Mais qui se souvient encore que ces contrées sahéliennes entre désert et fleuve furent explorées par des Marins?

les derniers articles d'"Envelopmer", nous avons parlé d'OPEX, de Barkhane, de SPID, de Gao et du fleuve Niger. Mais qui se souvient encore que ces contrées sahéliennes entre désert et fleuve furent explorées par des Marins?

Je vais vous conter les aventures du

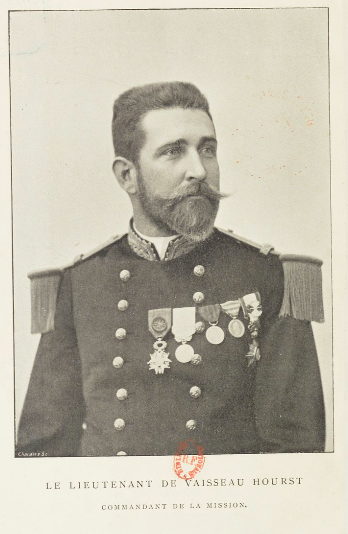

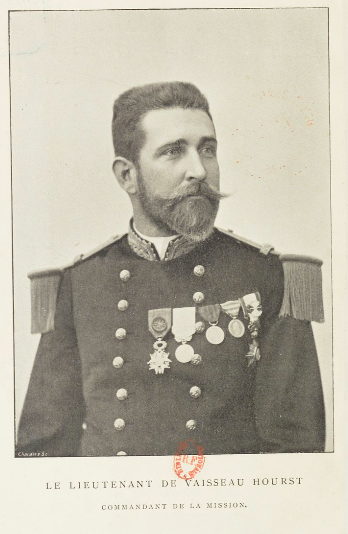

lieutenant de vaisseau Emile Hourst...

en plusieurs articles car son ouvrage fait près de 600 pages

|

LV Hourst

|

Né à Marseille le 20 mai 1864 à MARSEILLE (Bouches du Rhône) - Décédé le 24 janvier 1940 à NEUILLY sur Seine (Hauts de Seine)

Son père est capitaine au long cours.

Entre à l’Ecole Navale en 1880.

Sert sur le cuirassé

Le Redoutable en 1883 comme aspirant de 1ère classe.

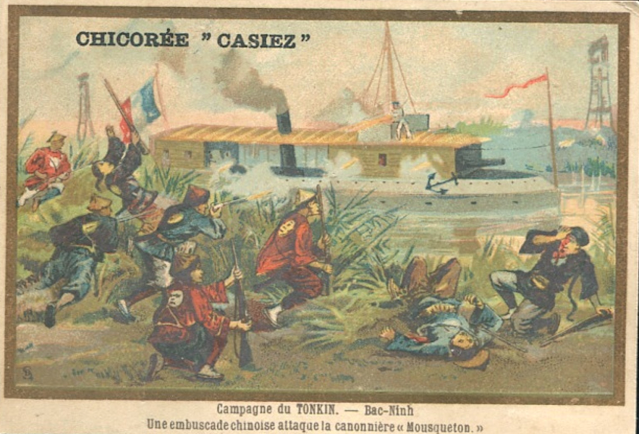

Participe comme fusilier-marin aux combats de Bac Ninh et de Hang Hoa (Tonkin) en 1884.

Enseigne de vaisseau en 1885. Rallie Madagascar et participe au combat de Sahonafy

Embarquement sur le Dupetit-Thouars en 1886.

Second de la Salamandre au Sénégal en 1886, puis embarque sur l’aviso à roues Mésange

|

EV Baudry

|

Rallie en 1888 la flottille du Niger, basée à Koulikoro. Entreprend des levés hydrographiques du Haut-Niger et de ses affluents.

Chevalier de la Légion d'honneur, le 30 décembre 1890

Lieutenant de vaisseau en 1891

Affecté en 1892 au cabinet du ministre de la Guerre.

Breveté de l’Ecole des torpilles en 1893

En 1894, il prend le commandement de la flottille du Niger. Participe à des opérations contre les Touaregs et effectue de nombreuses reconnaissances hydrographiques.

En 1895, le ministre le charge d’explorer le Niger en aval de Tambouctou. Il part en octobre 1895 de Koulilkoro avec une chaloupe démontable, le Davoust, et deux chalands. Après plusieurs mois d’expédition difficile, il atteint la mer le 23 octobre1896, avec une moisson exceptionnelle de renseignements ethnographiques, économiques et hydrographiques.

En 1895, le ministre le charge d’explorer le Niger en aval de Tambouctou. Il part en octobre 1895 de Koulilkoro avec une chaloupe démontable, le Davoust, et deux chalands. Après plusieurs mois d’expédition difficile, il atteint la mer le 23 octobre1896, avec une moisson exceptionnelle de renseignements ethnographiques, économiques et hydrographiques.

Une décision rapidement prise

Une décision rapidement priseJe laisse Hourst raconter

"Me trouvant à Paris en octobre 1893, à la veille de retourner à l’état-major du Soudan français, je rencontrai un jour le colonel Monteil : « Allez donc, me dit-il, trouver M. Delcassé. Il a quelque chose à vous dire. » Le lendemain, je me présentai au pavillon de Flore.

« Vous partez pour le Soudan, me dit M. Delcassé. Qu’allez-vous y faire?"

"On ne m’a pas absolument fixé. J’ai entendu parler de l’exploration hydrographique du cours du Bafing et du Bakhoy; vous devez sans doute le savoir mieux que moi. — Eh bien! je préférerais vous voir redescendre le cours du Niger, selon un projet dont Monteil m’a parlé, et que vous avez, paraît-il, soumis à mon prédécesseur. — Je le préférerais, moi aussi, d’autant mieux que je le demande depuis cinq ans! — Alors c’est entendu; remettez-moi une note et un devis de dépenses. » Et c’est ainsi que fut décidée, en deux minutes, l’exploration du Niger."

Mon projet, adopté par M. Delcassé, était celui de Da- voust, légèrement modifié. Au lieu d’opérer avec des canonnières à vapeur calant un mètre, je trouvais avantage à me servir de chalands à l’aviron réduits à une calaison minimum.du marin sur le Niger

"Après l’occupation de Bamakou, un homme d’une grande énergie, d’une endurance et d’une ténacité à toute épreuve, l’enseigne de vaisseau Froger, dont il faut citer le nom toutes les fois qu’on parle de la pénétration française au Soudan, avait transporté pièce à pièce, et Dieu sait au prix de quelles fatigues, une cannonière française jusqu’au Niger. Là, il l’avait assemblée, lancée, et depuis 1884 elle flottait sur le fleuve. Cette cannonière, baptisée Niger, fut, après Froger, commandée par Davoust"

Un flotteur de quarante centimètres de tirant d’eau passe nécessairement des rapides où se seraient misérablement crevés le Mage et le Niger. En outre, une canonnière à vapeur exige du combustible, c’est-à-dire du bois. Il faut aller en couper. C’est une occasion pour les malveillants de manifester leur hostilité. Puis la machine peut venir à manquer.

Mieux vaut l’aviron : c’est plus lent, mais c’est plus sûr. N’avions-nous pas le courant, du reste? Rien qu’en nous y laissant aller, nous étions bien certains d’arriver au but, sinon à bon port. Le fleuve nous porterait, nous et nos chalands, avec ou dessous, comme disaient les mères Spartiates.Nous étions arrivés dix-huit blancs à la flottille. Moins d’un an après, nous restions cinq. Les autres étaient semés sur la route du retour, ou dans notre petit cimetière de Manambougou.

du courrier

"Tierno, après bien des conciliabules, a trouvé un courrier. C’est un marchand d’ivoire du Hombori. Il se chargera de nos lettres pour Bandiagara, le poste français d’avant-garde au Macina. Précisément, Aguibou, roi du Macina, notre protégé, a envoyé un percepteur dans le Hombori, sur la route. Notre homme marchera pour 200 francs : 100, payables à Bandiagara; 100 au retour. Aussi, depuis quelques jours, sommes-nous tout en remue-ménage. Cartes, rapports, lettres, nous n’avons pas de temps à perdre. Ce courrier, qui ne semble pas très rassuré, demande à envoyer, pendant son absence, sa famille chez Galadio, qui est notre ami, et la défendra. Accordé. Il revint un mois après. Il n’avait pu, disait-il, atteindre Bandiagara.

Des Habés révoltés l’avaient pillé près du village de Dé. Il s’était, à grand’peine, échappé à la faveur d’une tornade, laissant son paquet de lettres aux mains de nos ennemis. Comme il dramatisait fort son évasion, j’imagine qu’en perquisitionnant sérieusement chez Amadou Satourou, on retrouverait notre envoi tout entier, peut-être rongé des termites. J’eus un doute, cependant. Ma certitude qu'il me trompait n’était pas absolue, et c’est à ce doute, que je n'ai plus, qu’il doit d’avoir encore sa tête sur ses épaules. Je ne l'ai jamais revu."

Sources

Sur le Niger et au pays des Touaregs : la mission Hourst, par le lieutenant de vaisseau Hourst BNF Gallica

Ecole navale

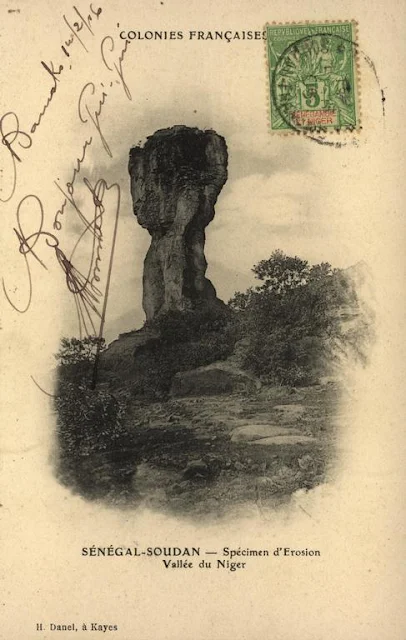

Cartes Postales anciennes de l'Afrique de l'Ouest UNESCO