La marine française vient de perdre, dans la personne du vice- amiral Jacquinot, un de ses officiers généraux dont la longue carrière a été le plus complète et le plus variée. Il a clos avec son commandant, l'amiral Dumont d'Urville, la liste des navigateurs proprement dits, c'est-à-dire des marins qui, au lieu de courir les aventures pour piller des pays conquis, ou de naviguer, combattre ou commercer, ont entrepris de périlleuses expéditions dans le but unique d'accroître les connaissances humaines par leurs découvertes et leurs observations.L'amiral Jacquinot a été marin dans le sens le plus large du terme, astronome pratique, canonnier, administrateur, toujours il s'est montré supérieur par son savoir, son intelligence et sa droiture. Ses états de service sont là, d'ailleurs, pour l'attester.

Jacquinot (Charles-Hector) est né à Nevers le 4 mars 1796. Il a été aspirant de 1re classe le 1er mars 1816, après être sorti de l'École de marine à bord du Duquesne, à Toulon. Nommé enseigne de vaisseau le 15 mai 1820, lieutenant le 22 mai 1825, capitaine de corvette le 22 janvier 1836, capitaine de vaisseau le 21 décembre 1840, contre-amiral le 3 février 1852, et vice-amiral le 1er décembre 1855, il est entré dans le cadre de réserve en 1861.

Il a commencé sa carrière avec un officier jadis célèbre par son talent pour les observations astronomiques, le commandant Gauttier, et il s'est formé à son école pendant les années 1820, 1821 et 18.22, alors que son capitaine jetait dans» le Levant-les bases remarquables d'une sorte de triangulation astronomique, en déterminant exactement la position de montagnes élevées de l'Archipel situées sur le même méridien, et en faisant ensuite le tour de la mer Noire pour en lever la carte, qui est restée si longtemps la seule connue.

En 1822, il partait à bord de la Coquille, commandée par M. Duperrey, et dont Dumont d'Urville était le second, et prenait une part très-active aux observations et aux levés hydrographiques de cette campagne autour du monde, qui dura près de trois ans et fournit à la science des éléments si précieux et si divers.

Au retour, Dumont d'Urville, méditant une nouvelle campagne, le demandait pour second en avril 1825, en priant de ne pas le faire embarquer s'il rentrait de congé. Ce fut alors que la Coquille changea de nom pour aller courir de nouvelles aventures sous le nom de l'Astrolabè, dont Jacquinot fit l'armement. Il se trouva bientôt à bord avec deux camarades de l'école du Duquesne, MM. Lottin et Gressien, qui tous deux avaient été élevés à l'école du capitaine Gauttier, et M. Lottin se retrouva observer avec l'amiral Jacquinot pour déterminer exactement les positions des lieux. Ce même officier, M. Lottin, leva la plus grande partie des cartes de l'expédition de l'Astrolabe, et plus tard passa des hivers près du cap Nord à observer le magnétisme.

Ila été question de la campagne de l'Astrolabe lorsqu'on a rendu compte de l'hommage rendu au commandant d"Urville en plaçant son buste au musée; elle fut fertile en observations astronomiques faites par le lieutenant et aussi en périls au milieu desquels son rôle de second exigeait qu'il pût suffire à tout ce qu'une navigation parmi des récifs et arrêtée par plusieurs échouages pouvait faire surgir à chaque instant.

Ila été question de la campagne de l'Astrolabe lorsqu'on a rendu compte de l'hommage rendu au commandant d"Urville en plaçant son buste au musée; elle fut fertile en observations astronomiques faites par le lieutenant et aussi en périls au milieu desquels son rôle de second exigeait qu'il pût suffire à tout ce qu'une navigation parmi des récifs et arrêtée par plusieurs échouages pouvait faire surgir à chaque instant.

Dans cette navigation toujours laborieuse, souvent pénible, le caractère du lieutenant Jacquinot et son zèle constant, allant sans cesse au-devant des ordres, imprimèrent à l'état-major comme à l'équipage un zèle que le simple devoir ne saurait produire : aspirants, maîtres et matelots luttaient d'ardeur pour être agréables au lieutenant, dont la gaîté, aussi intarissable que la bonté, les soutenait au milieu de misères qui ne se présenteront plus, car alors toutes les inventions modernes pour conserver les aliments de toutes sortes n'existaient pas encore : on en était aux salaisons et aux légumes secs. Mais on avait déjà de bonne eau dans des caisses en fer et, par suite, le scorbut ne sévissait plus.

Les éloges sur les résultats de cette campagne retentirent à l'Académie des sciences.

Les éloges sur les résultats de cette campagne retentirent à l'Académie des sciences.

Au retour, d'Urville demanda la coopération de son second pour la publication du voyage à laquelle M. Lottin ne pouvait suffire. Mais il embarqua bientôt sur la Dordogne avec le commandant Mathieu, qui avait coopéré à la carte de Corse avec M. de Hell. Tous deux ont été amiraux et ont dirigé le Dépôt des cartes et plans. Ce fut alors que M. Mathieu obtint pour Jacquinot le commandement de la Dordogne, lorsqu'il fut appelé à Paris pour la rédaction des cartes de la Corse.

Ce fut en juin 1832 que Jacquinot se maria avec Mlle Claire Roze. A l'époque où il était chargé à Toulon de l'instruction des escouades de canonniers, l'amiral Rosamel demandait alors pour le lieutenant Jacquinot le grade de capitaine de frégate, en s'àppuyant sur les résultats remarquables de l'instruction que les canonniers avaient reçue sous sa direction. Quoique des changements de ministres aient retardé sa promotion, il n'hésita pas à accepter un troisième voyage autour du monde, sous les ordres de l'amiral Mathieu, et il partit aussitôt pour Bayonne afin d'y armer convenablement la Dordogne.

L'expédition d'Alger empêcha le départ, et seul, sans protection, mais idolâtre de son métier, Jacquinot s'adressa directement au ministre pour obtenir le grade de capitaine de corvette, se basant sur ce qu'il n'avait certainement pas démérité depuis l'époque où il avait été chaudement proposé pour le grade de capitaine de frégate. Cette demande fut appuyée par les amiraux Jurien de la Gravière, alors préfet maritime, et Martinencq, major-général, qui citaient avec éloge l'instruction qu'il avait su donner aux canonniers et qui rappelaient encore une fois les brillantes campagnes dans lesquelles il avait joué un si beau rôle. Malgré ces recommandations chaleureuses, ce grade ne lui fut accordé qu'à la fin de 1836, quand il eut commandé la Meuse.

Mais d'Urville avait étudié les routes des voyageurs autour du pôle sud, il avait remarqué une lacune dans les parties explorées, et il proposa d'entreprendre la périlleuse recherche de terres nouvelles au milieu des glaces. Il demanda pour cela deux navires, qui lui furent donnés. A son fidèle lieutenant, on donna le commandement de la Zélée, tandis qu'il embarquait lui-même sur son ancienne Coquille. Disons à ce sujet que peu de navires ont rencontré autant d'aventures que celui-ci : la foudre l'avait percé à Naples en 1820; il avait couru les chances de la. campagne du commandant Duperrey ; il avait toucbé six fois avec d'Urville.

Cette nouvelle expédition fut plus pénible que la précédente; les deux navires s'enfoncèrent deux fois dans les glaces et en subirent les' étreintes. Leurs équipages furent décimés par le scorbut à deux reprises, ce qui ne les empêcha .pas, dès qu'ils furent guéris, de pour- ' suivre la recherche des points encore inconnus du Grand Océan. Après être demeurés à sec dans le détroit de Torrès, les deux navires rentrèrent en France ; il y avait 42 mois qu'ils en étaient partis. Ce fut alors que Jacquinot demanda un congé de trois mois. Il avait servi , constamment d'éclaireur dans les parages inconnus et avait continué les observations astronomiques pour lesquelles il avait peu d'égaux dans la marine. Les bâtiments qu'il avait commandés avaient été facilement bien tenus, car tout le -monde aimait un pareil chef, et tous ceux- qui ont servi sous ses ordres en conservent le meilleur souvenir.

|

|

Dumont d'Urville le fit alors appeler à Paris pour le faire coopérer à la rédaction du Voyage au pôle sud, et après sa mort tragique, son lieutenant demanda la faveur de continuer la relation de leur longue expédition. Mais les réclamations de l'éditeur avaient hâté la solution, et M. Vincenùon-Dumoulin, ingénieur hydrographe, fut chargé de ce travail. Toutefois le ministre proposait à Jacquinot de lui donner la direction supérieure de la rédaction ; mais comme cela entraînait un séjour de trois ou quatre ans à terre, celui-ci préféra les chances de la navigation et resta sur le vaisseau le Généreux.

Il entra donc dans l'escadre, sur la demande de l'amiral Parseval- Deschesnes, qui le prit pour capitaine de pavillon et chef d'état- major; il le garda deux ans et exprima au ministre les regrets causés par son départ, tant il avait été vite initié au service et à la manœuvre des grands vaisseaux, dont l'organisation était alors si parfaite. Mais en quittant la navigation paisible de l'escadre, il demanda aussitôt à s'éloigner-encore en allant commander la station navale de l'Indo-Chine, restée vacante depuis la- perte de la frégate la Gloire sur les récifs de de ces mers lointaines. Après quelques mois d'inaction, à la suite de la révolution de février, il fut nommé, en 1848, capitaine de port à Toulon et s'y attira les éloges de l'amiral Casy, préfet maritime. En 1850, son ancien chef, l'amiral Parseval, rappelait énergiquement ses serviCes dans l'escadre et demandait qu'enfin on le nommât contre- amiral. H ne fut promu à ce grade que le 3 février 1852.

En 1854, il montait le Valmy, sur la rade de Balthick et y éprouvait le déboire de s'y voir remplacé au moment où l'on apprenait la déclaration de guerre contre la Russie. Les louanges qui accompagnèrent son débarquement purent être un palliatif; elles s'ajoutaient à celles de l'amiral Parseval qui, appréciant son talent et son zèle, le désignait comme l'officier le plus capable de commander une station et comme l'un des plus habitués au commandement des plus grands vaisseaux. Du reste, l'opinion des chefs était celle de tous et s'appuyait sur l'estime, on pourrait presque dire sur l'affection que tous les officiers placés sous ses ordres avaient pour l'ancien lieutenant du commandant d'Urville. L'amiral Hamelin disait de lui : « C'est un homme d'un beau caractère, qui sait se faire aimer et obéir. »

L'amiral Jacquinot a terminé sa carrière à la préfecture de Toulon, alors que la guerre d'Italie imprimait une activité extrême aux transports, par suite de la brièveté du trajet. Là encore, il a su se faire aimer et obéir, aussi emporte-t-il les regrets de tous ceux qui ont navigué avec lui et surtout de son ancien aspirant, qu'il envoyait si souvent élonger des amarres dans la chaloupe ou veiller les récifs sur les barres de perroquet, et qui se fait aujourd'hui un devoir dire ce que lui inspirent les souvenirs de l'amiral Jacquinot

Amiral Paris

Il semblerait que certains n'aient guère apprécié la relation du voyage faite par Dumont d'Urville. Voici la simple requête de Mr Guilloux

SIMPLE REQUÊTE

A M. JACQUINOT, CH.-H.,

Directeur supérieur de la publication officielle du Voyage au pôle Sud et dans l'Océanie » sont les ordres de M. DUMONT D'URVILLE.

Pendant la dernière campagne de M. d'Urville autpur du monde , j'avais pour aide-chirurgien, à bord de la Zélée, un jeune étudiant M. Honoré Jacquinot, parent de mon capitaine M. Jacquinot , Charles - Hector. Cette circonstance fut pour moi une source d'ennuyeuses tracasseries en cours de voyage, et au retour, l'occasion d'injustices plus regrettables encore, en ce qu'elles ont entraîné MM. Jacquinot dans une voie d'iniquité indigne de leur caractère. Or, bien des personnes ont entendu parler des contestations qui en ont été la suite ; la plupart admettent que trente-huit mois de mer , des alternatives de froid intense et de chaleur excessive , ont pu nous agiter le sang aux uns comme aux autres et supposent bénévolement que nous avons eu des torts réciproques ; très peu savent en vérité à quoi s'en tenir sur ces discussions irritantes , et je désire que la religion de tous soit éclairée de la plus vive lumière.

Je montrerais, au besoin, comment ces messieurs sont parvenus, grâce au laissez-aller de nos institutions maritimes , à s'approprier impunément les récompenses que j'avais méritées; mais, toujours, je leur ai défendu d'attenter à mon honneur, sous peine d'encourir des révélations probablement fâcheuses pour leur amour-propre , sinon décidément compromettantes pour leur position d'officiers, Je ne m'arrêterai pas à faire la critique facile des volumes qui paraissent sous la direction de M. Jacquinot, Charles-Hector ; bien écrire n'est pas donné à tout le monde; il suffit, quand on a l'honneur de porter le bouton de la marine, de conserver une juste appréciation des choses dont on est chargé et de ne point dépenser sottement les deniers de l'état.

sources :

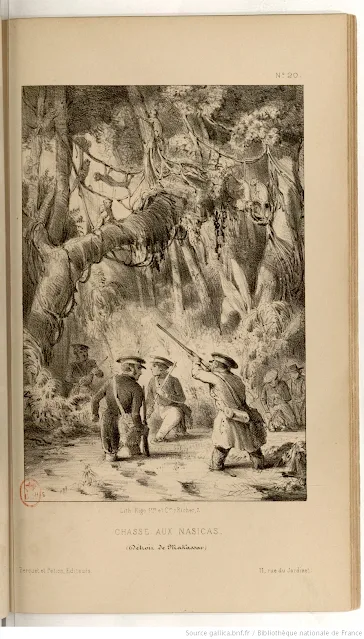

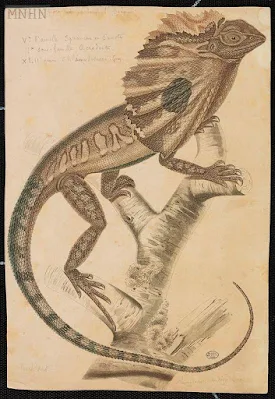

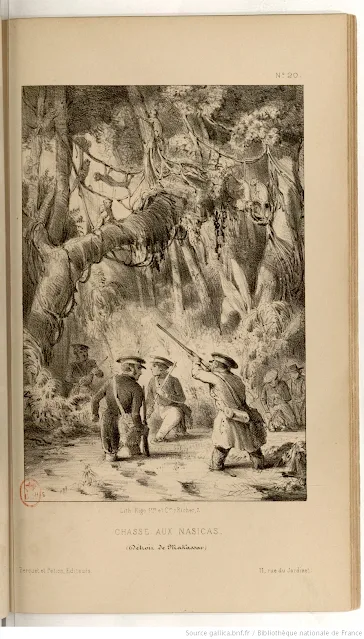

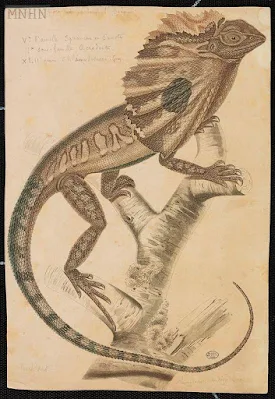

Les planches font partie de l'ensemble

Zoologie - Herpétologie -- Planches séparées du Voyage au pôle Sud et dans l'Océanie sur les corvettes l'Astrolabe et la Zélée, exécuté pendant les années 1837-1838-1839-1840 / sous le commandement de M. Dumont d'Urville. "Atlas. Zoologie". Ouvrage publié de 1841 à 1854

Hommage de l'amiral Paris à l'amiral Jacquinot

Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 8-LN27-25388

Il prend sa source au pied des monts Tingi, à la frontière de la Sierra Leone et de la Guinée. Il prend une direction nord-est, traversant la Guinée et le sud du Mali où, après avoir traversé Bamako, il reçoit le Bani, qui vient de Côte d'Ivoire. Par la suite il passe à une dizaine de km au sud de Tombouctou, puis arrose Gao.

Il prend sa source au pied des monts Tingi, à la frontière de la Sierra Leone et de la Guinée. Il prend une direction nord-est, traversant la Guinée et le sud du Mali où, après avoir traversé Bamako, il reçoit le Bani, qui vient de Côte d'Ivoire. Par la suite il passe à une dizaine de km au sud de Tombouctou, puis arrose Gao.