TAAF Saint-Paul Amsterdam 31-12-2019

Ce 31 décembre 2019 est un jour particulier pour le district, pour l'île d'Amsterdam et pour ses hivernants.

Le 31 décembre 1949 à 17h30, une partie de la 1ère mission permanente à Amsterdam pose pour la première fois le pied sur l'île. Elle est dirigée par Paul MARTIN de VIVIES, Ingénieur météorologue.

|

| Martin de Viviès Amsterdam TAAF photo JM Bergougniou |

C'est donc depuis 70 ans que les missions scientifiques se relaient sur l'île d'Amsterdam, dont voici un résumé de son histoire.

|

| Martin de Viviès Amsterdam TAAF photo JM Bergougniou |

Le premier homme à fouler le godon* semble être Van Vlaming, corsaire hollandais, à la fin du XVIIe siècle.

* Argot désignant tout ce qui est pierre ou roc, et qui donnera le nom de Roche Godon, premier nom de ce qui est l’actuelle base.

|

| Otarie Amsterdam TAAF photo JM Bergougniou |

Les îles Saint-Paul et Amsterdam commencent à intéresser les navigateurs, et voient les passages de plus en plus nombreux d'espagnols, de portugais, de hollandais, d'anglais et de français, en particulier pour chasser les baleines et les otaries, qui ont pratiquement disparu au cours du 19e siècle.

|

| Martin de Viviès Amsterdam TAAF photo JM Bergougniou |

En 1814, elles tombent entre les mains de la couronne britannique, sans qu'elles soient occupées. Le statut des deux îles reste incertain pendant une cinquantaine d'années.

En 1892, la France décide de prendre officiellement possession des îles, et le 27 octobre, le drapeau français flotte pour la 1ère fois à Amsterdam. Le district est donc français depuis 127 ans.

|

| Pierre gravée Martin de Viviès Amsterdam TAAF photo JM Bergougniou |

Après ces quatre siècles d’histoire, de sa découverte à son intégration dans les terres de France, l’île d’Amsterdam se retrouve presque à l’abandon et sa souveraineté est menacée.

|

| Martin de Viviès Amsterdam TAAF photo JM Bergougniou |

Pendant et après la 2e guerre mondiale, les îles Saint-Paul et Amsterdam sont peu visitées, bien que plusieurs pays cherchent à implanter des stations radio-météo ; les anglais en particulier songent à installer une station météo à Saint-Paul, puis abandonnent ce projet.

Martin de Viviès annonce :

"Ces points délaissés, perdus dans les immensités des mers australes, ne vont pas tarder, à cause même de leur isolement, à être l’objet d’un intérêt international."

|

| L'hôpital Martin de Viviès Amsterdam TAAF photo JM Bergougniou |

- Le 30 juin 1949 sont débattues les modalités d'exécution de ce projet, en conférence interministérielle à l'Hôtel Matignon, à la suite de quoi, un projet de loi a été rédigé et voté par le Parlement courant juillet de la même année.

La direction de l'établissement central de la météorologie nationale compose une équipe qui prend son service le 16 août

|

| Martin de Viviès Amsterdam TAAF photo JM Bergougniou |

L'existence des premières femmes sur le district de Saint-Paul et Amsterdam date de cette époque pour Madame HEURTIN, épouse du colon réunionnais. Cette colonisation est un échec, quelques mois plus tard la famille quitte l'île.

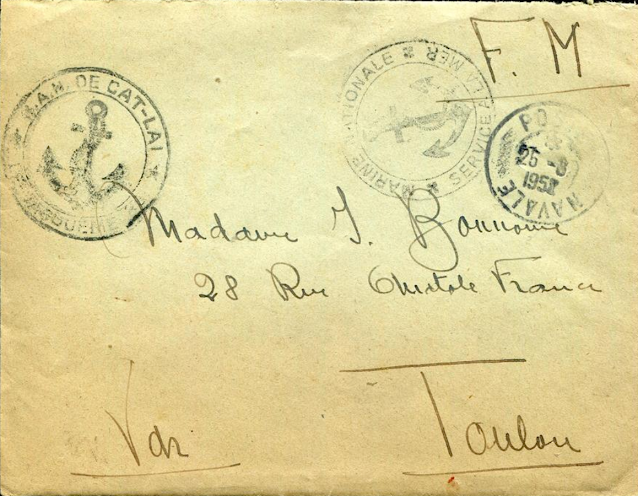

Le 12 novembre 1949, la navire langoustier "SAPMER" quitte Marseille avec à son bord 5 météorologues (dont Paul MARTIN DE VIVIES et Alfred FAURE - qui a donné son nom à la base de Crozet) - 4 radios, un infirmier et 135 tonnes de matériel. Il récupère lors de son escale à La Réunion 15 autres personnels, ce qui porta les effectifs de la première mission à 25.

Le 31 décembre 1949 enfin, le navire mouille devant Amsterdam et repère un point de débarquement.

Le 26 janvier 1950 voit le débarquement du dernier radeau de matériel. Sur 2170 colis seuls 15 ont été perdus à la mer. " À l'unanimité, le 26 janvier est proclamé fête annuelle de l'île Amsterdam".

Le lendemain "le pavillon national est solennellement hissé au sommet du mât".

Le 12 novembre 1949, la navire langoustier "SAPMER" quitte Marseille avec à son bord 5 météorologues (dont Paul MARTIN DE VIVIES et Alfred FAURE - qui a donné son nom à la base de Crozet) - 4 radios, un infirmier et 135 tonnes de matériel. Il récupère lors de son escale à La Réunion 15 autres personnels, ce qui porta les effectifs de la première mission à 25.

|

| Martin de Viviès Amsterdam TAAF photo JM Bergougniou |

Le 31 décembre 1949 enfin, le navire mouille devant Amsterdam et repère un point de débarquement.

"C’est une jetée naturelle constituée par une coulée de lave, qui s’avance d’une quarantaine de mètres dans la mer. Le débarquement y est possible par beau temps, mais le matériel ne peut y séjourner sous peine d’être enlevé [par la mer]. Il faudra donc, tout en débarquant, ouvrir à la dynamite une voie d’accès vers l’intérieur, à travers une sorte de moraine d’énormes blocs rocheux." Martin de Viviès

|

| Martin de Viviès Amsterdam TAAF photo JM Bergougniou |

Le 26 janvier 1950 voit le débarquement du dernier radeau de matériel. Sur 2170 colis seuls 15 ont été perdus à la mer. " À l'unanimité, le 26 janvier est proclamé fête annuelle de l'île Amsterdam".

Le lendemain "le pavillon national est solennellement hissé au sommet du mât".

sources

Blog du district Saint-Paul Amsterdam

http://saintpauletamsterdam.blogspot.com/2019/12/31-decembre-2019-70e-anniversaire-du_31.html